Catégorie : 15) Revue n°15-16, octobre 2021 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui

Edito

François Welter (directeur, CARHOP asbl)

L’année 2020 a marqué le 60e anniversaire de l’indépendance du Congo. Le CARHOP avait alors édité l’ouvrage de l’historien Pierre Tilly Au travail ! Colonisateurs et colonisés au Congo belge : entre exploitations et résistances. Le travail au Congo colonial ?! Voilà un sujet peu exploré jusqu’alors, qui plus est, lorsqu’il est étudié par le biais des acteurs et actrices de terrain, à savoir les travailleurs et les travailleuses. Or, en analysant le travail dans le Congo colonial, nous sommes amenés à nous interroger sur la nature du régime colonial et sur ses impacts à long terme aux niveaux de la (dé)structuration de la société congolaise, de sa cohésion sociale, du fonctionnement de son économie et des formes de résistance face à l’exploitation des travailleurs et travailleuses. Toutes des problématiques qui, à bien des égards, sont à mettre en perspective dans le cadre des relations anciennes et actuelles que le Congo entretenait ou entretient avec la Belgique. Il est de ce fait évident qu’un ouvrage, aussi qualitatif soit-il, ne suffit pas. Il devient nécessaire de lui trouver un prolongement qui croise les approches de chercheurs, chercheuses, acteurs et actrices de terrain, belges et congolais. Et, à cet égard, le colloque que le CARHOP a organisé en partenariat avec Commission Justice et Paix et la Haute école Louvain en Hainaut le 5 mai 2021 a été un formidable moment pour construire des éclairages historiques et contemporains sur la réalité du travail au Congo, hier et aujourd’hui, et échanger autour de ceux-ci. Ce double numéro 15 et 16 de Dynamiques constitue un reflet des contributions et des discussions qui en ont résulté.

Bonne lecture.

Introduction au dossier : Ce que l’histoire du Congo colonial nous apprend sur les réalités du travail hier et aujourd’hui

Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)

L’héritage colonial en débat

Quelques soixante ans après la chute des empires européens, le colonialisme fait toujours débat, en Belgique comme dans d’autres pays. L’onde de choc produite par cet événement n’a pas disparu, au contraire. Longtemps réservées aux habitué.e.s des cénacles universitaires, les questions autour de l’héritage du colonialisme dans la définition des rapports sociaux actuels se sont emparés de l’espace public. Le mouvement « Black Lives Matter », la polémique sur la présence des statues de Léopold II ou les « profonds regrets pour les blessures du passé » présentés par le roi Philippe de Belgique au président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en sont autant d’exemples. Les relations entre la Belgique et la République Démocratique du Congo (RD Congo) sont d’ailleurs régulièrement interrogées sous différentes approches dans les deux pays. Car si le colonialisme a impacté profondément les pays colonisés, il continue d’être sujet de controverses et de malaises dans les pays colonisateurs.

Une partie de la population belge parle de néocolonialisme pour décrire les relations binationales actuelles, et s’insurge en parallèle contre cette période de domination passée et les nombreux crimes qui y sont liés. D’autres estiment que le passé est le passé et qu’il n’est ni nécessaire, ni souhaitable de le remuer. « Des erreurs ont été commises, mais l’époque n’était-elle pas différente ? » diront-ils. Enfin, certain.e.s ne supportent pas la critique de l’action belge au Congo. Les adeptes de la « mission civilisatrice » et nostalgiques du « Congo de papa », même lorsqu’ils ne sont pas nombreux, sont encore présents et se font entendre. Par ailleurs, des anciens coloniaux publient toujours des textes qui glorifient le passé colonial, mettant en avant ce qu’ils présentent comme des « réussites », tout en niant ou en minimisant les aspects nettement moins reluisants.[1]

Dans les débats politiques, les émissions journalistiques ou tout simplement les discussions de « monsieur et madame tout-le-monde », les positions sont encore parfois tranchées, voire fondamentalement opposées. Les mêmes arguments et polémiques semblent resurgir inlassablement de leurs cendres, parfois en allant jusqu’à mettre en balance des réalités très différentes sans profondeur de champ. « N’oublions quand-même pas que la colonisation a permis la construction d’un réseau de transports performant », est par exemple un argument assez classique que l’on peut entendre au détour d’une conversation. Or, avoir recours à cette affirmation, sans expliquer les raisons qui motivent les colonisateurs à développer ce réseau, c’est attribuer à la colonisation un bienfait tout en omettant une partie fondamentale de l’histoire. La construction d’un réseau de transports, notamment le chemin de fer, s’effectue principalement à des fins économiques, et la plupart des villes sont d’ailleurs des sites de productions et ou des réserves de main-d’œuvre. Enfin, indépendamment des buts poursuivis, le « bien-fondé » de la construction d’un réseau ferroviaire performant ne peut être soutenu si, par ailleurs, la construction de ce dernier s’est effectuée en grande partie sous un régime de travail forcé qui a engendré des déplacements massifs de population et possède un bilan catastrophique en termes de vies humaines.

Fondamentaux d’hier

Si ces questions reviennent donc dans les débats, il n’en va pourtant pas de même au sein de la communauté historienne. Même si la situation au Congo évolue entre l’État Indépendant du Congo de Léopold II et la période postérieure à 1950, pour les historien.ne.s congolais, belges, ou plus largement africains, européens ou américains, il existe des fondamentaux à propos desquels il y a consensus, et ce depuis de nombreuses années déjà.[2] Ces lignes de forces coloniales, si elles connaissent des variations dans leur application, perdurent tout au long de la domination belge. Nous reviendrons ici sur les trois principales d’entre-elles : la violence, le racisme et l’accaparement des ressources économiques. Comme il en sera question dans ce numéro de Dynamiques. Histoire sociale en revue, ils représentent autant d’éléments structurellement établis dans la démarche coloniale de la Belgique au Congo. Travailler sur la mémoire coloniale, c’est d’abord comprendre ces éléments essentiels. Dans l’état actuel des recherches, il est possible d’apporter, au grès des nouvelles découvertes, des nuances à certains aspects de ce constat, mais pas de le nier. La colonisation belge au Congo est d’une brutalité extrême dans les premières années, notamment symbolisée par le « caoutchouc rouge ». Elle évolue par la suite vers un système de domination et de répression plus « larvé », mais dans lequel la violence sera toujours présente de manière systémique. Le racisme, lui aussi, est inscrit dans l’ADN de l’entreprise coloniale. Et jusqu’au tout dernier jour de la colonisation, un apartheid de fait hiérarchise l’ensemble de la société. Dans le système colonial, système d’inégalités de droit et de fait entre colonisateurs et colonisés basé sur la différenciation raciale, être Blanc ou être Noir définit et assigne les individus à leur place dans la société avant tout autre critère. Enfin, l’accaparement des ressources dirige l’action des colonisateurs. Dès les débuts de l’entreprise coloniale, les motivations de Léopold II sont régies par cette quête insatiable du profit. Penser que celle-ci disparaitra lors de la reprise de la gestion du Congo par la Belgique serait toutefois une erreur historique. Elle se poursuivra ensuite sous des formes progressivement moins prédatrices en vies humaines, notamment à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais avec toujours autant d’appétit capitaliste. Ce triple constat n’empêche pas d’affirmer dans le même temps que des relations entre colons et colonisé.e.s aient pu être respectueuses, cordiales, amicales ou même amoureuses ; que des personnes blanches travaillant au Congo aient pu réprouver la violence et ne l’aient jamais personnellement appliquée. Cela ne modifie toutefois pas le caractère systémique du racisme, de la violence et de l’accaparement des ressources, de l’entreprise coloniale.

Recherches et histoire coloniale

Poser ces préalables indispensables n’explique cependant pas comment le CARHOP en est venu à s’intéresser à l’histoire sociale et du travail en RD Congo. Un rapide regard dans le rétroviseur nous permet de remonter le fil de cette aventure. À la base de ce numéro, il y la publication en décembre 2020 par le CARHOP du livre de l’historien Pierre Tilly, Au travail ! Colonisateurs et colonisés au Congo belge : entre exploitations et résistances, dans lequel l’auteur explore les conditions de travail, les formes qu’il revêt ainsi que les résistances à l’oppression et l’exploitation coloniale. Il nous y rappelle combien la colonisation belge, loin de la mission civilisatrice qu’elle prétendait être, est avant tout une entreprise visant à l’accumulation primitive du capital, au profit de la métropole et de ses classes possédantes.[3]

Cette incursion dans le domaine de l’histoire coloniale sert de détonateur et donne envie au CARHOP de poursuivre cette dynamique de recherche.[4] L’idée d’organiser un colloque sur la question du travail en RD Congo s’impose progressivement comme la meilleure manière d’y parvenir. Pour l’aider dans cette tâche et enrichir son approche, le CARHOP propose à deux partenaires de le rejoindre dans cette aventure. Ce seront la Commission Justice et Paix (CJP) et la Haute École Louvain en Hainaut (HELHa). CJP est une association d’éducation permanente et une ONG qui effectue un travail de sensibilisation sur les questions de conflits, de démocratie et d’environnement. Son expertise et son réseau, particulièrement sur la question de l’extraction minière, thème incontournable lorsqu’on évoque la question du travail en RD Congo, ont été indispensables. L’historien Pierre Tilly étant directeur de département à la HELHa, c’est tout naturellement que cette dernière s’est jointe au projet, nous faisant bénéficier de la connaissance de Pierre sur la question du travail au Congo colonial. Ce partenariat aboutit le 05 mai 2021 à l’organisation d’un colloque international et pluridisciplinaire, sur le thème « Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui ». International et pluridisciplinaire donc, car pour offrir un regard sur l’histoire comme clé de compréhension des enjeux du présent, tout en utilisant les questions actuelles pour revisiter le passé, il apparait indispensable de croiser les approches. Les intervenant.e.s congolais.e.s et belges, historien.ne.s, économistes, syndicalistes, témoins, spécialistes des questions des ressources naturelles et du développement y interrogent le sens du travail dans une société mondialisée, particulièrement dans sa relation nord-sud. Ils questionnent la permanence du travail forcé et les formes d’exploitation qui persistent, ainsi que les résistances qui en émanent. Le colloque se veut à la fois une approche historique d’enjeux contemporains, tout en offrant des regards actuels sur des questions qui traversent l’histoire de la RD Congo pendant et après la colonisation, telles que celles des droits des travailleurs et travailleuses ou l’exploitation des ressources. La publication des actes de ce colloque dans ce numéro de Dynamiques, améliorée de nouveaux éléments développés par les auteur.e.s et d’une contribution supplémentaire, représente la suite logique de cette aventure de recherche. Cette publication affine encore notre démarche d’éducation permanente, en ce sens qu’elle permet aux contributeurs et contributrices, enrichi.e.s des débats consécutifs à leur intervention le jour du colloque, d’apporter des précisions sur certains éléments qui avaient suscités des questionnements de la part du public.

Enfin, il nous faut mentionner ici un élément sans doute essentiel de ce processus de travail : la crise sanitaire et sociale mondiale liée à la Covid-19. Si la démarche relevait plutôt de la contrainte, l’organisation d’un colloque en ligne a permis un formidable moment de rencontre avec nos confrères Congolais.e.s et le public de la RD Congo. Organisé en Belgique, cet événement n’aurait pu, par définition, permettre la participation active d’interlocuteurs et interlocutrices distants de plus de 6 000 kilomètres. Si nous devions, en tant qu’association d’éducation permanente, trouver des aspects positifs à cette crise sociale et sanitaire, celui-ci en ferait surement partie et occuperait une place de choix.

Alors, qu’est-ce que l’histoire du Congo colonial nous apprend sur les réalités du travail d’hier et d’aujourd’hui ? Voici l’un des fils rouges que les auteur.e.s tissent au travers de leurs contributions respectives à l’occasion de ce numéro. Le chantier relatif au travail colonial et post-colonial reste largement ouvert pour les historien.ne.s et pour celles et ceux qui se penchent sur l’histoire et la mémoire coloniale. Le sujet est loin d’être épuisé, il est même d’une extraordinaire actualité, nous l’avons vu précédemment. Les questions et les constats soulevés dans ce numéro interrogent notamment le rapport au travail, les formes d’exploitations liées au système capitaliste, les moyens de l’action syndicale dans un pays sans état de droit, et les possibilités pour ces organisations de défenses des travailleurs et travailleuses à collaborer internationalement. En corolaire, pour le CARHOP, il s’agit de se réapproprier le passé, il s’agit de le revisiter et de le redessiner à l’aune d’enjeux contemporains.

Travail et conditions de travail au Congo hier et aujourd’hui

Pierre Tilly

Historien, HELHa et UCL Mons

Contrairement à d’autres continents où les recherches sont plus abouties, la question du travail au sens large dans le monde colonial africain occupe encore aujourd’hui une place marginale dans l’historiographie. Elle a retenu pourtant l’attention des sociologues et des anthropologues au moment même de la colonisation et elle a suscité des débats parfois controversés sur l’exploitation de la main-d’œuvre, le travail forcé ou sur la productivité supposée inférieure de l’Africain par exemple. Ces controverses et discussions ont par ailleurs connu un prolongement durant la période postcoloniale.[1] Rappelons à ce sujet qu’à partir des années 1990, un renouveau dans la lutte contre les discriminations a conduit à s’interroger de plus en plus sur les liens possibles entre des situations de domination passées et actuelles. Le champ reste toutefois globalement en friche dans le domaine de l’histoire et notamment sur le contexte spécifique et les caractéristiques et singularités du monde du travail au Congo belge. Une interrogation majeure doit pouvoir soutenir de plus en plus cette réflexion et constituer un changement probant par rapport à la période coloniale justement. Comment faire parler et donner à entendre la parole des « sans-voix » qui constituent la majorité des personnes concernées par cette question du travail colonial ?

Pour éclairer cette question, notre contribution s’articule essentiellement autour de deux parties qui se veulent complémentaires. L’une est de nature plus méthodologique et pragmatiste, dans le sens où elle aborde cette histoire du travail dans une perspective « empirique », celle de l’histoire « telle qu’elle se fait »[2], plutôt qu’« épistémologique », ce qui reviendrait à privilégier les approches plus théoriques et philosophiques de l’histoire. L’autre partie se propose d’apporter quelques éclairages en prenant l’histoire « à rebours », en établissant des liens entre des réalités du monde du travail anciennes et toujours actuelles autour de permanences, de basculements, de ruptures qui sont essentielles pour comprendre les évolutions sur le temps long. La connaissance du contexte ne suffit pas en elle-même à apporter des réponses aux questions posées, mais elle nous rappelle l’importance d’éviter les anachronismes consistant à calquer les concepts situés historiquement sur des processus et des situations relevant d’autres temps et d’autres lieux. Il faut éviter d’établir des causalités historiques qui expliqueraient seulement des discriminations actuelles par l’analyse de l’ancien ordre colonial et mettre de côté les généralisations abusives qui minimisent les singularités et les différences entre les espaces et réalités considérés. Le thème du travail, comme d’autres d’ailleurs, bouscule le découpage en aires culturelles en invitant à des comparaisons et des analyses croisées d’une aire à l’autre. En ce sens, la multiplication et la confrontation de travaux portant sur des territoires et des espaces temporels différents ne peuvent qu’être encouragées.

Le travail a une histoire et il est le fruit de l’action de la société et des individus à travers le temps. Son contenu n’est pas identique selon les aires culturelles et les époques comme le montre le cas du Congo belge, à la fois singulier et illustratif de tendances plus générales. Il nous invite à nous pencher sur une histoire plus vaste liée au monde méditerranéo-asiatique et musulman et à celui de l’océan Indien, en l’absence des Européens, prenant résolument en compte la période précoloniale pour comprendre que l’on ne part pas de rien. Renouveler les analyses en situation coloniale des classes laborieuses et leurs capacités d’agir.

Une histoire du Congo belge au travail n’est pas aisée à appréhender dans sa totalité. Le jeu d’échelles est particulièrement difficile à articuler, que ce soit du local au global ou inversement. Les colonies ne se résument pas à de simples extensions marginales d’une histoire nationale ou à un prolongement du pouvoir et de la culture de la métropole. Les traits spécifiques de l’histoire de l’Afrique, définis par des facteurs locaux comme le poids de l’économie paysanne et informelle à forte intensité de main-d’œuvre, doivent nécessairement être pris en compte en raison de leur impact majeur sur les entreprises coloniales, les structures économiques et sociales coloniales. Et la capacité d’agir de manière autonome dans le chef des autorités locales comme des colonisés constitue une clé de compréhension supplémentaire et indispensable du système colonial comme l’ont démontré des travaux majeurs depuis deux ou trois décennies.[3] On peut l’illustrer au travers du maintien des pouvoirs coutumiers et leur participation à la mobilisation de la main-d’œuvre. Ce système que l’on retrouve notamment au Congo belge génère des rapports de force et des luttes d’influence qui sont complexes et qui montrent que l’autorité coloniale est loin d’être absolue et inébranlable.

Les formes de résistances des travailleurs et/ou les représentations du travail occupent une place de plus en plus importante dans les travaux actuels et permettent de révéler certaines stratégies d’autonomie d’une catégorie de travailleurs locaux et de les mettre en perspective avec les contraintes économiques et politiques exercées par le pouvoir colonial.[4] À l’alternative simpliste collaboration/résistance, des travaux récents ont substitué des analyses centrées sur la capacité d’initiative et d’action des dominés (agency en anglais), proposant ainsi une appréhension beaucoup plus fine des stratégies individuelles et collectives d’accommodement et de distanciation avec une domination brutale, mais matériellement et culturellement incapable de tout contrôler. Les Colonial Studies invitent donc à une recomposition de l’histoire coloniale en insistant sur la complexité de cette histoire partagée qui doit être écrite de plusieurs points de vue et à plusieurs voix.[5] À ce premier défi s’ajoute celui que constitue un objet historique presque expérimental à savoir l’étude des sociétés qui ont existé pendant quelques décennies et qui se sont ensuite défaites totalement ou partiellement.

Un élément essentiel est, en tout cas, à souligner si l’on veut s’inscrire dans une histoire du monde du travail digne de ce nom. Ce n’est pas seulement l’histoire des politiques, des décisions de l’administration coloniale, le rôle et l’influence des élites qu’il faut appréhender, mais aussi la vie de la population au travail, les réalités de terrain qui l’accompagnent et sa capacité d’affecter le cours de l’histoire.[6]

Cette démarche pose inévitablement la question des sources. Celles de l’histoire africaine d’avant la colonisation sont nombreuses et diverses, la relativité des données documentaires disponibles permettant une prise en compte systématique du point de vue des colonisés représente certes une réelle difficulté pour la période de la colonisation.[7] Remises en cause par les études postcoloniales au travers de perspectives « afrocentrées » qui déconstruisent « l’héritage biaisé de cette “bibliothèque coloniale”, où des concepts apparemment banals véhiculent inconsciemment des clichés séculaires » [8], ces sources n’interdisent pas pour autant de privilégier une histoire, ancrée dans les réalités de terrain, qui aborde, au côté de la doctrine et des normes, la philosophie de l’humain, les modes de gouvernement entre l’administration et les populations locales, et les pratiques de gestion liées au travail dans leur dimension quotidienne et presque banale.[9]

La question de la méthode est tout aussi fondamentale que celle des sources. Portée par de nouveaux courants de recherche qui prennent en compte un cadre global et la dimension normative, une approche postcoloniale accorde une place centrale aux modes de vie, de travail et de consommation loin de la société occidentale qui repose essentiellement sur l’idée du salariat comme pierre angulaire de l’organisation du travail et des relations qui y sont associées. Tout en prenant en compte un cadre général et normatif, un travail empirique sur les sociétés et les situations coloniales, sur le fonctionnement de cet écosystème dans leurs particularités apparaît essentiel. Il passe par une analyse pointue des formes de domination du colonialisme et des mesures visant à réformer ce système dans la réalité concrète. Les oppositions classiques entre travail libre et non libre, travail rémunéré et non rémunéré, formel et informel sont désormais clairement remises en cause et doivent être appréhendées de manière dynamique tant au niveau de l’exploitation des sources existantes que dans la problématisation et la phase d’analyse et d’interprétation des données historiques disponibles.

Les réalités du travail colonial à rebours

L’analyse historique par nature complexe et multiforme du travail en Afrique au sud du Sahara invite à prendre d’emblée plusieurs précautions. La première a trait au concept de travail dans cet espace qui, derrière une apparente singularité et uniformité, cache une multitude de réalités et de pratiques. Si l’on adopte un point de vue occidental, l’accent sera mis en général sur plusieurs dimensions distinctes du travail comme le fait de produire les biens nécessaires à la société. Et puis, il représente le moyen principal pour l’individu de subvenir à ses besoins vitaux grâce au salaire fourni. En Europe à tout le moins, le travail est devenu progressivement un principe dirigeant la vie de chacun.e avec l’industrialisation qui commence au 18e siècle. Les relations sociales sont progressivement réduites à la dimension laborieuse. Le travail en tant que concept ou notion juridique n’est entré dans les discours et les pratiques que depuis le milieu du 19e siècle.

En milieu colonial, la pratique précède et s’impose souvent face au droit et aux principes, ce qui s’explique notamment par l’hétérogénéité des situations, mais aussi par la volonté des acteurs de terrain. La manière de penser et de comprendre le travail en situation coloniale est d’une tout autre exigence vu la difficulté de l’appréhender dans le contexte de pays non industrialisés. Il faut donc se munir de l’outillage méthodologique adéquat en s’appuyant sur d’autres disciplines que l’histoire. Le monde du travail colonial exige en fait une approche nuancée loin de l’idée préconçue d’une prolétarisation progressive et linéaire de la main-d’œuvre de la colonie, conduisant à un mouvement et un combat social identiques à ce qui s’est passé en Europe. Plusieurs spécificités par rapport aux pays industrialisés ressortent, de manière évidente, comme l’absence d’un marché du travail du fait de la faible incitation salariale, le fait que le régime du travail est largement dominé par la question sociale ou encore la liberté du travail qui est globalement absente dans les faits même si elle est affirmée sur le plan des discours.

Continuer la lecture de « Travail et conditions de travail au Congo hier et aujourd’hui »

Travail hier et aujourd’hui à Lubumbashi. Perspectives générales

Donatien Dibwe dia Mwembu

Professeur d’histoire, Université de Lubumbashi

Introduction

En 2001, nous avons organisé une exposition autour du thème « Travail hier et aujourd’hui ». La question fondamentale qui a milité en faveur de ce thème était celle de savoir ce qu’était devenu le travail dans la mémoire des travailleurs et travailleuses après une longue période de crise politique, économique et sociale qu’a connue la République démocratique du Congo (RD Congo). Cette crise a été marquée par la politique improductive de la zaïrianisation en novembre 1973, le processus de démocratisation amorcé en avril 1990 avec son cortège de violences (les incidents sanglants sur le campus universitaire de Lubumbashi, le pillage systématique du tissu économique urbain, le conflit interethnique katangais-kasaïen, etc.). À l’époque, comme maintenant, le « hier » signifie non seulement le passé lointain, la période précoloniale et coloniale, mais aussi le passé récent dans la période postcoloniale.

Notre communication s’intéresse à la représentation du travail dans la mémoire des ouvriers de la ville de Lubumbashi, principalement ceux de l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK), devenue Générale des carrières et des mines (Gécamines) en 1967. Elle prend pour point de départ le dialogue entre deux représentants de générations et de mondes de travail différents, à savoir un père, ancien retraité de l’UMHK, et son fils, ingénieur et travailleur actif au sein de la même entreprise, actuellement Gécamines. Le vieux travailleur retraité de l’UMHK ne comprend pas comment un salarié, ingénieur de surcroît, ne soit pas capable de nourrir convenablement sa famille et de se loger. Car en fait, l’ingénieur en question continue à loger dans la maison paternelle avec ses trois enfants. Le vieux travailleur raconte comment, à son époque, la sécurité sociale était assurée à tout travailleur, quelle que fût sa catégorie professionnelle. La situation présente que vit son fils est dramatique. Il en découle que le travail d’aujourd’hui tue plus qu’il ne fait vivre le salarié.

La question principale autour de laquelle se focalise cette communication est celle de savoir ce qu’a été le travail et comment il a évolué au cours des trois périodes classiques de l’histoire de la RD Congo, à savoir, la période précoloniale, la période coloniale et la période postcoloniale.

La période précoloniale

Le travail apparaît à toute la communauté humaine comme une occasion pour l’émancipation de l’être humain, une libération dans la mesure où l’être humain se soustrait de la tutelle d’autrui et est désormais maître de son destin, vole de ses propres ailes et affirme ses responsabilités et sa maturité dans la satisfaction de ses propres besoins. Les enquêtes menées auprès des anciens travailleurs des grandes entreprises locales montrent qu’avant leur recrutement à destination du Haut-Katanga industriel, les Congolais.e.s s’adonnent principalement aux activités agropastorales. Néanmoins, certaines activités industrielles peuvent exister également, nous le détaillerons par la suite.

De manière générale, la terre est une propriété collective, clanique. Les Congolais.e.s ignorent habituellement le travail salarié et le travail profit. Le travail pratiqué est le plus souvent un travail utilitaire au profit de la communauté familiale et dont l’objet est la production des biens de consommation, la mise en œuvre des matériaux nécessités par l’habitat, les objets ménagers ou la culture. En d’autres termes, on ne travaille pas pour l’amélioration du rendement, encore moins pour une rémunération quelconque. Ici, chaque membre participe au devenir du groupe, à son bien-être, à sa survie.

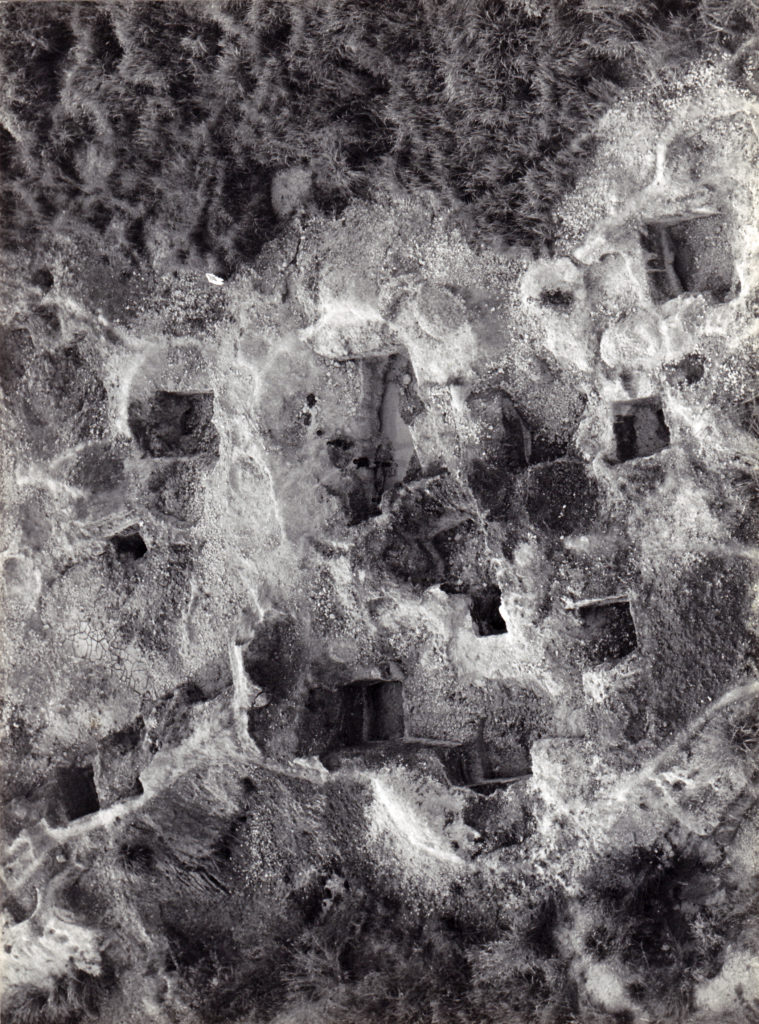

La situation est semblable en ce qui concerne les populations autochtones du site de Lubumbashi, les Batemba et les Bena-Kasaka du chef Kaponda, qui travaillent aussi en vue d’assurer leur vécu quotidien. Elles disposent des moyens techniques adéquats pour exécuter leurs activités agricoles et industrielles. Les travaux agricoles (la cueillette, la pêche, la chasse, l’élevage et l’agriculture) ont lieu pendant la saison des pluies, d’octobre à avril, tandis que les travaux industriels (la récolte de la malachite et du bois, la fonte du cuivre et enfin la fabrication des croisettes[1]) par les « mangeurs » de cuivre sont effectués pendant la saison sèche, de mai à septembre.[2] À la différence des travaux agropastoraux, l’exploitation minière artisanale a un objet de profit puisque les produits fabriqués, à savoir les fils de cuivre, les houes, les balles de fusil, les bracelets et les célèbres croisettes sont aussi vendus localement et aux populations étrangères.[3] Les populations autochtones exploitent ainsi plusieurs mines à ciel ouvert (énormes trous de marmite) sur les sites de Kalukuluku, Rwashi, etc., et ailleurs dans le reste du Sud-Est de l’espace qui sera dénommé province du Katanga à partir de 1910.[4] Le développement à la fois agricole et industriel a un impact positif sur la création, l’organisation et le développement du royaume de Garenganze sous le règne du roi M’Siri.[5] Bunkeya, la capitale de ce royaume, est devenue un centre commercial important à cause des activités économiques qui s’y déroulent. L’avènement de la colonisation met un terme à l’existence du royaume de M’Siri, après l’assassinat de ce dernier en 1891. Ensuite, la création du Comité spécial du Katanga en 1900 dépossède les autochtones de leur droit d’exploiter et de jouir de leurs ressources du sous-sol. À partir de ce moment, interdites désormais de « manger le cuivre », les populations autochtones se contentent uniquement des activités agropastorales.

La période coloniale (1885-1960)

L’année 1910 marque un tournant décisif dans l’histoire de la RD Congo. Le Congo belge passe alors de l’économie de la cueillette (ivoire, caoutchouc) à celle de l’exploitation minière industrielle. L’émergence du monde industriel moderne provoque une grande mobilité des populations, avec comme conséquence de profonds bouleversements des structures démographiques. Les migrations, d’abord forcées et ensuite volontaires, renforcent le déséquilibre démographique entre les deux nouveaux mondes différents, mais complémentaires : le milieu rural agricole dans lequel prédomine le travail dit traditionnel et, le milieu urbain industriel, bastion du travail dit moderne.

-

- Le monde rural

Le monde rural doit jouer, au début de l’industrialisation, le rôle à la fois de reproduction de la force de travail et de grenier pour le développement économique de la ville, puisqu’il faut nourrir les travailleurs engagés dans des entreprises industrielles. Les paysans sont également astreints à des travaux forcés, communément appelés travaux d’ordre éducatif, dont fait partie notamment la culture de coton. Ils sont indépendants mais à la solde des sociétés cotonnières dans le cadre des cultures obligatoires. En dehors des cultures obligatoires, ces paysans s’occupent aussi des cultures dites facultatives (manioc, maïs, arachides, haricots, etc.) dont les produits sont destinés aux centres de consommation dans les espaces industriels. Le travail dans le milieu rural n’est plus tourné uniquement vers la consommation de la communauté rurale, mais aussi vers la vente aux seules sociétés cotonnières (pour le coton) et aux sociétés minières et industrielles implantées dans les centres urbains.

Le monde rural doit alors faire face à deux politiques coloniales diamétralement opposées. D’une part, une production vivrière abondante est nécessaire pour nourrir la main-d’œuvre africaine urbaine de plus en plus nombreuse. D’autre part, on assiste à la mise sur pied d’une politique de sous-peuplement et de sous-développement des milieux ruraux au profit du milieu industriel qui a besoin d’une main-d’œuvre de plus en plus nombreuse pour son développement. Ainsi dans les villages, les gens sont-ils désormais obligés de payer leur impôt de capitation en argent et non plus en nature. Pour ce faire, ils doivent soit vendre leurs produits agricoles soit se faire engager dans des entreprises minières, industrielles et commerciales. En 1927, par exemple, les autorités de l’UMHK ont refusé d’acheter les produits agricoles des Congolais.e.s, tentant par cette mesure de forcer les engagements dans les mines.[6]

Le milieu rural va alors connaître un exode massif, fruit de la mise en place des stratégies de répulsion, notamment les travaux obligatoires et l’institution de l’impôt en argent, afin de décourager les villageois et les contraindre à quitter leur village. Beaucoup d’études ont été consacrées, entre autres, à ce problème.[7]

On assiste par ailleurs, au début des années 1930, à un conflit « mines-coton » opposant l’UMHK aux sociétés cotonnières qui entravent l’émigration des travailleurs mariés vers les centres urbains.[8]

-

- Le monde industriel moderne

Dans le Haut-Katanga industriel, Élisabethville (aujourd’hui Lubumbashi) va naître parce que l’UMHK décide d’y implanter sa première usine pour le traitement du cuivre près de la rivière Lubumbashi. La présence d’un cours d’eau à fort débit pour ravitailler ses usines et le passage sur ce même site du chemin de fer en provenance du Cap sont des facteurs déterminants qui militent en faveur de ce choix.

L’implantation de l’UMHK provoque la création et le développement de petites et moyennes entreprises, filiales industrielles, commerciales et agricoles. Leur présence suscite des recrutements massifs (obligatoires d’abord et volontaires plus tard) de main-d’œuvre congolaise et africaine (d’autres pays du continent) et leur concentration dans des foyers industriels.

Le début de l’industrialisation s’accompagne de mauvaises conditions de travail et de vie des populations ouvrières. Le logement défectueux et grégaire, le travail exclusivement manuel avec des outils de production rudimentaires, l’alimentation déficiente, l’absence d’un équipement approprié et l’absence de sécurité sur le lieu de travail, etc., engendrent des taux de morbidité et de mortalité très élevés, à telle enseigne que le Haut-Katanga industriel est considéré comme le pays de la mort. Le travail lui-même apparaît aux yeux des travailleurs africains comme une forme déguisée d’esclavage. D’où l’expression « kazi ni butumwa » (le travail c’est l’esclavage).

Le travail est rendu d’autant plus dur que le séjour de l’Africain dans le centre industriel ne doit pas dépasser une année. Ainsi le travailleur africain doit-il être pressé et rejeté comme un citron. C’est donc une épave qui rentre dans son village où l’attendent les travaux champêtres. Dans ces conditions, la désertion s’avère être une forme de résistance passive de la part des travailleurs autochtones.

À partir de la fin des années 1920, l’UMHK change sa politique de gestion de la main-d’œuvre africaine. Poussée par des nécessités économiques, elle met un terme au système de travail migrant de courte durée, imité de l’Afrique du Sud, et adopte une politique de stabilisation. Cette politique sociale ne peut pas réussir sans la « complicité » involontaire des femmes africaines. Leur présence et celle des enfants sont par conséquent tolérées dans les centres industriels. C’est le phénomène connu sous le terme de la (re)constitution des ménages. Bien qu’exclues du circuit économique moderne, les femmes sont considérées par les grandes entreprises coloniales comme le socle de leur développement. Il faut rendre attrayants les camps des travailleurs en améliorant le logement et en l’adaptant à la taille des familles des travailleurs, en améliorant la quantité et la qualité de l’alimentation, en améliorant les infrastructures médicales, en créant des écoles pour les enfants et des foyers sociaux pour les femmes des travailleurs. Une fois dans les camps de travailleurs, les femmes changent de statut social. Elles ne sont plus des femmes paysannes, mais bien des femmes ménagères. Elles se sentent dépouillées des charges rurales : l’eau de robinet remplace la rivière ; la ration alimentaire remplace les travaux de champs ; la distribution du bois de chauffage et de cuisson au camp remplace la recherche du bois en forêt. Les femmes ménagères sont considérées par leurs époux comme des « bibi sultani » (femmes-reines)[9] ou des femmes oisives. Au fur et à mesure que les conditions de vie et de travail s’améliorent, la vie dans les centres industriels s’améliore aussi et devient attrayante, les taux de morbidité et de mortalité baissent. Les camps industriels, jadis dévoreurs des personnes, connaissent des taux de natalité élevés et donc un accroissement naturel de plus en plus positif.

La rémunération des travailleurs comprend deux rubriques : le salaire en nature, le plus important (logement, ration alimentaire, enseignement, soins médicaux, travaux d’assainissement de l’environnement), et le salaire en espèces, considéré comme l’argent de poche, un salaire de misère.

« En 1949, note Michel Merlier, l’Union minière évalue le coût moyen d’une journée d’ouvrier à 76,84 francs dont 24,98 francs seulement en espèces. Le reste se décompose comme suit : 31,41 francs pour les avantages en nature (ration et logement), 9,82 francs pour les charges imposées par l’État (école, soins), 2,98 francs pour divers avantages indirects et 7,65 francs pour l’administration et l’entretien des camps ».[10]

Le salaire en espèces offert au travailleur est donc de loin inférieur au salaire en nature. La grève des travailleurs africains de décembre 1941 est un signe de leur mécontentement par rapport au salaire de misère qu’ils perçoivent à la fin du mois.

La création des syndicats après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, va contribuer tant bien que mal à l’amélioration des conditions de vie et de travail. Les syndicats, porte-parole et défenseurs des intérêts des travailleurs, s’érigent alors en des espaces appropriés de négociations et de réduction de l’arbitraire des employeurs. Au cours des années 1950, le travail semble assurer une certaine aisance auprès du travailleur. Aussi l’expression « kazi ni butumwa » est désormais remplacée par « kazi ndjo baba, ndio mama » (le travail, c’est mon père, c’est ma mère) ou encore « kazi ndjo buzima bwa muntu » (le travail, c’est ça la vie d’une personne).

Continuer la lecture de « Travail hier et aujourd’hui à Lubumbashi. Perspectives générales »

Résistances des Bashi au travail forcé dans le Kivu sous le régime colonial. Stratégies d’acteurs.

Asclépiade Mufungizi Mutagoyora

Enseignant-chercheur, Université catholique de Bukavu

Faculté des sciences économiques et de gestion

Lorsque la colonisation apporte au Congo l’école et la « discipline du travail ou le travail éducatif »[1], les villages n’y trouvent aucun intérêt socio-économique. Les populations locales assurent encore leurs moyens de subsistance de manière indépendante et le chômage est un fait qu’elles ne connaissent absolument pas.[2] Mais la contrainte exercée par l’administration coloniale et la spoliation des terres ancestrales par le colonat agricole, dans le Kivu particulièrement, ne les laisseront pas longtemps à l’abri de la faim et du chômage.

Ironie de l’histoire, maintenant que les vieilles concessions coloniales sont quasiment abandonnées à l’inexploitation, la perception de nombre de paysan.ne.s, presque sans terre et privés du travail dans les plantations, a changé. Ils regrettent ce temps de travail « forcé », qui, dans sa forme améliorée, ne procurait pourtant qu’un revenu d’appoint aux familles demeurées actives dans l’agriculture familiale.[3] Dans un texte consacré aux difficultés économiques, sociales et politiques du Bushi[4], l’agronome Hugues Dupriez, parle « d’asphyxie » pour dépeindre la situation de privation et de manque de marges de manœuvre que connaissent des paysan.ne.s dépossédés de leurs terres et dominé.e.s par un pouvoir traditionnel assez fort. Ils et elles sont alors dans l’incapacité de créer et d’obtenir, dans le Bushi, des conditions de vie décentes. Aujourd’hui, on peut se questionner sur les possibilités de travail dont cette région peut encore rêver. Pour ce faire, cet article commence par interroger le contexte dans lequel le colonat agricole s’impose au Kivu après la Première Guerre mondiale. Il examine ensuite les stratégies utilisées par l’administration coloniale et les colons pour astreindre les populations du Bushi au travail forcé et la manière dont les paysan.ne.s, ainsi que l’autorité traditionnelle, se comportent face à la domination européenne. L’histoire retient que c’est l’impôt qui s’imposera comme stratégie gagnante sur les populations indigènes au bout du compte. Quelques pistes d’actions en faveur du travail décent dans cette contrée sont finalement tracées à grands traits, en complément à nos conclusions.

Le contexte de la résistance : l’accaparement des terres par les colons

-

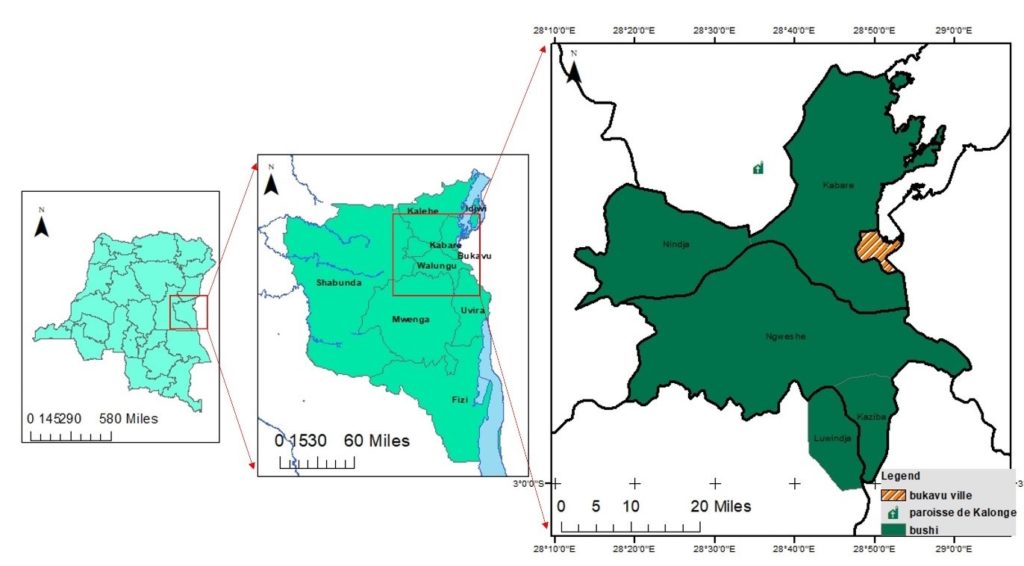

- Bref aperçu du Bushi et du Kivu

L’entité géographique du Bushi (carte 1) abordée dans cet article dépasse celle du Bushi réduite dans une acception uniquement politique aux seules chefferies ou collectivités locales de Kabare et de Ngweshe. Elle intègre cinq autres royautés (Kaziba, Luhwinja, Burhinyi, Ninja et Kalonge) qui, par la culture (langues, mœurs, croyances religieuses, institutions économiques et socio-politiques communes), constituent depuis des siècles les fondements de l’unité des Bashi, peuple habitant le Bushi.[5]

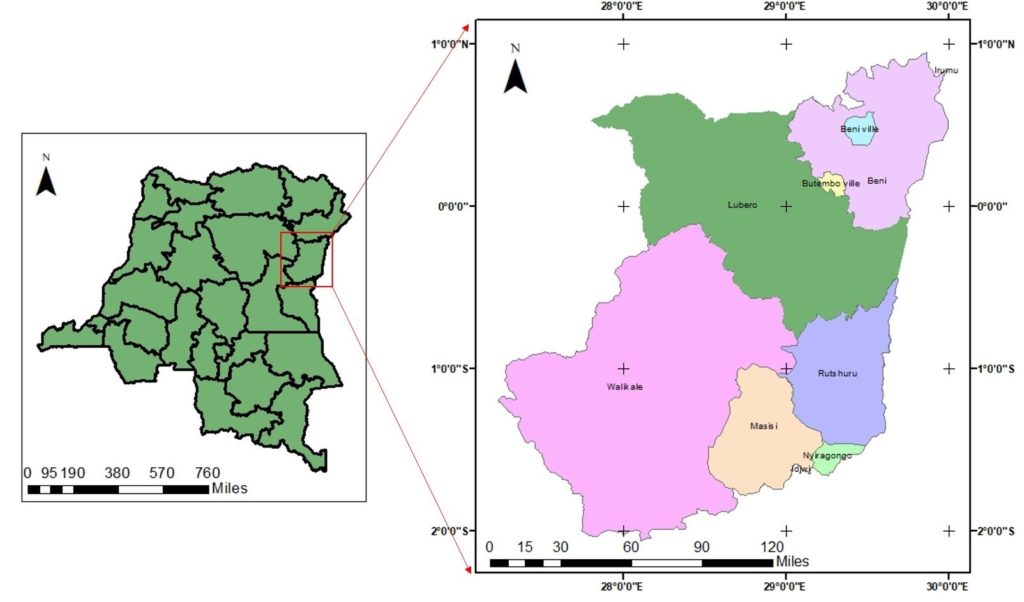

Cette entité fait partie de l’actuelle province du Sud-Kivu, issue de la division de l’ancienne province du Kivu en trois provinces : le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et le Maniema. Même si cette recherche se focalise sur le Bushi, les faits relatés trouvent des échos ailleurs en République démocratique du Congo[7], dans les territoires de Rutshuru et de Lubero[8] (carte 2) par exemple.

- De l’accaparement des terres indigènes

Avant la Première Guerre mondiale, le Kivu est une terre quasi inconnue des colons. Il est ensuite découvert et convoité pour ses potentialités économiques et surtout agricoles.[10] À partir de 1925, les territoires de Kabare (Walungu inclus), Rutshuru et Lubero sont transformés en concessions des colons.[11] « La puissance colonisatrice du fait de l’occupation basée sur le droit du plus fort mystifiée ensuite par des raisons philosophiques d’une mission civilisatrice (…) s’octroie (alors au Bushi…) la plénitude de la souveraineté ».[12]

Mais cela ne s’effectue pas sans coup férir. La résistance s’avère de longue haleine au Bushi. Un jeu de stratégies se tisse alors au fil du temps entre acteurs en présence : administration coloniale, colons, bami[13], notables indigènes, paysan.ne.s.

Les stratégies d’acteurs

-

- Spoliations

Entre 1910 et 1914, la colonie jette son dévolu, à l’Est du pays, sur le Haut-Katanga et la région minière d’or de Kilomoto. L’État colonial y favorise l’installation de colons agricoles par la création du Comité spécial pour le Katanga (CSK), une organisation parastatale fondée dès 1900 par l’État indépendant du Congo et la Compagnie du Katanga. Ces derniers lui confient leurs biens communs, à charge pour le Comité de les gérer et de les exploiter. L’objectif qu’ils lui fixent est d’assurer et de diriger l’exploitation de tous les terrains appartenant au domaine de l’État et à la Compagnie du Katanga. Le CSK joue un rôle prédominant dans la prospection et l’exploitation des terrains miniers dans la région. Après la Première Guerre mondiale, le CSK multiplie ses services et, à côté de l’exploration minière, il développe notamment un service forestier, un service agricole, un service vétérinaire ainsi qu’une ferme expérimentale.[14]

Par contre, le district du Kivu est ignoré à l’époque, car peu connu. Ce sont les militaires européens qui parcourent cette région lors de la Première Guerre mondiale. À leur retour dans la métropole, ils en donnent des échos qui attirent l’attention du public et de l’autorité coloniale sur les potentialités économiques et surtout agricoles du Kivu.[15]

À partir de 1925, et de manière intense entre 1926 et 1928, la région se transforme en concessions des colons. Il en est de même pour Rutshuru et Lubero. À l’instar du CSK, est créé en 1928 le Comité national du Kivu (CNKi), à qui l’administration coloniale confie la gestion des terres domaniales du Kivu. L’État colonial, La compagnie des Grands Lacs et des groupes d’hommes d’affaires, agréés par le gouvernement colonial, s’associent pour une mise en valeur de grande envergure du territoire. Une grande société dont le capital s’élève à 150 millions de francs belges est alors constituée[16], en vue de construire des routes et des chemins de fer assurant la liaison avec les réseaux du Congo et avec les lignes des Grands Lacs, de développer les cultures industrielles et, si nécessaire, de provoquer l’immigration indigène afin de trouver de la main-d’œuvre.

L’historien Edouard Mendiaux stigmatise la manière dont cette institution procède alors pour céder ou concéder les terres aux colons.[17] À sa suite, l’historien Nzigire Bulakali examine 70 procès-verbaux de « vacances de terre », établis à l’époque, et constate que l’ensemble des terres cédées ou concédées appartiennent aux natifs et sont soit sous culture, soit habitées, soit en jachère au moment de leur cession aux colons.[18] L’examen de ces procès-verbaux révèle non seulement que la plus grande partie de ces terres est accordée aux sociétés, aux particuliers (colons) et aux missions religieuses, mais également qu’en échange de l’accaparement de milliers d’hectares de terres villageoises, les Européens payent des contreparties de pacotille (sel, perles, vélos et tissus).

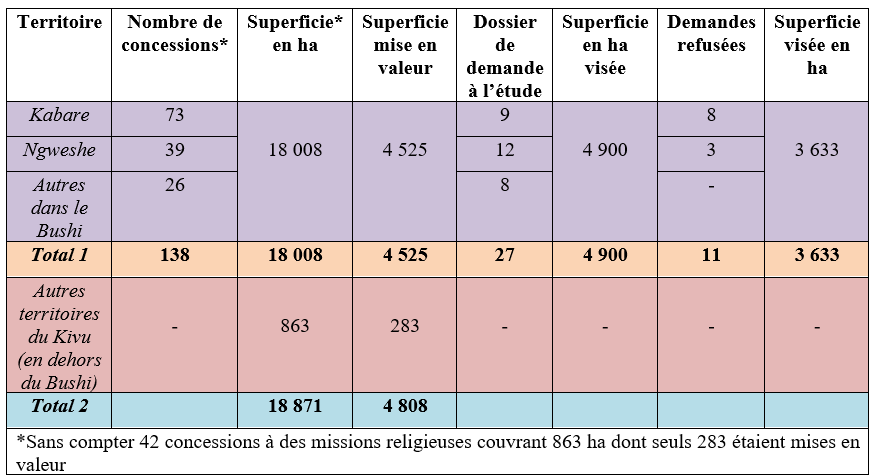

Les statistiques ci-dessous (tableau 1) renseignent sur la situation de ces concessions en 1931 : sur 18 871 hectares spoliés dans le Kivu, 95 % sont situés dans la région du Bushi.

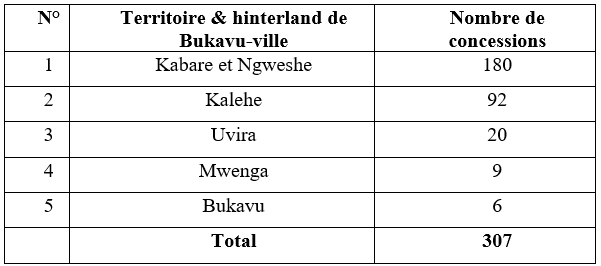

Au cours des vingt années suivantes, le phénomène se poursuit. Sur les 307 concessions qui appartiennent aux colons en 1953, dénombrées sur l’ensemble du Kivu, plus de la moitié sont situées dans les collectivités locales de Kabare et Ngweshe (territoire du Bushi). On y compte un accroissement de 61 %, en passant de 112 concessions à 180.

C’est donc sur ces concessions que le travail forcé s’établit. Comment s’instaure-t-il et de quelle manière les paysans congolais l’accueillent-t-ils ?

-

- Guerre, contrainte, résistance, administration indirecte et allégeance

Entre 1900 et 1919, le Mwami (pour rappel, le roi) Rutaganda Kabare mène une résistance armée contre l’administration coloniale.[19] De 1921 à 1931, cette dernière fait la paix avec les Bashi en reconnaissant le pouvoir du Mwami, Alexandre Kabare, successeur de Rutaganda. L’emprise d’Alexandre Kabare sur ses sujets étant importante, l’administration coloniale décide de s’en débarrasser en 1931. Des allégations invraisemblables sont formulées à son encontre (manque d’autorité, rupture de contact avec son peuple, désintérêt pour ses devoirs). L’autorité coloniale rapporte la « démission volontaire de Kabare sous prétexte que sa tribu le hait, le déteste et qu’il craint pour sa vie (…), que le travail de chef est au-dessus de ses forces et le répugne ».[20] C’est alors que le Mwami « s’exile » à Kinshasa où il vivra pendant des années comme chauffeur.[21]

Ces faits témoignent de la résistance à l’occupation européenne et au travail forcé par ricochet, car la colonisation et le colonat agricole ont des visées économiques.[22] Cette résistance provient foncièrement, écrit Munzihirwa, de l’usurpation d’un droit sur la terre que le Mwami ne peut concéder à des intrus, symbolisés ici par l’administration territoriale coloniale. [23]

Mémoire orale de la question du travail au Congo belge. Les salariés congolais, de 1940 à 1960, entre les instruments de l’assimilation et la mise à distance coloniale : une nouvelle classe sociale

François Ryckmans

Journaliste, a suivi l’Afrique Centrale pour la RTBF de 1991 à 2010

L’essor des villes coloniales, avec un apartheid de fait entre la ville blanche et la cité noire, et l’existence d’une importante population de salariés – avec 40 % des hommes à la fin des années 1950, il s’agit du plus haut pourcentage de l’Afrique subsaharienne –, sont deux caractéristiques essentielles de la colonisation belge.

Ceci éclaire de façon essentielle la question du travail au Congo belge, avec la naissance d’une nouvelle classe sociale qui dispose des instruments de l’assimilation et qui s’approche du mode de vie européen, mais qui est dans le même temps mise à distance, et même souvent humiliée, par le monde colonial. Cette évolution fondamentale explique en grande partie la décolonisation rapide et violente de 1960.

Introduction

Pour cet exposé, nous nous sommes basés sur la série de reportages radio réalisés pour la RTBF en 2000, et à partir desquels nous avons publié un livre, réédité et augmenté en 2020.[1]

Les récits des Blancs sur la période coloniale étaient nombreux, mais nous avions peu de témoignages de Congolais : leur point de vue était méconnu.[2] L’idée était donc d’interviewer des Congolais adultes en 1960, pour qu’ils racontent leur Congo belge comme ils l’ont vécu.

Plus de trente longs récits de vie, du maçon au futur ministre. C’est une mémoire intacte et fiable. Avec valeur d’histoire. Et en creux, se révèle ainsi un formidable dévoilement du système colonial…

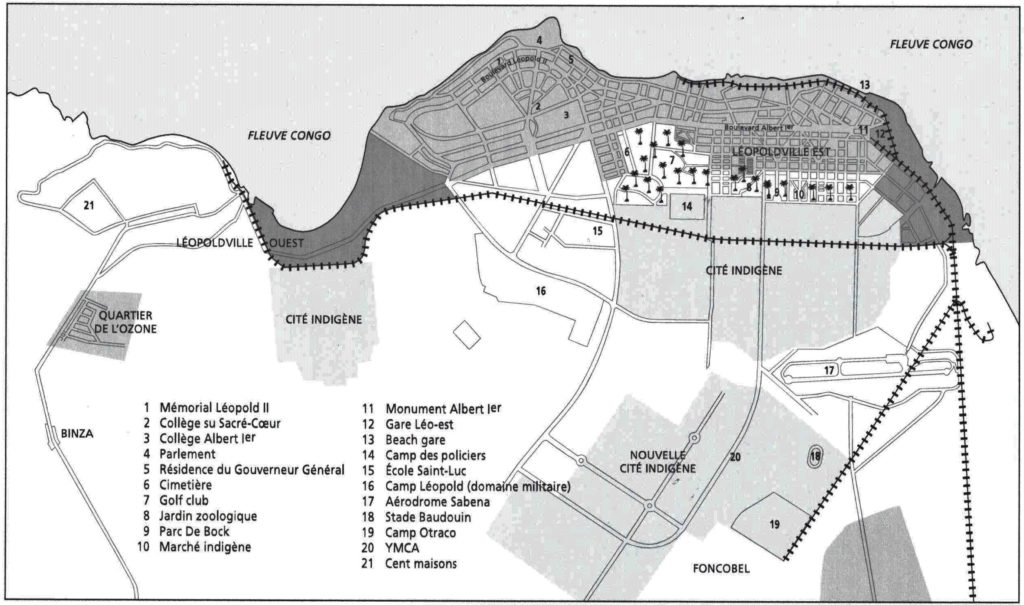

Un récit choc : l’espace colonial, la ville blanche et la cité noire séparées

L’espace colonial est fondé sur l’ordre colonial. C’est un espace structuré par l’économie et donc par sa vitrine visible, le travail. C’est le moment fort de la description de la ville coloniale par les Congolais : la ville blanche et la cité noire, deux communautés séparées, et le couvre-feu à 21 heures, un couvre-feu absolu, avec interdiction d’allumer la lumière et de circuler, même dans la « parcelle ».

Mathieu Kuka décrit la ville blanche et la cité noire. À l’époque, il est « clerk », le terme qui désigne un employé administratif.

Nous sommes dans ce cas à Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, mais il en va de même dans toutes les villes et dans les zones économiques, comme les grandes plantations ou dans les petits centres où vivent des Européens.

Interview de Mathieu Kuka

|

« À 18 heures ! Quand il est 18 heures, aucun Blanc ne peut rentrer à la cité, et aucun Noir ne peut aussi monter en ville. À 18 heures. Et on fouillait les gens… À 18 heures, vous n’êtes plus autorisé de rentrer en ville. Mais alors les boys (les domestiques), qui travaillaient pour les Blancs, ils avaient l’accès mais moyennant une carte. Là, vous présentez la carte, et vous, vous passez. À la barrière ? À la barrière ici, à Itaga, sur Kasa-Vubu (deux avenues – deux lieux-dits à l’entrée de la cité noire). Ils devaient présenter une autorisation spéciale ? Une autorisation spéciale pour les boys, parce que ceux-là travaillaient à n’importe quel moment. Ils pouvaient même passer la nuit en ville. Mais pas sortir pour aller à l’extérieur, rester dans la parcelle. Bon, les gros camions étaient interdits de circuler en ville. C’est la ville des Blancs ? C’est la ville des Blancs. Et pas de bruit ! Parlez doucement, ne criez pas ! Et surtout à Kalina (le quartier des Blancs) : là-bas, vraiment, n’essayez pas à 18 heures d’aller perdre ton temps, « Oh, je m’en vais » … Non, vous serez arrêté. Même si vous n’avez rien fait, on va vous arrêter : « Qu’est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? » … Alors, vous dites qu’il y a une barrière, vraiment ? Il y avait une barrière. Et la boisson comme le vin rouge était interdit, c’était interdiction formelle, le vin rouge. Alors, dans la cité, on boit de la bière ? On buvait rien que (sic) de la bière et la boisson alcoolique était catégoriquement supprimée. Si on vous attrape avec ça, vous êtes arrêté. On est arrêté, et on va en prison ou on paie une amende ? En prison d’abord. Et à ce moment-là aussi, si vous arrivez en retard au boulot, une fois : attention !, deuxième fois : avertissement !, troisième fois : en prison ! Et avant 20 heures, il fallait regagner son domicile. C’était le couvre-feu ! La cité, elle s’appelait “ belge ” ! Oui, oui, on l’appelait “ belge ” parce que ce sont les Belges, c’est vous qui nous avez colonisés ». |

Les cités noires sont conçues et développées par le pouvoir colonial pour répondre à des préoccupations sanitaires et de sécurité, mais surtout pour créer une séparation voulue : un apartheid de fait, le « colour bar »[3], comme au sud des États-Unis et dans les colonies britanniques à la même époque. Officiellement, il faut fixer les travailleurs et les travailleuses pour éviter l’exode rural, mais il s’agit aussi de préserver le Noir des mauvaises influences de la modernité et conserver le plus possible pour eux le mode de vie du village.

Une importante population urbaine, déracinée, qui s’approche du mode de vie européen

C’est évidemment une illusion, le Congolais de la ville a une maison, il cherche à avoir un vélo, une radio, il porte des vêtements à l’européenne et il achète une machine à coudre à sa femme. Il reçoit un salaire : « Nous avions notre petite vie, payés tout juste pour ne pas crever de faim »[4], mais « Je pouvais tout acheter à crédit ». Il devient un consommateur de biens. Illusion donc, comme l’écrit le poète Sylvain Bemba : « Le Congolais de la ville dort peut-être sur la même natte qu’au village, mais il y fait bien d’autres rêves ».

L’action syndicale en République Démocratique du Congo. Témoignage de terrain

Exposé et validation de l’analyse : Fidèle Kiyangi

Président de l’Intersyndicale nationale de l’administration publique de la RD Congo

Rédaction : Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)

Toute personne attentive à l’action syndicale en République Démocratique du Congo (RD Congo) sait qu’en effectuer un exposé n’est pas chose aisée. En effet, le flux non quantifiable des données et des informations provenant du terrain autour de l’action syndicale repose principalement sur deux facteurs inhérents à cette activité : le caractère dynamique de la vie syndicale ainsi que les enjeux qui l’entourent d’une part, et les comportements des acteurs et actrices, d’autre part. Employeurs et employeuses, travailleurs et travailleuses, délégué.e.s et permanent.e.s syndicaux ainsi que l’ensemble des interlocuteurs possèdent des intérêts potentiellement divergents sur différents éléments concernant la vie syndicale.

Cette contribution se présente en trois parties distinctes. Dans un premier temps, nous abordons le cadre légal dans lequel l’exercice de la liberté syndicale s’établit en RD Congo, des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) aux articles de la Constitution congolaise. Poser ce cadre légal et juridique permet ensuite de développer, dans un second temps, l’état de la question. Nous retraçons brièvement les grandes périodes de la vie syndicale du pays, ainsi que les grands secteurs qui chapeautent celle-ci. Enfin, nous terminons par effectuer un état des lieux de l’action syndicale de terrain aujourd’hui à travers quelques exemples.

Le cadre légal

Le cadre légal régissant l’exercice de l’action syndicale en RD Congo est, de manière schématique, basé sur un modèle importé de l’époque coloniale, avec cependant des évolutions enregistrées de manière progressive depuis l’indépendance du pays en 1960. Aborder le cadre légal de la législation relative à l’action syndicale, c’est néanmoins d’abord évoquer les règles internationales. La RD Congo a en effet ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme et son article 23 (alinéa 4), qui reconnait notamment « le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts »[1]. Les conventions numéros 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948)[2] et 98 (sur le droit d’organisation et de négociations collectives, 1949)[3] de l’OIT sont elles aussi reconnues par la législation nationale.

Tableau 1 : Extraits des textes légaux internationaux

Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948

Convention n° 87 de l’OIT Article 2 : Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Convention n° 98 de l’OIT Article 1 : Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. |

À côté de ces réglementations internationales vient la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006 qui garantit la liberté syndicale. Les articles n° 37, n° 38 et n° 39 reconnaissent et garantissent successivement la liberté d’association, la liberté syndicale, ainsi que le droit de grève.[4] En renfort de ces articles, il est nécessaire de citer le Code du travail congolais, qui s’applique de manière générale à l’ensemble des travailleurs, travailleuses ainsi qu’au monde patronal, qu’il s’agisse d’entreprises privées, paraétatiques, semi-publiques, etc., régies par le Droit du travail.

Tableau 2 : Extraits de la Constitution de la RD Congo

| Article 38 : La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixées par la loi.

Article 39 : Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la Loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la Nation. |

Certaines catégories de travailleurs et travailleuses, comme les agents de carrière et fonctionnaires régis par le statut général et par des statuts particuliers, sont exclus du champ d’application de ce Code. Ils bénéficient alors de la « Loi portant statut des agents de carrière des services publics de l’État », et dépendent du droit administratif. Enfin, il existe différents textes réglementaires ainsi que les lois et accords particuliers, qui enrichissent l’arsenal juridique du cadre légal dans lequel l’activité syndicale s’exerce.[5]

Comme nous l’avons montré, l’arsenal juridique, quoique incomplet, permet, sur papier, une activité syndicale « normale » en RD Congo. Le problème principal concernant le cadre légal découle du fait que les lois qui garantissent cette activité syndicale sont peu respectées.

Pour les secteurs relevant du Code du travail, les activités syndicales se déroulent de manière acceptable. Les avantages pour les travailleurs et travailleuses prévus dans le Code sont minimes, mais les « lois des parties », c’est-à-dire les conventions collectives, les protocoles d’accord, etc., les améliorent. Néanmoins, même si certains employeurs jouent le jeu et appliquent le Code, beaucoup respectent les lois selon le fait qu’elles leur conviennent ou non. Les employeurs choisissent dans le Code du travail les dispositions qui leur sont favorables, mais pour ce qui est des dispositions qui donnent des avantages aux travailleurs et travailleuses, ils ne les respectent pas. C’est un des problèmes que connait l’action syndicale dans notre pays.

Dans le secteur de l’administration publique, l’action syndicale est encore balbutiante car elle est vue comme un trouble de l’ordre public, surtout quand il s’agit de revendications d’envergure. Le gouvernement adopte une attitude similaire à celle des employeurs qui n’appliquent pas la loi. Car les agents des services publics de l’État ont, comme employeur, le Gouvernement congolais. Le Président de la République, qui promulgue les lois, est à ce titre le premier recruteur des agents fonctionnaires de l’État. Malheureusement, le statut de ces fonctionnaires n’est pas respecté par ceux-là même qui l’ont promulgué.

Quelques exemples illustrent nos propos. Si on s’intéresse à la loi que nous appelons « Loi portant statut des agents de carrière de services publics de l’État », elle prévoit que le gouvernement offre un salaire aux agents et des avantages sociaux, notamment des indemnités de logement, des indemnités de transport, les allocations familiales, les soins de santé, les frais funéraires, les indemnités de fin de carrière. Malheureusement, ce type de législation, surtout dans le domaine de l’administration publique, n’est pas respecté et personne ne s’en préoccupe.

Un autre exemple concerne les soins médicaux qui ne sont pas octroyés par l’employeur, dans ce cas d’espèce, le gouvernement, alors que la loi prévoit que les soins médicaux soient à sa charge.

Travail décent en RD Congo : quels rôles pour les syndicats et la coopération internationale ?

Agathe Smyth,

Responsable programme Afrique, ACV-CSC International

Quelle que soit la forme ou la durée, nous serons a priori tous et toutes amené.e.s un jour à travailler. Mais pour permettre d’en vivre dignement et qu’il soit source d’épanouissement, le travail doit être encadré et remplir plusieurs critères. Ce qui n’est malheureusement pas encore le cas pour tout le monde. À cette fin, le rôle des syndicats qui défendent quotidiennement depuis des décennies les intérêts des travailleurs et travailleuses est essentiel bien que mis à mal. Face à un monde en constante mutation, face à des crises et défis globaux, le travail syndical ne saurait aujourd’hui être que national. Au contraire, la solidarité entre travailleurs et les travailleuses doit dépasser les frontières pour plus de justice sociale. La coopération qui existe entre les confédérations syndicales CSC (Confédération des syndicats chrétiens) de la République Démocratique du Congo (RD Congo) et de Belgique en est un exemple.

Le travail décent, un défi toujours d’actualité

D’après l’Organisation internationale du travail (OIT), le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Au-delà de l’accès librement choisi à un travail productif et convenablement rémunéré, il concerne aussi la sécurité sur le lieu de travail, la protection sociale pour les familles, la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, ainsi que l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes.[1]

Élément clé pour atteindre une mondialisation plus équitable, mais aussi pour lutter efficacement contre la pauvreté, le travail décent est, depuis la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, un objectif mondial reconnu dans plusieurs textes internationaux. Il représente même depuis 2015 le huitième Objectif de développement durable (ODD 8) de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Pourtant, le travail décent est encore loin d’être une réalité pour tout le monde, y compris pour de nombreux Congolais et Congolaises. En effet, en RD Congo, le taux d’emploi structuré ou salarié est très faible. À tel point que le chômage et le travail informel, c’est-à-dire le travail non couvert ou insuffisamment couvert par des dispositions formelles[2], prédominent largement. Le salaire minimum légal est, quant à lui, égal, voire inférieur, à 1 dollar des États-Unis par jour (USD), soit clairement en dessous du revenu vital. De plus, 80 % de la population de la RD Congo ne bénéficie d’aucune couverture en matière de protection sociale et le pays est régulièrement interpellé pour le non-respect de normes importantes, y compris l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants.[3]

En outre, bien qu’il existe un cadre permanent du dialogue social, celui-ci ne fonctionne pas ou mal. Le Gouvernement congolais[4] ne respecte pas toujours ses propres engagements et les employeurs exploitent les divisions syndicales (il existe en RD Congo plus de 450 syndicats enregistrés) pour ne pas reconnaître ou négocier avec les syndicats, bafouant ainsi leurs droits syndicaux les plus fondamentaux. Il n’est donc pas étonnant que la RD Congo se retrouve à la catégorie 4 de l’indice des droits dans le monde de la Confédération syndicale internationale (CSI), c’est-à-dire avec des violations systématiques des droits.[5]

| L’Organisation internationale du travail (OIT) est la plus ancienne agence des Nations Unies. Créée en 1919 sous l’égide du traité de Versailles, qui règle la paix après la Première guerre mondiale, soit avant même la création des Nations Unies en 1945, elle est aussi la seule agence tripartite qui réunit sur le même pied d’égalité des représentant.e.s des gouvernements, des employeurs et des travailleurs et travailleuses (les mandants). Son objectif est d’établir des normes internationales (c’est-à-dire des instruments juridiques qui définissent les principes et les droits minimaux au travail), d’élaborer des politiques et de concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde (appelés Programmes par pays pour la promotion du travail décent). En plus de 100 ans d’existence, l’OIT a pu adopter 190 conventions internationales – dont 8 dites fondamentales sur la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination -, qui deviennent obligatoires pour les États qui les ratifient, ainsi que 206 recommandations qui servent de principes directeurs sans pour autant être contraignantes. En plus de créer des normes internationales, l’OIT dispose d’un système de contrôle unique au niveau international qui contribue à garantir que les États appliquent réellement les conventions qu’ils ratifient. L’OIT vérifie ainsi régulièrement leur application dans la pratique, via l’examen des rapports périodiques que les États membres doivent soumettre, et signale les améliorations souhaitables. Trois procédures de réclamation et de plainte, y compris concernant la liberté syndicale, existent également. En cas de problème concernant l’application des normes, l’OIT cherche à aider les pays concernés par le biais du dialogue social et de l’assistance technique. |

Ensemble, on va plus loin[6]

Pour la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, comme pour la plupart des syndicats du monde entier, la solidarité internationale est un élément essentiel de l’action syndicale. Dans l’économie mondiale globale actuelle, les intérêts des travailleurs et travailleuses belges ne peuvent, en effet, être dissociés de ceux des autres pays. Au contraire, face à la hausse des atteintes aux droits humains et syndicaux dans le monde[7], il est indispensable que les syndicats unissent leurs forces.

Leurs intérêts sont, d’une part, représentés par le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) de l’OIT, qui veille à ce qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration des politiques et les activités de l’OIT, tant à son siège à Genève que sur le terrain. ACTRAV soutient également l’action des organisations syndicales en matière de défense et de promotion des droits des travailleurs et travailleuses, y compris en renforçant leurs capacités et connaissances par de la recherche, de façon à permettre aux syndicats de mieux contribuer au dialogue social et à la réalisation de bonnes conditions de travail.

D’autre part, une grande majorité de syndicats (332 organisations de 163 pays pour être plus exact) sont affiliés à la CSI, qui représente ainsi plus de 200 millions de travailleurs et travailleuses du monde entier. L’organisation compte également trois régionales : en Asie-Pacifique (CSI-AP), en Afrique (CSI-AF) et pour les Amériques (CSA). La première mission de la CSI consiste à promouvoir et à défendre les droits et intérêts des travailleurs et des travailleuses au travers de la coopération internationale entre les syndicats (via notamment le Réseau syndical de coopération au développement – RSCD), de campagnes mondiales et d’actions militantes au sein des principales institutions internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) via une Commission syndicale consultative.[8]

Enfin, certains syndicats mettent également en œuvre des programmes ou projets pour soutenir directement des partenaires syndicaux. La CSC soutient, par exemple, plusieurs syndicats représentatifs, libres et autonomes, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, y compris la CSC en RD Congo, notamment à travers un programme financé par le ministère de la Coopération au développement belge. Le travail décent est en effet un des trois thèmes prioritaires de la coopération belge au développement.[9] Entre 2017 et 2021, un cadre stratégique commun thématique lui était d’ailleurs dédié, porté par les trois syndicats belges (CSC, FGTB et CGSLB), la Mutualité chrétienne, la Mutualité socialiste et les organisations non gouvernementales, We Social Movements (WSM), FOS- solidariteitsorganisatie van de socialistiche beweging, Solidarité socialiste (SOLSOC) et Oxfam.[10]

Coopération entre la CSC Belgique et la CSC Congo

Les relations entre la CSC belge et la CSC congolaise (on l’appellera ici CSC Congo pour plus de clarté) ne sont pas nouvelles : elles remontent à la période coloniale.[11] Créée en 1946, la Confédération des syndicats chrétiens du Congo (CSCC) était le premier syndicat actif dans la colonie belge à représenter des travailleurs et travailleuses belges et congolais. Avec l’indépendance en 1960, la CSCC est devenue l’Union des travailleurs congolais (UTC), composée de syndicats nationaux indépendants. Les permanents européens sont quant à eux devenus conseillers. Puis, après l’arrivée au pouvoir de Mobutu en 1965, l’Union Nationale des Travailleurs du Zaïre (UNTZa) est créée en 1967 de la fusion forcée de tous les syndicats existants alors (UTC, CSLC et Fédération générale du travail du Kongo-FGTK). Ce nouveau syndicat créé par Mobutu devient l’unique syndicat, porte-parole des autorités (Mouvement populaire de la révolution-MPR) vis-à-vis des travailleurs et travailleuses. Les relations entre mouvement syndical congolais et mouvement syndical belge sont à cette époque limitées. Ce n’est qu’après la reconnaissance du pluralisme syndical en 1990 que la Confédération syndicale du Congo (originellement sous le nom de Centrale syndicale du Zaïre – CSZa) est créée et que la coopération avec la Belgique est relancée.

Depuis, la CSC apporte un soutien financier et technique à la CSC Congo. En effet, bien que cette dernière soit l’une des confédérations syndicales les plus représentatives du pays, membre de l’intersyndicale nationale du Congo et de la CSI, elle doit, comme de nombreux syndicats, faire face à plusieurs défis.[12] La CSC de Belgique, via son département international ACV-CSC International, l’aide donc à renforcer ses capacités à trois niveaux afin qu’elle puisse promouvoir de façon durable le travail décent dans le cadre du dialogue social.

Conditions de travail dans les industries extractives et dans les exploitations artisanales en République Démocratique du Congo

Exposé et validation de l’analyse : Henri Muhiya

Secrétaire exécutif de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles (CERN) du Congo

Rédaction : Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)

Introduction

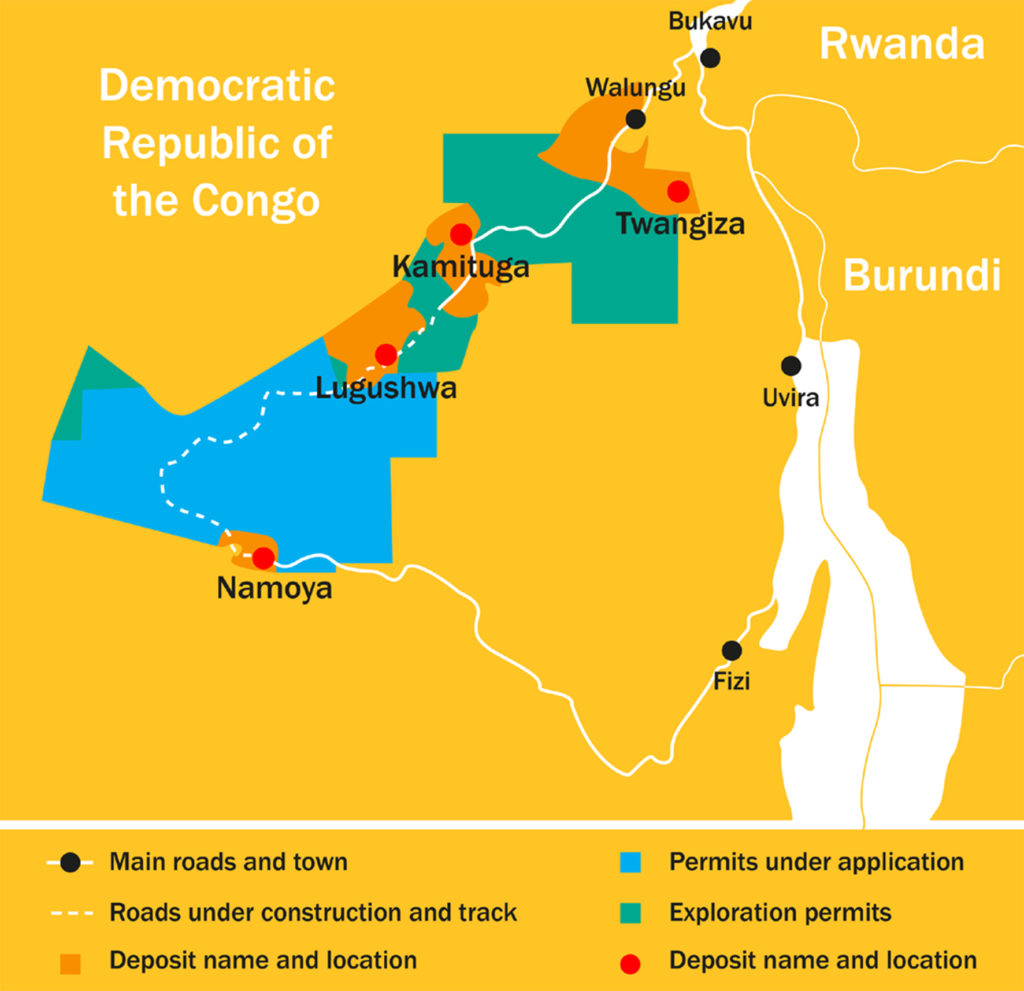

La réflexion autour de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), norme mondiale lancée en 2003, visant à promouvoir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles, a permis d’identifier en République Démocratique du Congo (RD Congo) trois secteurs extractifs. Le secteur minier, le secteur des hydrocarbures et le secteur du bois, bien que relevant tous de l’industrie extractive, ne connaissent pas des caractéristiques identiques. Dans les secteurs minier et forestier, l’exploitation se fait de manière industrielle et artisanale tandis que, dans le secteur des hydrocarbures, l’artisanat n’intervient qu’en aval, c’est-à-dire seulement à la vente de l’essence, du mazout ou du pétrole pour les lampes ou les réchauds. En raison de la complexité de l’extraction pétrolière et gazière, qui nécessite des machines permettant de descendre à de grandes profondeurs sous le sol ou l’eau, ce secteur ne connait pas d’exploitation artisanale.

Notre exposé se focalise plus spécialement sur le secteur minier. Notre objectif est d’aborder la question des conditions de travail dans les industries extractives et les exploitations artisanales minières. Ces conditions dépendent en fait de nombreux facteurs. Elles varient selon qu’il s’agisse d’une étape ou d’une autre dans la chaîne de l’exploitation et de la commercialisation. L’accès aux ressources, l’exploration, la construction d’une usine, l’exploitation, la transformation, le transport ou le commerce sont autant d’étapes pour lesquelles les conditions de travail peuvent évoluer.

Par ailleurs, ces conditions sont, dans une certaine mesure, fluctuantes selon qu’il s’agisse d’exploitation industrielle ou artisanale, mais également selon que le travail s’effectue dans le secteur formel ou informel, ou encore selon qu’il s’agisse du secteur étatique ou du secteur privé. C’est ce que nous tenterons de dépeindre dans notre exposé.

Les aspects essentiels concernant les conditions de travail

La consultation des textes légaux qui régissent les conditions de travail, tant au niveau national[1], qu’au niveau international[2], permet d’identifier les aspects essentiels relevant de cette question. Il en ressort qu’une multitude d’aspects doit être prise en compte lorsqu’on s’intéresse à la problématique des conditions de travail. Il s’agit notamment de l’accès au travail, de la description du poste ou la répartition des tâches, du temps de travail renvoyant à l’horaire et au congé, de l’outil de travail, de la sécurité, en ce compris les soins médicaux, de l’assurance et la retraite, de la formation (incluant également le recyclage). Il est ensuite nécessaire d’ajouter à cette liste la nature du contrat qui détermine la possibilité de faire carrière ou pas : le salaire tenant compte des besoins primaires et de la possibilité d’épargne, l’appréciation du travail impliquant l’évaluation, la sanction, l’avancée en grade, la protection des droits et la possibilité de recours à travers des syndicats ou d’autres mécanismes, etc. Cette liste est bien entendu non exhaustive.

Un autre aspect important à aborder est celui des employeurs. Comme nous nous intéressons au secteur minier, il est utile de comprendre quels sont les opérateurs, mis à part l’État, qui emploient des travailleurs et des travailleuses.

Un regard rapide sur le secteur minier de la RD Congo

L’exploitation minière du pays comprend deux secteurs : le secteur industriel et le secteur artisanal. Entre les deux, on trouve l’exploitation semi-industrielle ou la petite mine. C’est ici que se situent les propriétaires et exploitants des dragues et des motopompes par exemple.[3] À ce titre, on trouve donc deux grands blocs d’employeurs. D’une part, l’État, qui s’occupe de l’administration publique du secteur minier, et, d’autre part, les tenants des titres miniers, autrement appelés les exploitants miniers. Ceux-ci peuvent être, à leur tour, exploitants industriels ou artisanaux. Selon le Code minier révisé en 2018, les exploitants artisanaux doivent se regrouper en coopératives minières pour exercer leur exploitation dans des Zones d’exploitation minière artisanale (ZEA).

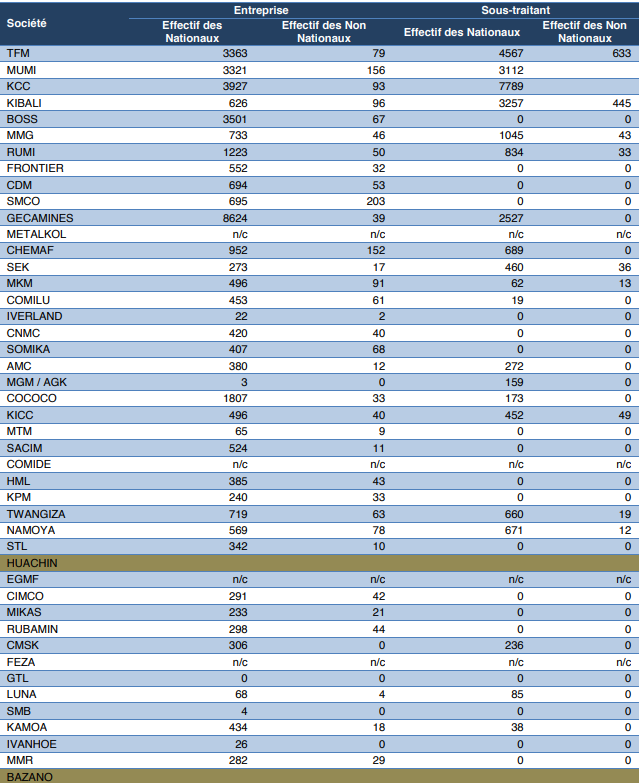

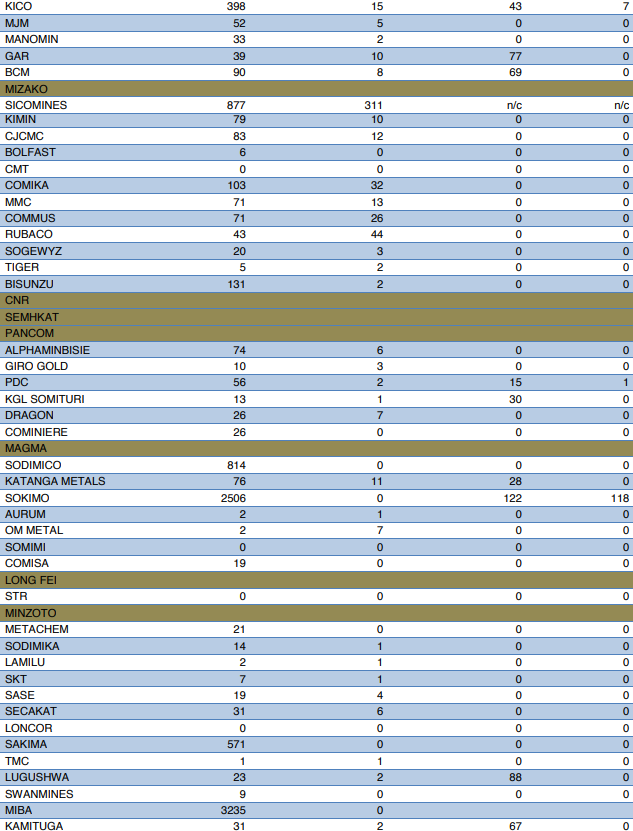

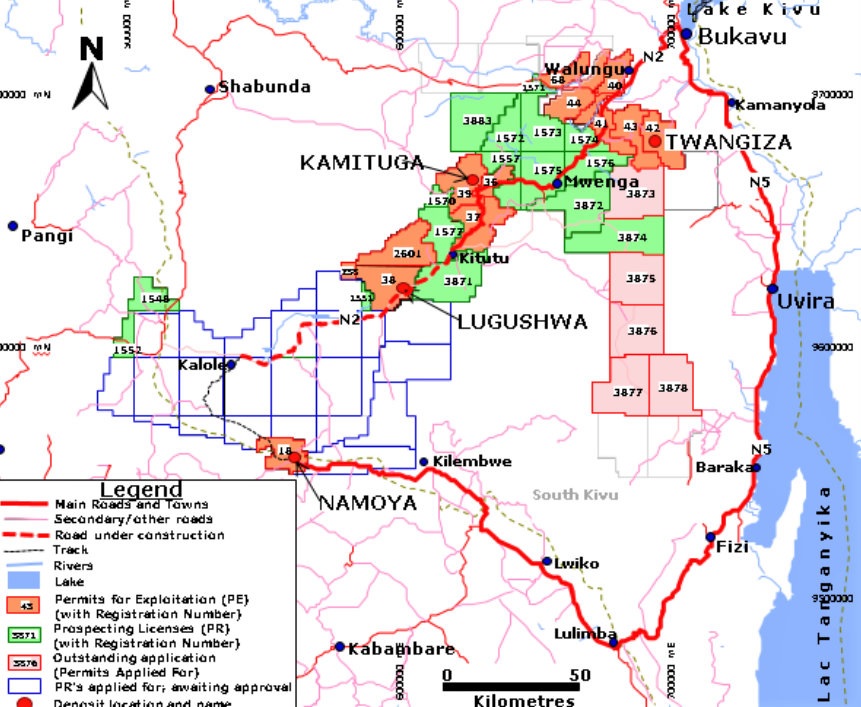

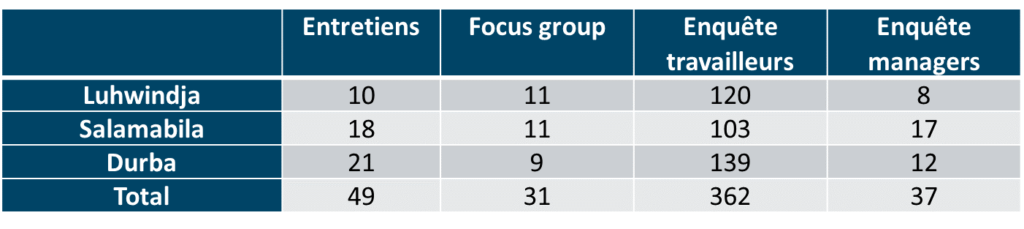

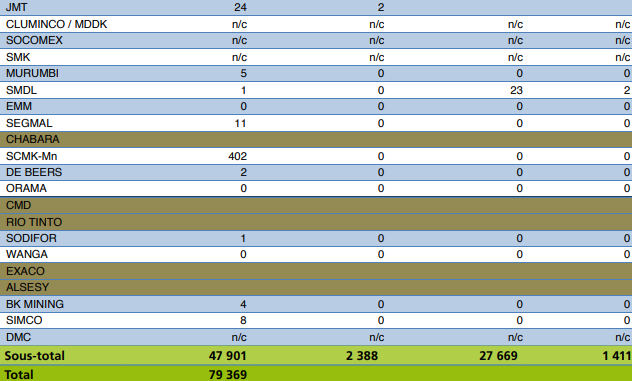

Les tenants des titres miniers sont répartis dans plusieurs catégories. Schématiquement, entre 2009 et 2016, comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre d’exploitants miniers et de concessions est en augmentation constante dans l’ensemble du pays. L’État n’a jamais délivré autant de permis de recherche, de permis d’exploitation, d’autorisations d’exploitation de carrière, etc.

| Évolution du nombre de titres miniers – Entités de traitement et coopératives | % accroissement | ||

| Titre /Désignation | 2009 | 2016 | Taux en % |

| PR (Permis de recherche) | 418 | 1 349 | 541,77 |

| PE (Permis d’exploitation) | 59 | 510 | 864,41 |

| PEPM (Permis d’exploitation de la petite mine) | 37 | 136 | 136,00 |

| PER (Permis d’exploitation des rejets) | 5 | 9 | 180,00 |

| ARPC (Autorisation de recherche des produits de carrières) | 126 | 135 | 35,00 |

| AEPC (Autorisation d’exploitation et carrières permanentes) | 38 | 237 | 37,00 |

| Entités de traitement | 30 | 89 | 296,67 |

| Coopératives minières | 7 | 587 | 8 385,71 |

Source : Ministère des Mines, Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM), Répertoire des opérateurs du secteur des mines et carrières. Édition 2016, Kinshasa, septembre 2017, p. 258.

En 2019, la Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM) dénombre 878 coopératives minières dans le pays, regroupant uniquement des exploitants artisanaux. Ce chiffre ne donne cependant qu’un aperçu lacunaire, car il est très difficile de connaitre le nombre exact de travailleurs et de travailleuses dans ces secteurs soumis à la formalisation. Pour obtenir une bonne estimation, on peut multiplier le nombre de coopératives par vingt ou trente, ce qui représente approximativement le nombre de personnes travaillant en moyenne dans chaque coopérative. On obtient alors une « fourchette » comprise entre 17 560 et 26 340 personnes. Cette estimation est elle-même toujours incomplète, car les travailleurs et travailleuses du secteur de l’extraction artisanale ne se retrouvent pas tous dans les coopératives.

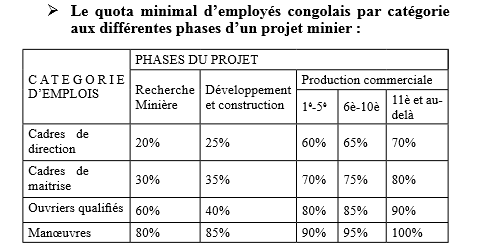

Selon la loi, les entreprises de l’industrie extractive doivent employer un certain nombre de personnes congolaises, et cela dans les différentes catégories d’emplois comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. Malheureusement, ces quotas ne sont actuellement pas respectés.

Comparaison des conditions de travail dans l’industrie et dans l’artisanat

Si elles ne sont pas parfaitement identiques dans les deux secteurs, on constate de manière générale que les conditions de travail ne sont pas idéales.

Accès au travail