François Welter (historien, CARHOP asbl)

Il y a tout juste un an, le CARHOP consacrait un premier numéro de sa revue Dynamiques à l’économie sociale. À l’époque, les différents contributeurs et contributrices mettaient en lumière des expériences de terrain, allant des modèles de coopératives tels qu’ils sont pensés à la charnière des 19e et 20e siècles jusqu’à des initiatives plus récentes. Déjà, une grille de lecture mettant en exergue des tensions qui animent le secteur de l’économie sociale permettait une analyse macroscopique de la multitude d’alternatives au capitalisme et au primat du profit. Elle sera aussi le point d’appui d’une réflexion qui amènera à la question suivante : quelles sont les convergences entre les différentes formes d’économie sociale ? Car, une approche intuitive présume d’une lame de fond qui, loin de se diluer depuis les puissantes coopératives fondées par le mouvement ouvrier, s’étend progressivement dans le champ économique. Un indice : le gouvernement wallon reconnait et subventionne l’action de l’économie sociale par le décret du 20 novembre 2008. Qu’un pouvoir public soutienne une autre forme d’économie que le modèle dominant n’a en effet rien d’anecdotique : ce phénomène montre la porosité de l’Etat à l’idée d’une autre économie, non plus axée sur le simple profit, mais sur les services et la construction de nouveaux droits. C’est d’autant plus vrai que, loin d’en faire une composante marginale, la Région wallonne pose l’économie sociale comme un moyen qui « permet d’amplifier la performance du modèle de développement socio-économique de l’ensemble de la Région wallonne et vise l’intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale et le développement durable »[1]. Si le législateur décide de bouger sur la question de l’économie, en reconnaissant et en finançant des alternatives au capitalisme, ou des moyens de le transformer de l’intérieur, c’est que celles-ci ont une vitalité sur le terrain et parviennent à se coaliser pour porter leur projet jusqu’à l’hémicycle parlementaire et à l’intégrer dans la législation. D’où cette question : comment le secteur de l’économie sociale parvient-il à « faire Mouvement » ou plutôt à « faire Mouvements » ?

|

Principes fondamentaux de l’économie sociale Au sens de l’article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale 1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ; 2° autonomie de gestion ; 3° processus de décision démocratique ; 4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus »[2]. |

La démarche pour construire ce numéro de Dynamiques est des plus empiriques. En quelque sorte, une bouteille à la mer est lancée auprès de contributeurs et contributrices, avec cette interpellation : Quel(s) mouvement(s) de fond a/ont porté l’économie sociale comme projet socioéconomique suffisamment fort, de telle sorte que des pouvoirs publics s’en saisissent et décident d’en faire une composante importante de l’économie ? Disons-le d’emblée : les réponses apportées concernent surtout la première partie de la question, à savoir l’identification des mouvements de fond qui portent l’économie sociale ; cependant, les interactions avec les pouvoirs publics ne sont jamais loin, tant il y a une volonté des mouvements sociaux à dialoguer avec le politique, afin de penser et de construire de nouveaux droits et de contribuer à la transformation de la société. En définitive, les contributions tentent d’apporter des éclairages à la question initiale, par des approches parfois très différentes.

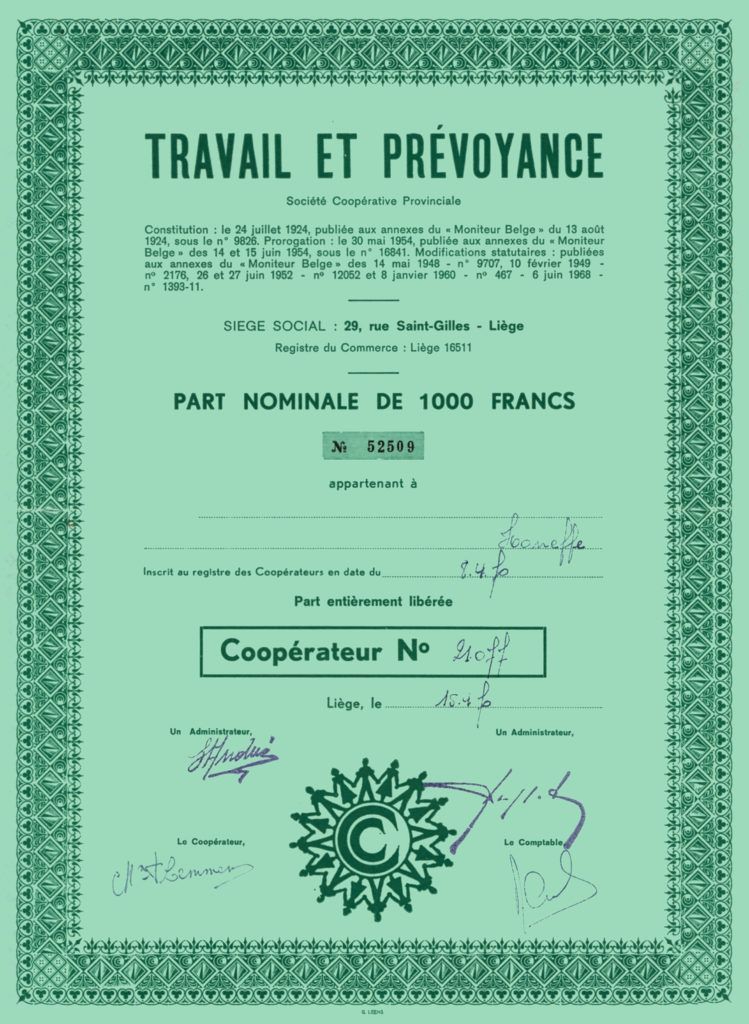

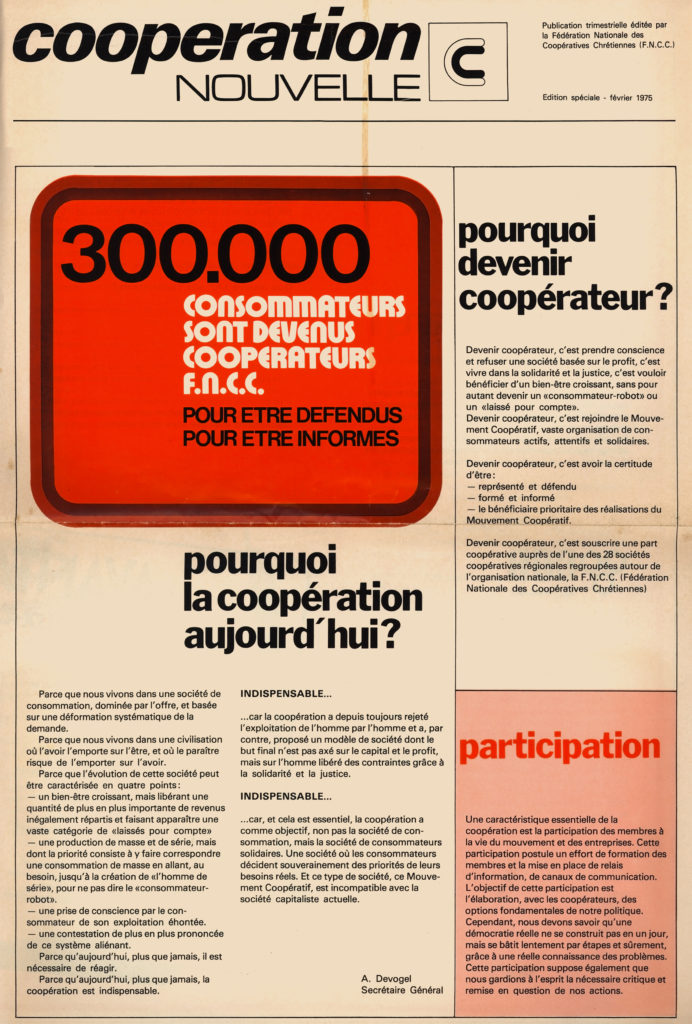

L’économie sociale est étroitement liée au mouvement ouvrier, porteur de revendications historiques de transformation de l’économie capitaliste, avec, en son sein, des méthodes et des objectifs très variables ; faut-il rappeler que les mouvements sociaux ne sont pas des blocs monolithiques et sont eux-mêmes traversés par la conflictualité à partir de laquelle ils essayent de construire du commun ? Or, les mouvements socialiste et chrétien vivent à la fois des histoires parallèles et qui s’articulent l’une avec l’autre, ce qui présage des alternatives économiques propres et des convergences de lutte. Il est aussi un fait que le mouvement ouvrier a une action fondatrice dans le déploiement de l’économie sociale, sous quelle que forme que ce soit. À cet égard, le pilier socialiste fait office de précurseur en la matière. C’est pourquoi, l’historien Julien Dohet (IHOES) retrace à grands traits en quoi les coopératives contribuent à l’émergence de nouveaux droits (participation des travailleurs au fonctionnement de l’entreprise), tout en délivrant une série de services à la classe ouvrière (encadrement, amélioration de l’alimentation, etc.) et en construisant une solide assise financière pour le mouvement. Sans baigner dans l’angélisme, l’auteur inscrit sa réflexion dans une pensée longue, de telle sorte qu’il en vient à souligner les périodes fastes et plus difficiles des coopératives socialistes, sans se départir de sa posture initiale : les « coopératives socialistes [sont] l’élément central du développement du socialisme belge ».

Par effet miroir, l’historien François Welter (CARHOP) retrace le développement de l’économie sociale au sein du mouvement ouvrier chrétien. Loin de porter le système des coopératives avec le même enthousiasme que les socialistes, le pilier chrétien manifeste une certaine réticence à son égard et privilégie d’autres formes alternatives à l’économie capitaliste (ex : patronages qui associent patrons et travailleurs) ; il y adhère plus tardivement, et notamment en réaction au déploiement et à la montée en puissance des organisations socialistes. Cela étant, il continue à édifier des modèles et des structures économiques qui lui sont propres. Ceux-ci nécessitent des développements à part entière, tantôt parce qu’ils sont essentiels dans la consolidation continue du Mouvement (l’assise financière, à l’instar de ce qui s’observe du côté socialiste), tantôt en raison de l’originalité de sa réponse aux enjeux socioéconomiques qui se posent. L’article est donc charpenté selon une approche globale sur le temps long et quatre autres contributions rédigées par Pierre Georis, sociologue et anciennement secrétaire général du MOC, viennent éclairer certains pans de l’histoire de l’économie sociale, au sein du mouvement ouvrier chrétien, par le biais d’organisations toutes particulières : la Fondation André Oleffe (FAO), le groupe ARCO, SYNECO et les Actions intégrées de développement (AID). Avec ces quatre entités, se perçoit significativement ce que le mouvement, et particulièrement le MOC, met en œuvre pour investir le champ de l’économie sociale, quelle qu’en soit les formes de structuration : le lecteur ou la lectrice passera ainsi de l’autogestion (FAO) à l’action d’économie sociale d’un groupe pleinement imbriqué dans le système économique dominant (ARCO), en passant par les enjeux de l’insertion socioprofessionnelle (AID) ou l’accompagnement sur le terrain à l’édification d’organisations du secteur de l’économie sociale (SYNECO). Les apports de Pierre Georis sont ceux d’un acteur de terrain durant plusieurs décennies : sans mettre de côté l’analyse, son regard est situé. C’est donc une plongée à l’intérieur de ces groupe, asbl et fondation que nous propose l’auteur.

Le grand avantage de « jeter une bouteille à la mer » est que nous ne savons pas par qui nous serons lus. À côté des cas issus des piliers traditionnels belges, notre appel à contribution a permis de faire émerger d’autres exemples, d’autres manières d’aborder l’économie sociale “en Mouvement(s)”. Deux propositions nous sont ainsi parvenues, différentes par leur nature. D’une part, Cécile Boss, chercheuse en sciences de l’éducation à l’Université de Genève, nous propose de montrer en quoi le mouvement coopératif percole dans des secteurs insoupçonnés tels que la pédagogie. Couvrant la période 1918-1930, elle intègre les parcours d’enseignant.e.s dans une réflexion plus large sur l’histoire du mouvement coopératif en Suisse romande au début du 20e siècle, et sur la manière dont le coopérativisme percole au sein du mouvement pédagogique. Grâce à son article, elle montre comment l’économie sociale se pense et se structure dans des contextes socioéconomiques et sociopolitiques différents des réalités belges.

D’autre part, Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises (SAW-B) nous propose une approche particulière du devenir de l’économie sociale. Selon une démarche empruntée à l’uchronie, c’est-à-dire la modification d’un évènement réel du passé ou actuel pour en imaginer les conséquences, Marian de Foy, animateur à SAW-B, plonge le lecteur et la lectrice dans un scénario où l’économie sociale devient le modèle dominant. À partir d’un cadre théorique documenté, de mouvements sociaux existants et d’une réflexion interne à son équipe, il construit son récit comme une interview fictive d’une militante du futur de l’économie sociale. De l’aveu de son auteur, cette contribution « est une invitation à réfléchir, à imaginer d’autres futurs possibles ». Pour l’historien.ne qui regarde cette approche avec curiosité et intérêt. Elle est, d’une part, un indicateur sur la façon dont l’économie sociale est pensée dans l’idéal par ses acteurs et actrices. D’autre part, elle est un appel à rédiger l’histoire d’un secteur économique qui met en prise des organisations faitières extérieures au mouvement ouvrier et des structures qui revendiquent leur absence d’appartenance aux piliers traditionnels – les pluralistes constituant eux-mêmes une composante philosophique qui compte désormais dans le paysage institutionnel.

Notes

[1] Décret relatif à l’économie sociale, 20 novembre 2008, https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2008/11/20/2008204798/2009/01/01, page consultée le 16 décembre 2023.

[2] Ibid.

Pour citer cet article

WELTER F., « Introduction au dossier : « faire Mouvement(s) » en économie sociale », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°22 : L’économie sociale en Mouvement(s), décembre 2023, mis en ligne le 20 décembre 2023, https://www.carhop.be/revuescarhop/