Catégorie : 19) Dynamiques n°20, décembre 2022 : L’économie sociale, de l’Économie populaire de Ciney à Médor

Edito

L’économie capitaliste nous montre tous les jours à quel point elle peut se montrer fragile et violente. Au nom de motivations financières, de logiques d’enrichissements, d’accaparement, elle fait basculer l’idée d’une économie au service des individus vers une exploitation du plus grand nombre pour quelques privilégié.e.s. En d’autres termes, l’individu comme simple outil d’un modèle économique, dont seule une minorité en tire une richesse et du bien-être. Face à ce mouvement de fond, l’économie sociale – sociale et solidaire diront certain.e.s – apparait comme une alternative qui replace l’humain au centre de l’économie. Elle est polymorphe et se décline donc dans divers secteurs d’activité ; elle est aussi un puissant levier de transformation sociale, suffisant en tout cas pour que les pouvoirs publics la considèrent et la soutiennent. Ce nouveau de Dynamiques vous propose de vous plonger dans quelques considérations théoriques, mais tellement ancrées dans le terrain, et historiques sur les formes et les champs de transformation de l’économie sociale.

Bonne lecture !

Introduction : l’économie sociale : une économie pour l’humain ?

François Welter (historien, CARHOP asbl)

Depuis son émergence à la fin du XVIIIe siècle[1], le capitalisme a montré sa fragilité, tant il semble facilement ébranlé, et sa violence, dès lors qu’il participe à l’exploitation des individus, contribue aux politiques d’accaparement des richesses menées par les Etats et des grandes entreprises, entretient, voire creuse, les inégalités socioéconomiques, politiques et culturelles. Ce modèle dominant qui, aux yeux d’acteurs et actrices politiques, d’employeurs, apparait comme la seule voie économique possible et valable est pourtant rapidement interrogé, remis en cause par le mouvement ouvrier ; et, principalement sous l’impulsion de celui-ci, des formes alternatives d’économie se déploient, d’abord en marge du modèle capitaliste, puis en occupant de plus en plus de place dans l’économie. Un mouvement qui se poursuit actuellement. L’économie sociale en est l’une d’elles. Son originalité ? Elle est « un mouvement social qui organise l’économie dans le but de la mettre au service des personnes. Cette organisation s’appuie sur un ensemble coordonné d’actions collectives dont la base est le groupement de personnes. Au contraire de l’économie capitaliste, l’[économie sociale et solidaire] considère que l’épanouissement, l’émancipation, la réalisation de chacun.e passe par la coopération et l’action collective plutôt que par la concurrence des actions individuelles[2]. Sa finalité émancipatrice trace un trait d’union avec l’éducation populaire.

Aujourd’hui, l’économie sociale est surtout connue du grand public par les organisations d’entreprises en coopératives. Le mouvement est toutefois plus large. D’après Jean-François Draperi, responsable du Cestes, le Centre d’économie sociale du Conservatoire national des arts et métiers, il intègre aussi le champ associatif[3]. Dans l’absolu, l’économie sociale couvre donc un champ d’activité conséquent, suffisamment en tout cas pour que la Wallonie la reconnaissance et légifère de manière à permettre à des initiatives d’économie sociale d’obtenir un agrément et, par-là, un subventionnement. Sont ainsi concernés des sociétés à finalité sociale, des asbl et des CPAS[4]. Sans parler d’un mouvement de fond qui ébranle l’économie capitaliste dans ses fondements, l’économie sociale ne cesse de prendre de l’ampleur, avec ses réussites et ses échecs. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce numéro de Dynamiques met en évidence quelques enjeux et tensions de l’économie sociale d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que deux exemples concrets d’économie sociale, qui témoignent de modèles économiques diversifiés et évolutifs.

Par son histoire longue de près de 150 ans, l’économie sociale connait des évolutions notables et est animée d’enjeux et de tensions qui fluctuent avec le temps. Le terme même « d’économie sociale » est à multiples facettes. Ainsi, alors que, en France, on parlera d’économie sociale et solidaire, symptomatique de deux réalités économiques à la fois liées, mais aussi différentes, cette distinction n’est pas un sujet particulier de préoccupation en Belgique francophone. Les secteurs d’activité couverts par l’économie sociale sont également très diversifiés, entre le marchand, le non marchand, les organisations relevant du secteur privé et les acteurs publics. Les exemples d’une économie sociale pluridimensionnelle ne manquent pas. Dans ce cadre-là, il apparait nécessaire de baliser ce qu’est l’économie sociale, ce qu’elle recouvre dans ses principes, son organisation, son fonctionnement. Sa complexité nécessite un regard aiguisé. C’est pourquoi, son analyse est confiée à l’ancien secrétaire général du MOC et sociologue, Pierre Georis. Le lecteur et la lectrice se rendront rapidement compte que cette contribution est une étude critique d’un acteur de terrain, qui a été en prise directe avec les enjeux et les tensions de l’économie sociale.

Du fait que le mouvement ouvrier soit le principal – sinon l’unique – initiateur de l’économie sociale, ce numéro de Dynamiques ne peut faire l’économie d’un regard rétrospectif sur la longue durée. Un panorama complet aurait mérité une approche croisée des pratiques d’économie sociale émanant du mouvement ouvrier socialiste et du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, tant les approches tantôt divergent, tantôt convergent. Cependant, une telle ambition ne peut se concrétiser dans un article de quelques pages. Une analyse globale et suffisamment nuancée de l’action du mouvement ouvrier chrétien au niveau de l’économie sociale est elle-même complexe. La bibliographie est foisonnante et témoigne là encore d’une diversité des formes d’économie sociale dans le pilier chrétien. Le choix a donc été fait de retracer à grands traits l’histoire de l’Economie populaire de Ciney (EPC). Rédigé par Renée Dresse et Catherine Pinon, cet article met en lumière le positionnement tout à fait particulier de l’économie sociale dans le monde chrétien, le déploiement de celle-ci et sa diversification. De coopérative de consommation dont les ventes concernent essentiellement l’alimentation, des vêtements ou des combustibles, l’EPC s’élargit au secteur pharmaceutique. Sans cesse au cours de son histoire, elle devra articuler les enjeux de son expansion, de sa rentabilité, de l’accessibilité de ses produits à ses premiers publics (les populations ouvrières et populaires) et de la concurrence d’autres acteurs de l’économie.

Aujourd’hui, l’économie sociale n’est plus l’apanage du mouvement ouvrier. D’autres opérateurs se sont appropriés ce modèle alternatif à l’économie capitaliste et le remodèlent selon d’autres logiques que celles qui ont animé les piliers chrétiens et socialistes. Ils sont foisonnants : le magazine Médor en est un des résultats. Partant du témoignage de Laurence Jenard, la Fakira de Médor comme elle aime se nommer, Josiane Jacoby dresse un portrait d’un magazine qui, il n’y a pas dix ans, nait d’une initiative citoyenne et dont la volonté est de lutter contre la précarisation de l’information et des conditions de travail des journalistes. Un journal d’investigation donc qui propose un journalisme de qualité et qui se distingue d’un paysage médiatique contrôlé par quelques acteurs privés majeurs. Face aux dynamiques capitalistes des grands groupes, Médor oppose des principes fondamentaux tels que les services aux membres de sa coopérative, un processus décisionnel démocratique comme par exemple le principe qu’une personne égale une voix, l’autonomie de gestion par rapport à ces grands groupes et la primauté de l’humain sur l’économie. Enfin, cette coopérative à finalité sociale entend oeuvrer à une transformation sociale. Médor est animé par des valeurs fortes telles que l’éthique, la liberté de la presse, la solidarité,… Valeurs que le trimestriel déclinent au quotidien.

Notes

[1] À ce propos, voir : Questions d’histoire sociale, Bruxelles, CARHOP-FEC, 2005.

[2] « Entretien avec Jean-François Draperi. Le projet de l’économie sociale et solidaire : fonder une économie capitaliste », Mouvements, n° 81, 2015/1, sect. 2, https://www.cairn.info/revue-mouvements-2015-1-page-38.htm, page consultée le 7 décembre 2022.

[3] Ibid., sect. 5, page consultée le 7 décembre 2022.

[4] WALLONIE. DIRECTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE, Agrément en tant qu’Initiative d’économie sociale, s.d., https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementES.html, page consultée le 7 décembre 2022.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

WELTER F., « Introduction : l’économie sociale : une économie pour l’humain ? », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°20 : L’économie sociale, de l’Économie populaire de Ciney à Médor, décembre 2022, mis en ligne le 16 décembre 2022. www.carhop.be/revuescarhop

L’ÉCONOMIE SOCIALE, une définition

Pierre Georis (Sociologue, ancien secrétaire général du MOC)

Cet article cherche à présenter la notion « économie sociale », en relation avec quelques voisines, en particulier « non-marchand » et à donner un aperçu des tensions qui traversent le domaine. L’approche est principalement sociologique, en ceci qu’on définit un champ et qu’on le présente comme « champ de tensions ».

LE CHAMP DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Pour “lire” correctement les questions posées à l’économie sociale – son histoire et son actualité, en particulier belge francophone – il faut en passer par une séquence de conceptualisation. Cela impose d’ouvrir deux « portes » successivement : celle de l’économie sociale (le tiers secteur, l’économie solidaire) d’une part ; celle du non-marchand (le non profit, le profit social) d’autre part, avant de proposer une grille de synthèse qui positionne les éléments les uns par rapport aux autres.

Économie sociale

Le vocable « économie sociale » nomme un phénomène qui plonge ses racines dans une histoire longue : il existait déjà des corporations et des fonds de secours dans l’Égypte des pharaons.[1] Au 19e siècle et au début du 20e, de multiples initiatives coopératives et mutuellistes se sont développées relevant des périmètres des mouvements ouvriers socialistes et chrétiens. L’idéologie libérale n’était pas pour autant « contraire » dès lors qu’elle récusait toute ingérence de l’État et insistait sur le principe du « self-help » (l’auto-assistance).[2]

Aujourd’hui, il y a deux approches différentes pour définir le sujet voire une troisième, qui combine les deux précédentes : c’est assez largement celle adoptée par les acteurs belges du domaine.[3]

La première approche consiste à relever les formes juridiques et institutionnelles pertinentes, en l’occurrence :

- Les coopératives (qui ont d’abord été de production, puis ont investi la distribution et les services) ;

- Les sociétés mutuellistes (dont le point de départ était la rencontre des enjeux de secours mutuels. En Belgique, on les connaît bien dans le secteur de la santé et comme actrices de la gestion de la sécurité sociale. Ailleurs, la formule peut concerner d’autres domaines – en France par exemple, « mutuelle » est souvent synonyme de « compagnie d’assurances ») ;

- Les associations et fondations[4] (qui unissent des personnes libres autour de projets sans finalité première de profit).

Notons qu’il existe des synonymes pour nommer la même réalité associative : ONG (organisations non gouvernementales), organisations volontaires, et leur variante anglophone : non profit organisations.

La seconde approche est dite normative, caractérisant les principes que les structures ont en commun :

- La finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit (une entreprise d’économie sociale n’est pas un outil de maximisation financière de l’apport en capital) ;

- L’autonomie de gestion (qui distingue l’économie sociale d’une production ou d’un service organisé par l’État) ;

- Le processus de décision démocratique (« une personne = une voix » plutôt que « une action = une voix ») ; principe de plus en plus fréquemment complété d’une ambition additionnelle : « et participatif » (élargissement de la démocratie aux travailleurs de l’organisme même s’ils sont non membres ou non coopérateurs) ;

- La primauté donnée aux personnes et au travail sur le capital dans la répartition des revenus (choix d’offrir des ristournes aux usagers ou d’affecter les bénéfices à des fins sociales ; s’il y a rémunération du capital, ce sera de manière limitée).

Le choix des acteurs belges francophones de « mixer » les deux approches, pour en constituer une troisième[5], présente l’avantage de sortir du champ « les fausses ASBL » (ou « les fausses coopératives »), par exemple un café ASBL qui organise le deal de drogues (la vraie finalité est le profit) ou la milice d’extrême-droite qui aurait statut d’association (on sort du champ de la démocratie). Pour autant, la définition laisse de la marge pour des interprétations (par exemple sur la signification du fonctionnement démocratique d’une entreprise)[6].

Quelques chiffres

L’Observatoire de l’économie sociale chiffre l’importance actuelle du secteur en Wallonie (y compris y compris les cantons de l’est et à Bruxelles (chiffres au 31 décembre 2020) : 11 221 entreprises employeuses, qui fournissent 247 472 emplois, soit 12,3 % de l’emploi total (dont 14 744 emplois nets créés depuis 2016, soit une croissance de +6 %).[7] Du point de vue du statut juridique, les ASBL se taillent la part du lion : elles sont 10 621. Trois secteurs représentent à eux seuls près de 70 % des entreprises. Il s’agit tout d’abord du secteur qualifié de « Autres activités de services » (28 %) comprenant un grand nombre de sous-catégories comme les associations de représentation (type syndicats), les associations de jeunesse ou encore les associations religieuses et philosophiques. Suivent alors les secteurs de la « santé humaine et action sociale » (24 %) et des « arts, spectacles et activités récréatives » (16 %).

Une sérieuse difficulté rencontrée par les acteurs wallons et bruxellois depuis les années 1990 est la tendance des pouvoirs publics et d’une partie de l’opinion publique à circonscrire le but de l’économie sociale à la seule insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi : conceptuellement, l’ambition de l’économie sociale est sensiblement plus élevée, dont la finalité utopique est de concerner la société tout entière ! La notion « économie sociale d’insertion » s’est incrustée, globalement soutenue par les gouvernements régionaux, mais il convient de ne pas manipuler la synecdoque (la figure de style qui consiste à prendre la partie pour le tout).[8]

À l’international, on utilise l’expression de « tiers secteur » : pour les non francophones, la notion est plus compréhensible que la traduction littérale de « économie sociale », tout en permettant d’appréhender qu’on réfère à un espace qui n’est ni le marché lucratif, ni l’État.

Enregistrons encore que l’approche présentée ici est occidentalo-centrée : on ne sait pas en faire un « copier – coller » valide sous toutes les latitudes : les principes identifiés existent et sont également mis en pratique dans le « Sud » mais y relèvent généralement du large secteur dit « informel », faute de structure juridique ad hoc institutionnellement organisée.

| Et l’économie solidaire ? À vrai dire, la notion n’est pas stabilisée, même dans l’espace simplement francophone. La France a réglé le problème en parlant systématiquement de « l’économie sociale et solidaire », « solidaire » ayant vocation à résumer les 4 principes fondateurs. En Belgique, lorsqu’on parle de « l’économie solidaire », on vise plus largement l’économie sociale étendue à un large informel (car la notion recouvre diverses activités qui ont à voir avec l’économie, mais se jouent en dehors de toute structure juridique : l’aide dans le cadre familial, épauler un voisin dans son déménagement, faire une course pour une personne âgée, organiser un groupe d’achat, cultiver ses légumes dans un potager collectif,…), ou des projets qui ne sont pas particulièrement de production ou de distribution mais qui organisent néanmoins des solidarités (une monnaie locale, un système d’échange local de services entre citoyen·nes).[9] |

De manière générale, la définition positionne l’économie sociale pour une part dans le marchand, pour une autre part dans le non-marchand : c’est un facteur de possible confusion à laquelle on n’échappe qu’à la condition de clarifier ce volet spécifique.

Non-marchand

Une notion qui comprend « non » se donne une définition d’abord « en creux » : « est non-marchand tout ce qui n’est pas marchand ».[10]

En effet, « marchand » peut référer à :

- Une caractéristique technique : toute activité qui passe par le marché pour faire en sorte que le coût de production soit couvert par un prix. En creux : le non-marchand a recours à d’autres types de ressources que la vente (c’est-à-dire : des cotisations, des dons privés, des subventions publiques).

- La finalité lucrative : il s’agit de maximiser l’excédent en vue de rémunérer le capital. En creux : le non-marchand est non lucratif.

- Des catégories d’activités. Ici, ce sont les activités non-marchandes qui définissent le marchand en creux ! Sont non-marchands les biens collectifs assumés par l’État (la défense, la sécurité, la recherche fondamentale…) ou conjointement par l’État et le secteur privé associatif (éducation, santé, culture, aide sociale…). Une difficulté de ce type d’approche est que le périmètre du non-marchand ainsi défini bouge tout le temps, en fonction des engagements ou désengagements de l’État dans certains secteurs.

Le fait est qu’il existe énormément de situations hybrides, qui mêlent ressources marchandes et non-marchandes (en particulier des subventions publiques)[11] : comment classe-t-on de telles situations ? Il n’y a pas de consensus sur la réponse à donner, ce qui complique les débats.

- Les scientifiques[12] s’accordent sur : secteur privé et public chaque fois qu’il y a combinaison

– de but non lucratif

– de ressources non-marchandes ou mixtes ; - La comptabilité nationale quant à elle resserre la condition lorsqu’il y a ressources mixtes : est non-marchande l’activité dont le produit des ventes ne permet pas de couvrir au moins 50% des coûts de production. Ce critère est repris dans les législations régionales wallonne et bruxelloise. C’est à partir de lui qu’on va distinguer des situations assez proches – les entreprises d’insertion sont dans le marchand et ont l’autorisation d’un chiffre d’affaires illimité ; les entreprises de formation par le travail relèvent du non-marchand dans la mesure où 50 % de leurs ressources ne sont pas procurées via leur chiffre d’affaires économiques (si elles franchissent cette frontière, elles basculent dans l’entreprise d’insertion et doivent s’adapter à des conditions sensiblement différentes pour leur fonctionnement, leur agrément et leurs subventions publiques) ;

- L’UNISOC, la fédération patronale représentative du non-marchand belge (en particulier pour la concertation interprofessionnelle fédérale) ne parle qu’au nom du seul secteur non-marchand privé. Ce faisant, elle est en phase avec l’approche anglo-saxonne des « non profit organisations ». Le risque de synecdoque est à nouveau présent,car le non-marchand comprend aussi un vaste pan étatique ! Ceci écrit, il n’est évidemment pas illogique qu’une fédération circonscrive son expression à celle pour laquelle ses membres la mandatent.

Depuis le tournant du 21e siècle, pour des raisons d’image et de communication, les acteurs du « non-marchand/non profit » tendent à faire évoluer la notion vers « profit social ». Il s’agit principalement de « positiver » le sujet. Ainsi, significativement, la structure représentative des employeurs du non-marchand francophone et germanophone a-t-elle fait évoluer sa dénomination de « Union francophone des entreprises du non-marchand » (UFENM) à « Union des entreprises à profit social » (UNIPSO). L’UNISOC déjà citée réfère elle-aussi à une représentation des « entreprises à profit social » (au niveau fédéral cette fois).

-

-

- Positionnement des champs les uns par rapport aux autres

-

En définitive, il existe un champ englobant : le non-lucratif (par opposition au lucratif), qui concerne le secteur privé tout autant que l’étatique d’une part, qui peut être marchand autant que non-marchand d’autre part. Cela autorise une représentation en un tableau à double entrée.[13]

|

|

Secteur privé |

État |

|

Marchand |

ES |

SIG |

|

Non-marchand |

ES/NM/SIG |

NM/SIG |

« Économie sociale » (ES) et « non-marchand » (NM) sont des sous-ensembles du champ non-lucratif, qui à eux deux ne suffisent pas à couvrir l’entièreté du champ et ne se superposent pas complètement tout en comportant néanmoins un espace d’intersection !

- L’économie sociale occupe tout l’espace du secteur privé non lucratif (qu’il soit marchand ou non-marchand).

- Le non-marchand occupe tout l’espace des activités à but non lucratif mobilisant des ressources exclusivement non-marchandes ou des ressources hybridant marchand et non-marchand (que ce soit organisé par l’État ou le secteur privé).

- L’économie sociale non-marchande constitue l’espace d’intersection entre les deux réalités.

- Les activités étatiques marchandes non lucratives ne relèvent quant à elles ni de l’économie sociale ni du non-marchand.

- Dans trois cases, on a ajouté l’acronyme (SIG) comme « service d’intérêt général ». Il s’agit d’un vocabulaire européen pour désigner des services considérés par les autorités publiques des pays membres de l’Union Européenne (UE) comme étant d’intérêt général et faisant par conséquent l’objet d’obligations de services publics spécifiques. Ils peuvent être fournis par l’État ou par le secteur privé. SIG s’applique dès lors aux deux cases « État » et à la case « non-marchand du secteur privé » dans la mesure où celui-ci peut bénéficier de subventions publiques.[14]

UN CHAMP TRAVERSÉ DE TENSIONS

Notre approche conceptuelle permet d’emblée de repérer certaines des tensions qui traversent l’économie sociale : les sorts respectifs à faire aux initiatives marchandes et non-marchandes d’une part ; la gestion du principe démocratique d’autre part. Il en est encore d’autres, qu’on commentera sommairement, et sans intention d’exhaustivité.

Les sorts respectifs à faire aux initiatives marchandes et non-marchandes

De manière générale, les gouvernements soutiennent le non-marchand autant que le marchand ; la question n’est pas celle de la présence/absence de soutien « en soi » (même si les acteurs de terrain ont toujours à commenter la hauteur et les conditions du soutien).

Lorsqu’il s’agit d’économie sociale cependant, une tension se manifeste autour de la priorité souvent affirmée de soutien à la dimension marchande des activités, compréhensible dans un objectif principal de mise au travail de personnes éloignées de l’emploi. À vrai dire, il n’y a rien d’illégitime là-dedans, mais notons quand même une tension entre acteurs autour de visions différentes d’une part de l’économie, d’autre part de l’organisation concrète du soutien.

- Certains acteurs évoquent que « le non marchand coûte cher » et ne peut être financé que parce qu’il y a, en amont, une richesse produite par les secteurs marchands ; la relation ne serait qu’à sens unique : le marchand financerait le non marchand par redistribution d’une partie de la richesse que lui seul produirait. Dérivée de ce raisonnement : lorsque la crise atteint le « secteur producteur de richesse », il conviendrait de moins redistribuer vers le non marchand. Tout le monde n’est pas d’accord avec cette approche : dans une conception systémique de la macro-économie, les choses sont plus subtiles, plus imbriquées : sans le non-lucratif, le marchand serait plus pauvre et la société aussi !. Par leurs nombreux achats de fournitures, et par les emplois créés, les entreprises non-marchandes constituent un formidable débouché pour les secteurs marchands. Il est donc possible de retourner l’affirmation : sans le non-lucratif, le marchand serait plus pauvre et la société aussi. A fortiori si on ne limite pas la « richesse » à ses aspects « sonnants et trébuchants » mais qu’on l’élargit au « profit social et culturel ». C’est donc moins le fait que l’économie sociale marchande soit soutenue qui est constitutif de la tension que le sous-jacent théorique qui, dans les esprits d’une partie des interlocuteurs, justifie ce soutien, en ceci qu’il pourrait avoir comme conséquence ultime la délégitimation du soutien au non-marchand.

- Les conditions concrètes du soutien sont également constitutives de la tension, relevant d’une sorte de « hors-sol» Il manque d’emplois ? « N’y a qu’à » en créer. On veut en créer pour des personnes « défavorisées » ou « gravement défavorisées » ? Pas de problème : le gouvernement va aider l’entreprise avec une aide unique ne couvrant que partiellement la charge, un peu comme si chaque situation « public cible » était identique, chaque problème étant d’autant plus facilement réglable qu’un emploi de travailleur social dans l’entreprise sera également financé au prorata du nombre de personnes « groupe cible » (ceci écrit, pour bénéficier d’un forfait permettant d’engager un travailleur social temps plein en début de carrière, il faut employer rien de moins que 26 personnes du groupe cible ! C’est déjà une fameuse entreprise !). Une condition « simple » pour bénéficier de tout cela : Il faut qu’au bout de quatre années après l’obtention de l’agrément, 50 % de l’effectif employé soit constitué de personnes issues du « groupe cible ».[15] Qui peut croire que l’économie concrète d’une entreprise permette un résultat aussi automatiquement linéaire ? S’il y a des réussites, il y a aussi des déceptions ![16]

- L’option préférentielle de la Région pour le marchand s’observe également en matière de soutien aux agences-conseil en économie sociale (qui doivent montrer que leurs activités d’accompagnement concernent à plus de 50% des entreprises marchandes).

Une tension additionnelle à celle qu’on vient de développer possède une grande proximité avec celle-ci : on voit bien que nombre d’entreprises d’économie sociale, en particulier celles d’insertion, sont tiraillées entre l’objectif social qu’elles se fixent et celui d’atteindre au moins l’équilibre économique. L’enjeu, tout simplement de survie, n’autorise pas n’importe quelle tolérance à l’égard de faiblesses individuelles, n’importe quel élargissement de l’accueil de publics difficiles. « Vous êtes obsédés par la rentabilité », accuseront les uns ; « Nous cherchons à préserver l’emploi de tous, et d’abord des vôtres », rétorqueront les autres.

La gestion de la question démocratique

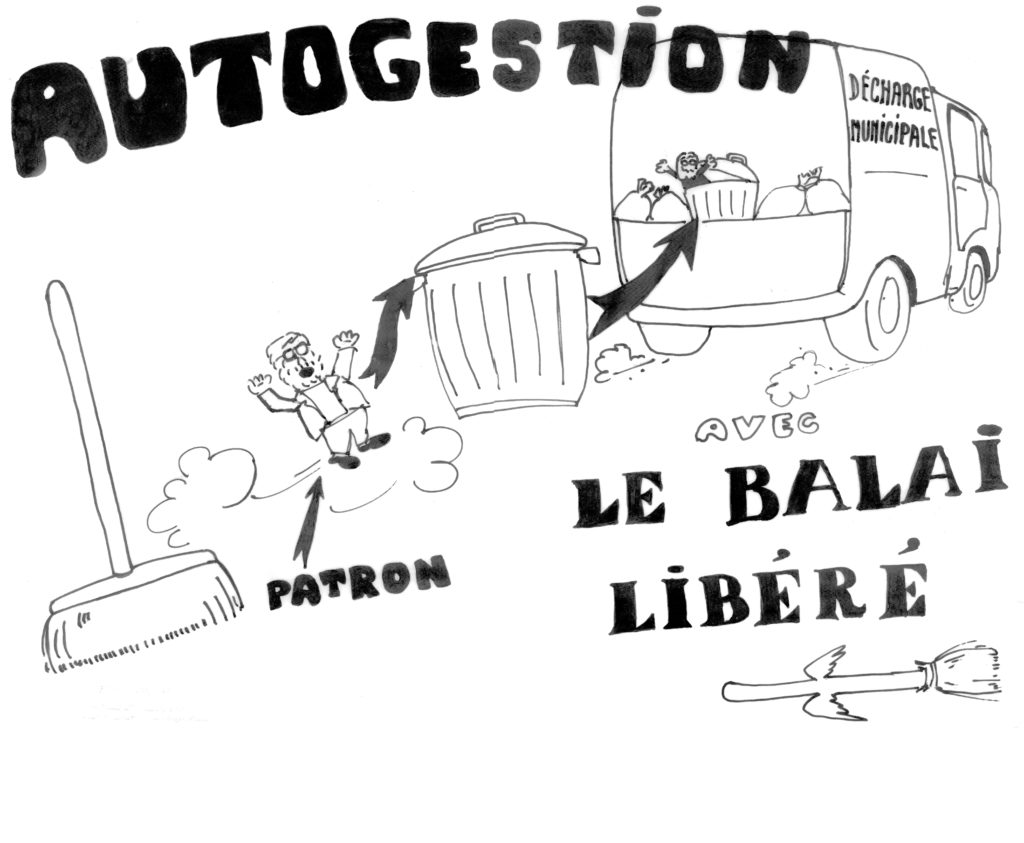

« Une personne = une voix » est une équation sensiblement plus démocratique que « une action = une voix ». Mais, à la lettre, ça ne vise que la décision en assemblée générale des membres ou des coopérateurs. L’ambition démocratique peut déborder ce cercle, également au nom de la primauté donnée au travail. Bien qu’elles ne soient pas « par essence » limitées à l’économie sociale, c’est pourtant logiquement dans ce champ qu’on trouvera préférentiellement les expériences autogestionnaires.

Une certaine confusion peut exister avec la notion d’autoproduction. Celle-ci est parfois le débouché d’un conflit social d’entreprise : une faillite est déclarée, le patron s’en va, un conflit se développe pour la défense de l’emploi, parfois avec une occupation (on contrôle l’outil, on évite son démantèlement et on l’entretient ; on garde les stocks) et parfois aussi avec continuation de la production dans l’espoir de faciliter l’intérêt d’un repreneur, tout en permettant une continuation au moins temporaire de l’emploi. Si on limite la notion à « produire sans patron », cette phase (l’autoproduction) a à voir avec l’autogestion. Mais dès qu’une solution est trouvée (si elle est trouvée), on peut fort bien en revenir au schéma classique de management. Il est par ailleurs quelques fois arrivé que les conditions institutionnelles, politiques et économiques ont permis au collectif des travailleurs (au vrai, dans des cas très significatifs, surtout des travailleuses ) de créer une société reprenant l’activité[18]. Rien ne dit qu’alors le destin soit de persévérer dans l’autogestion : on peut imaginer au fil du temps l’engagement de travailleurs et travailleuses non coopérateurs et/ou l’installation d’une ligne hiérarchique classique.[19]

Ce n’est pas sans tensions parfois très lourdes, ou prises du pouvoir réel par l’un ou l’autre leader.[21] Une entreprise autogérée n’est pas à l’abri de nécessités de restructuration, ni de licenciements, pas moins d’éventuelles situations de harcèlement : le clivage patron/travailleur étant réputé ne pas y exister, le positionnement des syndicats y est tout au moins paradoxal[22].

Le fait est que l’autogestion n’est pas très bien vue par les partenaires sociaux : la démocratie économique a représenté une réelle avancée dans le sens d’un « plus de démocratie » ; mais celle-ci s’appuie sur la gestion d’une conflictualité entre des employeurs et des travailleurs, par le biais d’informations, de concertations, de négociations entre interlocuteurs ou partenaires sociaux.[23] Que faire avec une structure « sans patron » ou dans laquelle « tout le monde est un peu le patron » ? Qui représente les travailleurs d’une entreprise autogérée ? La Fédération des entreprises de Belgique parce qu’il n’y a que des patrons ? Le syndicat parce qu’il n’y a que des travailleurs ? La réponse est : personne, car personne ne sait que faire avec ces entreprises qui sortent des codes. Il en résulte que leurs spécificités ne sont jamais prises en compte dans les négociations de commissions paritaires sectorielles par exemple. Les entreprises concernées s’en plaignent amèrement… dans le désert.

D’autres tensions encore

Un « paquet » de tensions a à voir avec le classique clivage institué/instituant. Dans un cadre de ressources limitées, qu’il s’agisse de subventions publiques ou de marchés solvables, par définition l’institué les capte déjà, et ça ne laisse pas beaucoup d’opportunités aux nouveautés (l’instituant). Si une enveloppe budgétaire est entièrement consommée et pas améliorée, un nouveau n’y accède qu’à la condition qu’un ancien en sorte ! Qui peut croire que cela se joue dans la pure sérénité ? Identiquement, se trouver un client pour soi, ce sera un client que l’autre n’aura pas. D’autre part, ceux qui sont en scène depuis longtemps ont souvent eu l’occasion de grossir. Même s’il n’y a pas superposition automatique, institué/instituant peut souvent être vu comme un clivage gros/petits. Enfin, se surajoute la question des piliers.

| « …ces ensembles d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Les réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique. De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyenneset/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visentla cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…) »[24]. Piliers socialistes et chrétiens sont présents dans le champ de l’économie sociale depuis plus d’un siècle. Même si toutes les initiatives n’ont pas survécu, nombre d’entre elles subsistent, parfois avec bonheur, toujours labellisées de leur pilier. À nouveau, institué/instituant peut prendre la forme d’un clivage piliers/indépendance (ou pluralisme). |

Les petits indépendants instituants, bloqués dans leur développement faute de moyens accessibles vont facilement déployer une rhétorique agressive à l’encontre d’un adversaire « gros institué pilarisé », alors que les deux ont à se mobiliser contre l’adversaire commun que, pour faire bref, on nommera « le lucratif capitaliste ». En tout état de cause, on incitera le lecteur à sortir de la caricature : une structure qui survit pendant des décennies est aussi celle qui reste à l’écoute de son environnement, sa base, ses clients ; en quelque sorte, un institué qui est en mesure, aux moments clés de sa trajectoire, de redevenir instituant, pour lui-même autant que pour les autres.

La Belgique a une grande tradition de concertation à tous les étages, y compris sectoriels : les tensions autour du « paquet » institué/instituant, gros/petits, piliers/indépendants trouvent un espace de dialogue et d’échanges intra francophones dans la structure ConcertES[25] qui regroupe une série de fédérations et d’acteurs de toutes provenances. C’est un facteur d’atténuation des tensions – expliquées, nommées, traitées – autant que de meilleure cohésion. Le fait que ConcertES soit reconnu comme interlocuteur sectoriel par les gouvernements fédéral et régionaux est vraisemblablement un incitant à l’adhésion !

On terminera ce panorama certainement non exhaustif des tensions en évoquant celle qui se noue entre les professionnel.le.s d’une part, les bénévoles militant.e.s d’autre part. Par définition, l’économie sociale attire des militant.e.s. Ceux-ci peuvent investir dans un projet à titre strictement bénévole. C’est précieux mais comporte une faiblesse substantielle : au moindre conflit, à la moindre divergence, au moindre désaccord, le bénévole peut quitter sans demander son reste ! Si la fonction exercée est stratégique ou essentielle, les difficultés peuvent être importantes. Pour gérer ce risque, le « volontariat » s’intercale entre le bénévole pur (qui fait ce qu’il veut quand il veut, et pour rien) et le professionnel (qui fait ce qu’on lui dit de faire contre rémunération) : le volontaire doit recevoir une série d’informations sur l’organisation au profit de laquelle il preste et sur son statut propre (le remboursement des frais qu’il engage, les assurances qui le couvrent) ; il n’est pas interdit (mais pas obligé non plus) de préciser ce qu’on attend de lui (il est, par exemple, fort recommandé d’être explicite quant au devoir de confidentialité auquel on peut être tenu dans certaines fonctions) ; il arrive que cela débouche sur un document écrit formel, qui n’est pas un « contrat » à proprement parler mais qui a quelque chose à voir avec une forme de « professionnalisation du bénévolat ».[26]

Cependant, si l’activité se développe et permet la création d’emplois, un bénévole ou volontaire peut, le cas échéant, devenir un professionnel. Comment évolue-t-on dès lors qu’on est payé pour une fonction qui fait sens pour soi ? On considère qu’on doit rester militant pour une part et on offre des heures gratuites au-delà de son horaire officiel (ce faisant, on organise une saine équivalence avec les militant.e.s bénévoles qui, quant à eux prestent sans rémunération) ? Ou on fait ses heures, sans plus et on récupère strictement tous les débordements horaires (une tension évidente se créera avec les bénévoles) ? Le plus souvent, le syndicat, au nom de la protection du travailleur, encouragera l’attitude « je ne fais rien de plus que ce qu’il y a dans le contrat » et stigmatisera l’autre posture comme relevant de « l’auto-exploitation ». Il n’est pourtant pas certain que le monde idéal soit sans bénévole, mais soit.

Ajoutons, pour être complet, qu’on peut aussi fort bien être recruté.e comme salarié.e dans l’économie sociale sans adhésion militante particulière : on était à la recherche d’un job, on l’a trouvé et voilà tout. Une fois encore : rien d’illégitime à cela mais tensions à nouveau à prévoir avec les professionnel.le.s militant.e.s qui s’auto-exploitent tout autant qu’avec les bénévoles (« Par quelle folie est-ce que je consacre autant de temps gratuit pour une œuvre qui offre de l’emploi à des personnes aussi peu investies dans le projet ? »). Il est notoirement compliqué de trouver des candidat.e.s pour les Organes d’administration des structures indépendantes lorsque les fondateurs et fondatrices doivent passer la main ; quand on les a trouvés, il est difficile de les garder si leur sentiment est qu’ils n’ont affaire qu’à des crises et des personnels non mobilisés. L’ampleur de la difficulté n’est pas à sous-estimer).

Notes

[1] DEFOURNY J. et DEVELTERE P. Origines et contours de l’économie sociale au Nord et au Sud , L’économie sociale au Nord et au Sud, De Boeck, 1999, p.26

[2] Ibidem, p. 29 Ils y réfèrent notamment à Léon Walras.

[3] Un compromis par empilement ? Aucun doute : c’est bien « nous », Belges !

[4] Les statistiques de la Banque Nationale de Belgique regroupent associations et fondations en un seul « compte satellite » intitulé « institutions sans but lucratif » (ISBL).

[5] Cela a été formalisé de manière tout-à-fait explicite par le Conseil wallon de l’économie sociale, dès 1990, à l’occasion de la remise de son « Rapport à l’Exécutif régional wallon sur le secteur de l’économie sociale ». L’accord des membres s’appuyait naturellement sur une littérature et un travail scientifique préexistants. Le « et participatif » ne figurait pas dans le rapport.

[6] Enregistrons aussi que toutes les questions éthiques ne sont pas réglées avec la lettre des principes : même si ça ne s’est pas posé à ce jour, il est concevable d’imaginer une coopérative active dans l’industrie d’armement qui respecterait chacun des quatre principes (être attaqué, ou prévenir l’attaque, peut justifier l’armement comme un service à la collectivité. On est d’accord : ça se discute !).

[7] Observatoire de l’économie sociale, « L’état des lieux de l’économie sociale 2019-20 », Les cahiers de l’Observatoire, n°16, juillet 2022, https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf, page consultée en août 2022.

[8] Ou d’ailleurs le tout pour une partie, mais ce n’est pas de cela qu’il est question ici. La figure synecdoque est une des formes possibles de la métonymie qui consiste à user d’un mot pour un autre (« Je lis Zola » pour « Je lis un livre écrit par Zola » ; « boire un verre » pour boire le liquide qui est dans un verre).

[9] Économie sociale, L’économie sociale, au juste, c’est quoi ? , mis en ligne le 26 novembre 2020, https://economiesociale.be/decouvrir/definition, page consultée en août 2022.

[10] Sur cette partie non-marchand, notre exposé réfère à : MAREE M. et MERTENS S., Contours et statistiques du non-marchand en Belgique, éditions de l’Université de Liège, 2002

[11] Le rôle de soutien de l’État est abordé dans : COENEN M-Th, L’État, Questions d’histoire sociale n°8, CARHOP, à paraître

[12] On vise ici les travaux par exemple de Jacques Defourny, Michel Marée, Sybille Mertens (ULg), Marthe Nyssens (UCLouvain).

[13] Tableau inspiré d’un plus complexe : MAREE M. et MERTENS S., Contours et statistiques du non-marchand en Belgique, Éditions de l’Université de Liège, 2002.

[14] Pour tout dire, l’introduction de SIG dans le tableau a aussi une raison « esthétique » : ne pas laisser vide la case « État marchand ». La notion SIG se décline en sous-ensembles. Celui du « service d’intérêt économique général » (SIEG) reprend les services fournis à titre onéreux : le marchand de l’État en relève indubitablement, ainsi d’ailleurs que l’économie sociale non marchande lorsqu’elle est subventionnée et livre des biens et services contre rémunération. Être identifié comme SIEG autorise à déroger aux règles européennes de la concurrence (par exemple en raison de la spécificité du public qui, sans l’aide étatique, n’aurait pas accès au service de base proposé).

[15] Notre commentaire vise le décret wallon sur les entreprises d’insertion, dans sa dernière version à ce jour (décret du 20 octobre 2016, complété de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2017). Ce qui est exposé ici n’épuise pas la législation dans ses conditions et aides précises, qu’on a beaucoup résumées (par exemple, dans le décret, le groupe cible est décomposé en deux sous-ensembles donnant droit à des hauteurs d’aides distinctes) : Fédération Wallonie Bruxelles. Portail Wallonie, Economie sociale. Projets Pilotes, https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementEI.html, page consultée le 08 décembre 2022. Soyons néanmoins de bon compte : le dispositif a évolué au fil du temps et l’objectivité oblige à reconnaître que des linéarités plus absurdes que celles ici identifiées ont pu être gommées. Au fil du temps, tout en devant trouver le chemin pour n’être pas accusé de fausser la concurrence par des aides d’État (normes européennes), l’approche s’est modifiée : partant du paradigme « entreprise d’insertion = nouvelle entreprise créée », il y a eu élargissement à « une entreprise existante et ayant trouvé son équilibre économique peut élargir son activité à l’insertion de personnes du public cible ». La législation bruxelloise quant à elle a fait l’objet d’une refonte complète, en particulier pour ce qui y est désormais nommé « économie sociale mandatée insertion » (arrêté du 16 mai 2019). La situation nouvelle créée à Bruxelles (et d’application depuis le 1er janvier 2021) offre une aide qui nous semble plus réaliste. Pour des informations sur la situation bruxelloise : GEORIS P., Les aides à l’emploi en Région bruxelloise : un paysage redessiné, ASBL Actualités, n°301, avril 2021, http://syneco.be/espace-membres/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/ASBL_Actualites_301_erratum.pdf, page consultée le 08 décembre 2022.

[16] Les entreprises d’insertion peuvent aller chercher d’autres sources de financement public que celles liées à leur reconnaissance formelle : c’est le cas par exemple pour toutes celles d’entre elles qui disposent d’un agrément titres-services, qui contribue à solvabiliser le marché (une large partie de la prestation est payée par les pouvoirs publics en lieu et place des clients).

[17] Référence aux expériences du « Balai libéré » à Louvain-la-Neuve (1975-1989) et de Daphica, transformée en « Textiles d’Ere » à Tournai (1976-2002).

[18] Pas forcément une société coopérative. Les « Textiles d’Ere » ont changé de statut et sont devenus une société anonyme à partir de 1995, ce qui aurait dû les exclure de la définition de l’économie sociale ! Il est des circonstances où on peut admettre une exception.

[19] Relativement aux « Textiles d’Ere », Nicolas Verschueren indique : « Commencée avec 14 ouvriers, l’entreprise autogérée passa à 130 emplois en 1978. Cette expérience s’est poursuivie jusqu’en 2002, survivant à la crise du secteur et à un incendie volontaire. Elle a surtout été portée par Denise Vincent, une ouvrière et déléguée syndicale de la CSC, qui a encadré cette autogestion avec une poigne de fer, refusant de lui donner une trop grande visibilité́ militante pour se concentrer sur la réussite économique et la sauvegarde de l’emploi ». VERSCHUEREN N., Une utopie ouvrière à l’aube de la société post-industrielle. Le « Balai libéré » et les expériences d’autogestion en Belgique, Histoire Politique, n°42, 2020, mis en ligne le 01 octobre 2020, https://doi.org/10.4000/histoirepolitique.607 , page consultée le 15 décembre 2021. Pour un (excellent) historique de l’entreprise jusque 1990 : BAILLIEUX P., Textiles d’Ere : 15 années de fil à retordre ! , Fondation André Oleffe, Éditions Vie ouvrière, 1990.

[20] Pour des ressources sur l’autogestion, voir notamment : ASSOCIATION AUTOGESTION, L’autogestion qu’est-ce que c’est ?, mis en ligne le 19 février 2018, https://autogestion.asso.fr/lautogestion-quest-cest/, page consultée le 08 décembre 2022

[21] Il existe plusieurs façon de gagner en influence (et donc en pouvoir) dans un collectif, même autogéré : l’exercice d’une compétence cruciale pour l’organisation ; la capacité à donner un sens aux tâches individuelles (qui, précisément, peuvent en manquer dans leur exercice routinier quotidien) dans une perspective de mobilisation collective (fonction idéologique) ; la maîtrise de l’information et des contraintes de l’environnement (avoir mandat dans les réseaux externes, savoir y capter, comprendre et traiter les informations pertinentes) ; savoir exprimer et soutenir une position y compris dans les désaccords. Le cumul de ces capacités sur une même personne lui donne du pouvoir dans toutes les configurations. Commentaire trouvant son inspiration notamment dans : CROZIER M. et FRIEDBERG E, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977 ; MINTZBERG H., Le pouvoir dans les organisations, Paris, Editions d’organisation, 1986.

[22] Cela n’a pas empêché la CSC de soutenir les initiatives de reprises en autoproduction.

[23] L’usage « interlocuteurs » ou « partenaires » est indicateur de l’option de celui qui parle. En l’occurrence, on se situe dans un espace de coopération conflictuelle. Dire « partenaires », c’est se positionner préférentiellement du côté du pôle « coopération ». À l’inverse, « interlocuteurs » assume plus la conflictualité. D’un point de vue des clivages institutionnels, « partenaires sociaux » appartient plutôt au langage de la CSC et « interlocuteurs sociaux » plutôt au langage de la FGTB … tout cela avec des exceptions (sinon ce ne serait pas drôle).

[24] CRISP, Pilier”, Vocabulaire politique , mis en ligne le 07 novembre 2019, https://www.vocabulairepolitique.be/pilier/ , page consultée en juillet 2022.

[25] ConcertES. Plateforme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale https://concertes.be , page consultée le 08 décembre 2022.

[26] Entre le volontariat et l’emploi classique s’est encore intercalé le « travail associatif », ensuite cassé par la Cour constitutionnelle, désormais revenu par aménagement de l’article 17 de l’AR du 28 novembre 1969 sur l’ONSS. En l’occurrence, on est moins réputé être « entre » le volontariat et l’emploi que dans une forme de statut de travailleur avec dérogations ! C’est très circonscrit : seules des ASBL des secteurs socioculturels et sportifs peuvent y faire appel (ainsi que l’enseignement et les pouvoirs publics). En l’occurrence, il est possible d’engager pour certaines fonctions très précises pour des durées plafonnées à 300 ou 450h/an (selon le sous-secteur) et des rémunérations tout autant plafonnées sans avoir à payer de cotisations de sécurité sociale (mais il n’y a pas non plus constitution de droits sociaux !). « ASBL Actualités », a suivi toutes les péripéties de ce dossier : le cas échéant, on se reportera aux ASBL ACTUALITES : lettre d’information, Liège, Éditions des CCI de Wallonie, Bruxellles, Syneco, n°272, septembre 2018, n°274, novembre 2018, n°292, juin-juillet 2020, n°299, février 2021, n°309, janvier 2022, et n° 313, mai 2022.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

GEORIS P., « L’ÉCONOMIE SOCIALE, une définition », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°20 : L’économie sociale, de l’Économie populaire de Ciney à Médor, décembre 2022, mis en ligne le 16 décembre 2022. www.carhop.be/revuescarhop

L’Économie populaire de Ciney (EPC), une coopérative chrétienne au cœur de l’action sociale dans le diocèse de Namur

Renée DRESSE (historienne, CARHOP asbl)

Catherine PINON (gestionnaire documentaire et des archives CARHOP asbl)

Au 19e siècle, l’industrialisation engendre de profondes mutations économiques et sociales. Attirée par l’espoir d’une vie meilleure, une partie de la population rurale rejoint les manufactures, la plupart concentrées dans le Hainaut, la région liégeoise ou Gand. La classe ouvrière, qui ne cesse de croître, est confrontée à des conditions d’existence difficiles. Son régime de travail est exténuant (10 à 12 heures de travail en moyenne par jour) et les salaires ne suffisent pas à combler les besoins essentiels de la famille (location élevée d’un logement décent, nourriture peu variée et chère…). Pire encore, les ouvriers sont assujettis à un patronat qui n’hésite pas à utiliser tous les moyens de pression (livret ouvrier, licenciement immédiat en cas de « faute ») pour réprimer la moindre revendication. L’absence d’une législation sociale laisse les abus impunis et l’ouvrier sans protection.

LA COOPÉRATION EN BELGIQUE AU 19E SIÈCLE

En Belgique, l’action coopérative belge s’inspire du modèle de la coopérative de consommation, l’Equitable Pioneers Society, fondée en 1844 à Rochdale en Grande-Bretagne. Elle se base sur les principes suivants : libre adhésion, participation des coopérateurs, partage des bénéfices, ristournes aux clients-coopérateurs, formation et information du public, soutien aux initiatives identiques, etc.

C’est le mouvement socialiste qui donne l’impulsion nécessaire au développement des coopératives de production et de consommation, grâce au Vooruit à Gand, fondé en 1880, la Boulangerie coopérative ouvrière de Bruxelles en 1882, la Populaire de Liège en 1887 à Verviers, le Progrès à Jolimont près de La Louvière en 1887, etc.[1]

Du côté catholique, l’option coopérative ne fait pas l’unanimité. Beaucoup n’y voient pas un moyen d’émancipation de la classe ouvrière[2]. Ils préfèrent encourager les patronages. Néanmoins, une minorité de catholiques, issus de la démocratie chrétienne, décide de se lancer dans l’action coopérative afin de contrecarrer le développement du mouvement socialiste et apporter des moyens financiers nécessaires au développement du mouvement ouvrier chrétien naissant. Les premières coopératives sont : Het Volk à Gand en 1887, la Société coopérative Saint-Joseph à Liège en 1890, les Ouvriers réunis à Charleroi en 1891, le Bon grain à Mariemont en 1893, etc.

LA COOPÉRATIVE DANS LE DIOCÈSE DE NAMUR

L’initiative d’une coopérative de consommation destinée aux ouvriers industriels vient de l’abbé Jean Pierlot (1881-1944)[3]. Ce jeune prêtre s’intéresse de près aux questions sociales. Il est à l’origine de la création du Syndicat des francs-verriers de Namur en 1909 et réfléchit à l’organisation coopérative. En 1911, devenu directeur du Secrétariat des Unions professionnelles[4] chrétiennes des provinces de Namur et de Luxembourg, il fonde le Bon pain namurois, une société anonyme, dont les actionnaires appartiennent à la bourgeoisie catholique. Son objectif est d’assurer les revenus nécessaires au bon fonctionnement des œuvres sociales et de fournir aux familles ouvrières un pain de bonne qualité à un prix juste. Il suit en cela d’autres initiatives, pour la plupart des sociétés anonymes : le Bon pain d’Auvelais en 1907, les Ouvriers réunis de Dinant et la Providence de Romerée en 1910. En 1912, il crée à Namur la première coopérative de consommation, La Populaire. Les premiers magasins ouvrent entre 1913 et 1914, dans les provinces de Namur (Namur, Andenne, Couvin) et de Luxembourg (Meix-devant-Virton, Musson, Warmifontaine, Mortehan et Herbeumont).

La Populaire fonctionne sans intermédiaire. Les produits vendus tels que des denrées alimentaires, des vêtements et du charbon sont de qualité et à des prix abordables. Les ouvriers et ouvrières qui y adhèrent (en achetant des actions) bénéficient directement de la ristourne due au moment de leurs achats. Les bénéfices obtenus par la coopérative sont redistribués aux Secrétariats des œuvres sociales qui se développent dès la fin du 19e siècle à l’initiative de l’Église.[5]

La Première Guerre mondiale stoppe le développement de la société. Les bombardements des premiers jours, les premières décisions en matière de ravitaillement empêchent l’approvisionnement des zones hors de Namur. Le magasin de Musson est incendié. Aux dégâts matériels s’ajoutent les réquisitions de l’occupant allemand. Quelques magasins tentent tant bien que mal de maintenir leurs activités. Le fondateur de la coopérative, l’abbé Pierlot, est arrêté en 1916 et emprisonné à Godinne d’où il continue à gérer l’entreprise. À la fin de la guerre, les dommages subis par la Populaire sont importants et vont impacter sa reconstruction.

Après l’Armistice, les activités de la coopérative namuroise reprennent mais avec de grandes difficultés dues notamment aux dommages causés par la guerre. Malgré la création de nouveaux magasins, les dirigeants namurois ne peuvent faire face aux demandes pressantes de l’abbé Achille Knood (1844-1957), directeur du Secrétariat des œuvres sociales de l’arrondissement de Dinant, de poursuivre l’ouverture d’autres filiales dans la région de Ciney. Ce dernier veut enrayer la montée en puissance du mouvement socialiste. L’abbé Pierlot l’encourage à prendre l’initiative. En 1919, A. Knood fonde une nouvelle coopérative, La Populaire condruzienne. Il en confie la direction commerciale à Charles Chaput (1898-1972). Les débuts sont modestes avec l’ouverture de deux magasins à Ciney et à Natoye. La coopérative investit dans l’achat de locaux pour y abriter sa centrale d’achat, ses bureaux et aussi les organisations sociales chrétiennes naissantes (syndicat, ligue des travailleurs chrétiens, ligues des femmes et plus tard, la Jeunesse ouvrière chrétienne). Le 13 novembre 1921, la société acquiert d’anciennes écuries, au n° 30 de la rue des Champs à Ciney (devenue entretemps rue Edouard Dinot)[6]. Elle s’y installe le 1er novembre 1922. La même année, la coopérative cinacienne compte neuf magasins à Ciney, Natoye, Aye, Havelange, Assesse, Yvoir, Thynes, Beauraing et Hamois.

En 1922, une nouvelle initiative sur le plan coopératif est lancée dans l’arrondissement de Philippeville, l’abbé Edmond Decoux (1884-1973), directeur du Secrétariat des œuvres sociales : l’Économie Populaire de Walcourt. En 1923, la démission de l’abbé Pierlot vers d’autres fonctions pousse les directeurs des œuvres sociales relevant du diocèse à recommander la réorganisation des coopératives chrétiennes dans le diocèse, car, selon eux, le mouvement coopératif n’apporte pas entière satisfaction, notamment en matière de gestion financière ce qui impacte le développement des organisations sociales chrétiennes.[7] Une réforme est nécessaire vu les grandes difficultés que rencontrent La Populaire de Namur et l’Économie populaire de Walcourt. L’abbé Knood, avec l’appui de l’Évêché de Namur, insiste sur la nécessité d’une centralisation coopérative dans le diocèse tout en soulignant le danger que représentent les coopératives socialistes. En 1925, un premier pas est franchi avec la reprise par la Populaire condruzienne de Ciney de la gestion commerciale de la société de Walcourt. En 1926, l’abbé Knood, nommé par l’Évêché au conseil d’administration de La Populaire de Namur, travaille à la fusion des coopératives de Ciney et de Namur mais les pourparlers traînent en raison des réticences des Namurois tant ils craignent de perdre leur autonomie décisionnelle. En 1928, la fusion de ces coopératives est effective, et, en 1929, l’Économie populaire de Ciney (EPC) se voit confirmer comme unique coopérative du diocèse de Namur.[8] Ciney devient le centre administratif et décisionnel de l’EPC.

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS

En 1929, l’EPC compte 120 succursales, 12 500 coopérateurs. La même année, à l’occasion du dixième anniversaire de la centrale, des travaux d’agrandissement des locaux de la rue des Champs permettent l’organisation de nouvelles activités : la distillerie, la torréfaction… En 1938, l’EPC absorbe la boulangerie La Providence de Romerée car la fabrication du pain, base de la nourriture de l’ouvrier au 19ème siècle, reste toujours un enjeu essentiel. L’extension de ses activités a pour conséquence l’augmentation du personnel et la mise en place d’un système automatisé de stockage et de distribution est mis à sa disposition. En 1939, l’EPC regroupe 203 succursales. La même année, elle accède au rang de caisse d’épargne privée.

LA PLACE DE L’EPC DANS LE MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN

Dès sa constitution, l’EPC occupe une place particulière au sein du mouvement ouvrier chrétien, représenté dans l’entre-deux-guerres par la Ligue nationale des travailleurs chrétiens[9]. Créée en 1921, cette dernière cherche les moyens nécessaires au financement de ses missions de formation, de représentation politique et de coordination des organisations sociales chrétiennes (syndicat, Ligues des femmes, Jeunesse ouvrière chrétienne). Comme pour les directeurs de secrétariat des œuvres sociales, elle considère le développement des coopératives comme indispensable. Elle entend organiser une unité d’action sur le plan national. En plus de la centralisation commerciale, la Ligue nationale veut rassembler les services en charge de la propagande et obtenir les capitaux destinés à financer les magasins. C’est dans ce but qu’elle crée en août 1924 la Coopération ouvrière belge, chargée de contrôler les sociétés régionales dont l’exploitation commerciale est confiée à la société coopérative Le Bien-Être. La Coopération ouvrière va investir, puis administrer les nouvelles entreprises coopératives : la société coopérative Banque d’épargne des ouvriers chrétiens fondée en 1925, qui devient en 1934 la Coopération ouvrière belge (COB), la société anonyme le Bien-Être du Pays wallon, créée en 1927, la société anonyme Les Assurances populaires[10] établie en 1929.[11]

En 1929, une organisation économique échappe au contrôle de la Ligue nationale : l’Économie populaire de Ciney. La Ligue a un plan : elle veut pénétrer dans le diocèse de Namur par le biais de l’épargne. Le 17 octobre 1929, l’Évêque de Namur, Monseigneur Heylen[12], engage les dirigeants de l’EPC à établir un accord sur l’épargne avec la Banque d’épargne des ouvriers chrétiens de Bruxelles. Les dirigeants de la coopérative, à l’exception des directeurs d’œuvres, rejettent cette option tout en reconnaissant, « toutefois, que certaines ententes entre coopératives chrétiennes peuvent être utiles et même nécessaires »[13]. Le 10 janvier 1930, l’Évêché tranche en faveur de la Ligue nationale : la Banque d’épargne des travailleurs chrétiens sera en charge de l’épargne, et la Coopération ouvrière belge, devenue en 1929 la Fédération nationale des coopératives chrétiennes (FNCC), doit assurer la gestion commerciale de la société cinacienne. Refus de l’EPC qui envisage une centralisation limitée (centrale d’achat, centralisation financière, centralisation de la propagande) ! En 1932, les pourparlers sont au point mort.

Ce contexte déjà difficile s’alourdit davantage avec la question de la répartition des bénéfices sociaux.[14] Jusqu’en 1930, l’EPC répartit les bénéfices aux secrétariats des œuvres sociales des divers arrondissements. Le 28 avril 1930, l’Évêché informe l’EPC que dorénavant le Secrétariat diocésain des œuvres sociales s’occupera de cette répartition. L’EPC refuse. Or, l’appui de l’Évêque de Namur lui est nécessaire dans les négociations avec la Ligue nationale. L’occasion lui est fournie « grâce » aux difficultés financières des Ligues des travailleurs chrétiens du diocèse. Ces dernières bénéficient de fonds provenant des divers secrétariats des œuvres sociales mais c’est insuffisant. Le 28 décembre 1933, les dirigeants des Ligues provinciales de Namur et de Luxembourg expriment le vœu de voir « le Mouvement économique en liaison totale avec le mouvement ouvrier chrétien ». Le problème coopératif doit trouver une solution, « par voie d’organisation fédérée ou autre », tout en tenant compte « des faits existants et des intérêts régionaux ». Le même jour, l’EPC les rassure en admettant le principe d’un accord avec le Bien-Être. Mais les négociations échouent à nouveau : les uns défendent la centralisation nationale surtout dans le secteur de l’épargne, les autres acceptent de s’intégrer dans le mouvement ouvrier chrétien à condition de préserver leur autonomie. Finalement, la Ligue nationale autorise les Ligues d’arrondissement de Namur, Dinant et Walcourt-Philippeville, chapeautées par la Ligue provinciale de Namur, et la Ligue provinciale de Luxembourg à s’entendre avec l’EPC. C’est alors qu’a lieu un retournement de situation : le 3 mai 1934, l’Évêché de Namur reconnaît officiellement l’EPC comme seule et unique coopérative chrétienne du diocèse. Il faut attendre septembre 1937 pour que la Ligue nationale et les Ligues provinciales de Namur et Luxembourg reconnaissent officiellement l’EPC La caisse d’épargne de l’EPC, créée en 1934, est autorisée par arrêté royal du 28 juillet 1939 à fonctionner comme caisse d’épargne privée[15].

UN INTERMÈDE DOULOUREUX : LA GUERRE DE L’OCCUPATION ALLEMANDE

En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. L’EPC continue tant bien que mal ses activités jusqu’à l’évacuation de la centrale en mai 1940. La centrale de Ciney n’échappe pas au pillage de l’armée allemande. Durant toute l’Occupation, la direction de l’EPC s’efforce de garder la main sur la coopérative. Elle réussit à contrecarrer en partie les restrictions et réquisitions imposées par les allemands et tente de limiter l’augmentation du prix des marchandises, mais elle est contrainte de les rationner. De son côté, le personnel se mobilise et s’associe pour former « l’Amicale du personnel » ou « l’Amicale épéciste » dont l’objectif est d’acheter, à son profit, des marchandises à des prix avantageux, via l’entreprise afin de les redistribuer soit pour la Saint-Nicolas des enfants soit pour les prisonniers. « À nouveau pillées en 1944 par les allemands, la centrale est réquisitionnée pour y abriter un dépôt de médicament. » Au terme du conflit, l’EPC dont certains de ses dirigeants et membres ont été actifs au sein de la Résistance, a payé un lourd tribut : pertes humaines, matérielles et financières.[16]

DES INITIATIVES COURONNÉES DE SUCCÈS (1945-1960)

L’après-guerre est synonyme de croissance fulgurante pour l’entreprise. Malgré la perte de quelques magasins, l’EPC redémarre avec succès. Les ventes explosent : elles atteignent 39 millions de francs, puis 215 millions en 1948 et 250 millions en 1949. Cette année-là, elle regroupe 260 succursales, 35 500 coopérateurs. Elle diversifie ses activités en dotant ses magasins de Neufchâteau, de Ciney, de Beauraing et de Rochefort d’un rayon de confection, ce qui permet aux coopérateurs de bénéficier de la ristourne pour des biens d’usage moins courant. En 1946 et 1947, l’EPC reprend les activités des boulangeries : les Ouvriers réunis de Dinant et le Bon pain andennais. Le 10 octobre 1953, l’EPC ouvre à Neufchâteau le premier magasin en libre-service ! En mars 1954, un service « Fruits et légumes » est créé par le service « Frais » : un premier dépôt est installé à proximité de Namur, puis un second à Paliseul. La même année, un service « Boucheries » est mis en place et développe rapidement ses activités à Bastogne, Arlon, Libramont, Florennes et Neufchâteau.

Un nouveau centre d’intérêts : la pharmacie

Le 7 décembre 1953, la première officine pharmaceutique de l’EPC ouvre ses portes à Rochefort, ce qui provoque des remous dans le secteur pharmaceutique ! En effet, les pharmaciens privés craignent une concurrence déloyale, ils interpellent l’Union pharmaceutique de la province de Namur (UPPN). Une rencontre organisée entre les parties n’apaise pas les tensions. Une campagne de désinformation et un boycott sont menés auprès des fournisseurs de médicaments pour empêcher toute livraison à l’EPC. Mais la pharmacie coopérative a la faveur d’une partie de la classe ouvrière grâce aux mutualités.[17] De nouvelles officines sont installées : à Beauraing dans l’ancienne pharmacie Léonard, à Bastogne, à Dinant, à Arlon, à Tamines, à Ciney, à Neufchâteau. Le dépôt est installé à Ciney. En 1960, il bénéficie de la construction des nouveaux entrepôts sur le haut du site pour s’installer dans les locaux de la centrale[18].

Augmenter ses ventes passe par l’extension hors du diocèse

Jusqu’en 1953, l’EPC occupe la quatrième place parmi les coopératives belges, derrière la Fédération nationale des coopératives chrétiennes. Une fusion récente à Charleroi la relègue à la cinquième place malgré un très bon chiffre d’affaires. Les perspectives d’avenir de la société sont moroses. Les dirigeants de l’EPC décident d’étendre le champ d’action de la société et d’établir des conventions avec les secrétariats fédéraux des MOC[19] d’arrondissement et de la province de Luxembourg afin d’intéresser l’ensemble des organisations sociales chrétiennes à la coopération.Très vite, la volonté d’expansion de l’EPC heurte la FNCC. À la fin de 1954, les rapports entre les deux organisations sociales chrétiennes se détériorent, car le MOC de Huy décide d’ouvrir une succursale de la société cinacienne sur la rive de la Meuse. La FNCC, appuyée par le MOC national, tente de l’en empêcher, sans succès. L’année suivante, un regain de tension est dû au rachat par l’EPC des magasins La Vierge noire, implantés dans la région liégeoise, propriété des Établissements Winandy. En 1956, des militants chrétiens de Thuin manifestent à leur tour le souhait de voir l’EPC ouvrir des magasins dans leur région.

Au terme de négociations, un accord est signé le 18 décembre 1957 entre l’EPC, les MOC fédéraux et le MOC national. L’EPC est reconnue « comme la seule coopérative du MOC chargée de l’organisation des activités commerciales, financières et industrielles ». Elle obtient le droit de siéger dans les instances dirigeantes des MOC fédéraux et locaux du diocèse. De son côté, le MOC sera représenté dans les conseils de section. Il prendra en charge la propagande, notamment avec l’organisation annuelle du « mois coopératif », et contribuera au développement des services économiques de l’EPC : caisse d’épargne, assurances, ventes aux consommateurs, etc. Cet accord ne résout pas toutes les difficultés car la question de l’extension de la coopérative cinacienne hors du diocèse reste sans solution.

En attendant, à Ciney, la centrale poursuit sa politique d’agrandissement. Elle finance l’aménagement de « Notre Maison ». Inauguré le 11 mai 1957, ce bâtiment abrite aujourd’hui les sections des organisations sociales de Ciney : la mutualité chrétienne, Vie féminine et certains de ses services comme Les Arsouilles, le MOC. La boulangerie, des nouveaux entrepôts, dont la construction démarre le 1er juin 1958, sont érigés sur le haut du site, ainsi qu’un entrepôt-garage. Ces nouveaux locaux sont inaugurés le 6 juillet et le 4 septembre 1960. Mille personnes (gérants, délégués de sections et personnel de la centrale) participent à ces festivités. Au cours des années 1950, le nombre de succursales EPC est passé de 250 à 390 et le nombre de coopérateurs est de 74.000.

LA COOPÉRATIVE CHRÉTIENNE SE REMET EN QUESTION

Les années 1960 et 1970 sont marquées par une forte évolution du secteur du commerce. La concurrence s’accentue avec notamment l’ouverture de supermarchés. L’EPC agrandit et modernise ses magasins. Elle propose à sa clientèle des espaces plus grands, de 300 à 700 mètres carrés, un large assortiment de produits et des prix « discount » à Bastogne, Salzinnes, Thier-à-Liège, Bertrix, Gembloux, La Calamine, Raeren, Jemeppe-sur-Sambre (1.000 m²). Ce sont des supermarchés « Super V » ou « Super Épécé ». Cette politique nécessite des investissements et l’EPC ne dispose pas de capitaux suffisants. Le 27 avril 1969, l’EPC fête le 50ème anniversaire de sa fondation. Elle compte 466 magasins, 94.679 coopérateurs.

Les décisions prises par l’EPC dans les années 1960 n’ont pas le résultat attendu. Dès les années 1980, des restructurations sont nécessaires. La plus importante a lieu au début des années 1990. La fragilité financière de la société est confirmée. La décision de centrer les activités de l’EPC sur la pharmacie est prise. Le secteur de l’alimentation est cédé au groupe Louis Delhaize – DELFOOD en vue de permettre la reconversion d’un maximum de travailleurs. Les départements administratif et financier sont entièrement réorganisés.

L’EPC renonce à son activité dans le secteur alimentaire, pour se concentrer sur les pharmacies qui se regroupent en 2010 sous l’appellation de « Familia ».

Notes

[1] Pour plus d’informations sur l’implantation des coopératives socialistes au 19e siècle, voir Bertrand L, Histoire de la coopération en Belgique. Les hommes – Les idées – Les faits, 2 vol., Bruxelles, 1902-1903.

[2] La question coopérative a fait l’objet de nombreux débats au sein du monde catholique, voir Kwanten G., La Moisson de l’Entraide. Histoire des coopératives chrétiennes de 1886 à 1986, Bruxelles, FNCC-KADOC, 1987, p. 27-37.

[3] Pour plus d’informations sur Jean Pierlot, voir Dresse R., L’Ilon. Histoire du Mouvement Ouvrier Chrétien à Namur (1850-1980), Namur, CIEP Namur-CARHOP, p. 45-52.

[4] Nom désignant les organisations syndicales.

[5] DRESSE R., L’Ilon. Histoire du Mouvement…, p. 52.

[6] En 1997, le siège social de la société est transféré au n° 32 de la rue Edouard Dinot.

[7] DRESSE R., L’Ilon. Histoire du Mouvement…, p. 153.

[8] De l’EPC à Familia, 100 ans d’une coopérative guidée par ses valeurs, CARHOP, Braine-Le-Comte, 2019, p. 28.

[9] Pour plus d’informations sur l’histoire de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens, voir CARHOP, Le Mouvement ouvrier chrétien 1921-1996. 75 ans de luttes, Bruxelles, EVO-MOC, 1996.

[10] Les Assurances Populaires, aujourd’hui AP Assurances, et la COB, qui a fusionné avec le Crédit Communal, devenue par la suite Dexia et puis Belfius, seront amenés à jouer un rôle important dans l’évolution du secteur financier de l’EPC.

[11] Pour plus d’informations, voir Kwanten G., La Moisson de l’Entraide…, p. 70-72.

[12] Thomas-Louis Heylen (1853-1941), évêque de Namur de 1899 à 1941.

[13] Ibidem.

[14] Pour plus d’informations, voir Dresse R., L’Ilon. Histoire du Mouvement…, p. 165-166.

[15] Aujourd’hui, à la suite de fusions (et de changements de nom), la caisse d’épargne fait partie de la banque Belfius.

[16] De l’EPC à Familia …, p. 35-39.

[17] Ibid., p. 71.

[18] Pour plus d’informations sur l’histoire du secteur « Pharmacies » de l’EPC, voir : De l’EPC à Familia. 100 ans d’une coopérative guidée par ses valeurs, Bruxelles, CARHOP, 2019.

[19] En 1945, la Ligue nationale des travailleurs chrétiens a cédé la place à une nouvelle organisation toujours en charge de la coordination des organisations sociales chrétiens : le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) qui dispose de la même structure pyramidale que l’ancienne ligue (nationale, fédérale/arrondissement et locale).

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

DRESSE R. et PINON C., « L’Économie populaire de Ciney (EPC), une coopérative chrétienne au cœur de l’action sociale dans le diocèse de Namur (1919-1970) », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°20 : L’économie sociale, de l’Économie populaire de Ciney à Médor, décembre 2022, mis en ligne le 16 décembre 2022. www.carhop.be/revuescarhop

Médor, une coopérative à haute(s) valeur(s) ajoutée(s)

Josiane JACOBY (sociologue, CARHOP asbl)

Le champ de l’économie sociale[1] est vaste et touche autant de domaines que l’agriculture biologique, le commerce équitable, la formation et l’insertion professionnelle, la finance éthique, le recyclage, la production d’énergies renouvelables, … Ces initiatives peuvent prendre différentes formes : ASBL , coopératives à finalité sociale, fondations ou encore mutuelles.[2]Cet article se centre sur l’exploration d’une expérience singulière, celle de Médor, média belge indépendant qui déploie ses activités sous la forme d’une coopérative à finalité sociale.

Le point d’appui de cette exploration est l’interview de Laurence Jenard[3], directrice du trimestriel. Directrice ? Ce n’est pas comme cela qu’elle se présente, elle choisit plutôt de se nommer « fakira ».

« Fakira », parce que c’est le féminin de fakir et parce que les fondateurs et fondatrices étaient persuadés que c’était un boulot hyper compliqué … et ils avaient mis en sous-titre “quelqu’un qui peut marcher sur des clous et avec le sourire” mais je crois qu’au-delà de la blague, cela voulait dire aussi que même si la fonction peut être apparentée à une fonction de direction, l’idée était plus d’avoir une fonction de soutien. »

Son témoignage se centre sur les fondamentaux de la coopérative qui propose un « journalisme belge d’investigation, indépendant, inclusif, participatif »[4]. Tout un programme ! À travers son récit, quelques principes qui caractérisent l’entreprise d’économie sociale[5] sont explicités afin de comprendre comment, concrètement, ceux-ci se déclinent au quotidien au sein de la coopérative.

NAISSANCE D’UN PROJET CITOYEN

L’aventure commence en 2014 quand un groupe de personnes se retrouvent autour d’un projet citoyen : lancer un nouveau média de presse écrite. L’idée germe à partir d’un double constat « la précarisation de l’information et celle des conditions de travail »[6] de ceux et celles qui y travaillent. Refusant cette situation, ces 19 personnes pour la plupart des journalistes, des photographes, des graphistes… décident de créer un magazine ou plus exactement un « mook » soit un condensé entre magazine et book. Il prendra la forme d’un trimestriel se centrant uniquement sur de l’information belge. Il sera un journal d’investigations, de récits et de portraits. Bref, de la slow presse et du local. Laurence Jenard n’a pas participé à la création du projet. Elle est entrée chez Médor en 2016. Cependant, elle connait bien l’historique de l’entreprise. D’emblée, l’initiative est présenté comme un projet porté, guidé par des valeurs fortes, qu’elle énonce.

« Moi, j’explique toujours les choses comme ça : d’abord il faut savoir que, de par leur métier, les journalistes sont au courant des changements au niveau de la société, des nouvelles pensées et structures. Donc il y avait déjà ça comme terreau. Sinon, je crois et c’est toujours comme ça que je l’explique, ils sont partis, à partir des valeurs qu’ils voulaient défendre. Pourquoi est né Médor ? C’était vraiment pour faire du journalisme autrement, pour faire du journalisme de dimension publique et donc qui puisse atteindre le public et qui permet, du coup, une certaine justice sociale en donnant la parole au plus de monde possible et pour pouvoir donner les outils au lecteur pour changer le monde, dans une vision assez éloignée dans le temps, changer le monde par l’information et se donner les conditions pour pouvoir le faire et, du coup, pour permettre ça, il y a la valeur d’indépendance. »

Pour l’équipe, cette indépendance est fondamentale car elle garantit la liberté rédactionnelle. Ainsi, le média ne perçoit, au départ, aucune subvention et ne comporte aucune publicité. Aujourd’hui, la posture s’est assouplie pour une question de viabilité financière de la coopérative. Médor est subsidié à hauteur de 10% de son budget et comporte maximum quatre publicités par numéro, ce qui est peu pour un trimestriel qui compte une bonne centaine de pages. Cela permet à l’équipe de se professionnaliser avec l’embauche de trois personnes à contrat indéterminé. (2,5 ETP). Alors qu’au début, les 19 fondateurs « ont travaillé pendant un an, plus ou moins, à quatre numéros où grosso modo, ils étaient payés pour leur métier de journaliste ou d’illustrateur, illustratrice ou de graphiste mais tout le reste, ils le faisaient bénévolement ou étaient payés ponctuellement … Et donc au bout d’un an, ils étaient un peu “cramés” et donc là s’est posée la question de professionnaliser tout l’aspect qu’on appelle maintenant, dans un jargon spécial, la « sortie d’usine ».

Pour conclure, l’histoire des fondements du projet, il faut rajouter que :

Le mook choisit de se donner le nom de Médor car il symbolise la volonté des fondateurs et fondatrices d’exercer leur mission de « chiens de garde de la démocratie ».

Médor se donne une forme, celle d’une coopérative. En d’autres termes, Médor n’est pas édité par un groupe privé mais par une coopérative à finalité sociale (SCLR-FS).[7] Une question de cohérence pour les fondateurs. La coopérative n’a « à sa tête ni grand patron ni puissant groupe d’entreprises… Pour un projet de presse qui lutte contre toute forme d’injustice et œuvre à enrichir le débat démocratique, se constituer en coopérative à finalité sociale était une évidence. »[8] Laurence Jenard fait la même analyse mais complète le choix du modèle coopératif par un argument plus pragmatique.

L’idée est que « le maximum de l’argent des bénéfices retourne au projet et c’était ça qui était important, c’était effectivement de ne pas créer une société qui était pour l’enrichissement personnel mais vraiment pour faire fonctionner et être au service d’un projet. Cela, c’était vraiment la première chose pour laquelle ils ont choisi la coopérative et la deuxième est que ces gens n’avaient pas un niveau de revenus ni un réseau avec un niveau de revenu hyper élevé et donc, ils ne savaient pas demander… de mettre d’un coup 500.000 balles pour financer. Donc, il y avait aussi cet aspect-là où cet outil de coopérative leur a permis dans un premier temps, aussi, en lien avec une campagne de pré-abonnement, de lancer des parts et donc d’avoir le cash nécessaire pour commencer l’activité. »

Enfin, pour développer l’initiative, Médor décide de lancer un appel à financement participatif. C’est ainsi que fin 2014, la collecte de fonds démarre via la plateforme « KissKissBankBank » une entreprise de financement collaboratif fondée en France en mars 2010. L’appel est entendu puisque « …pas moins de 213 personnes ont mis la main au portefeuille permettant à Médor de thésauriser 10750 euros pour assurer son lancement ».[9] Pour être coopérateur, il faut acheter au minimum une part de la société qui est de 20 euros. Chacun possède une voix, peu importe le nombre de parts investies, lui permettant de siéger à l’assemblée générale et de se présenter au conseil d’administration Le financement assuré, l’aventure peut commencer, Médor est né. On pressent l’emballement et l’ambition des coopérateurs et coopératrices en consultant le site de la coopérative :

« Cette entreprise est la prunelle de nos yeux. A travers elle, nous contribuons avec enthousiasme à l’économie sociale et solidaire, plus respectueuse et responsable que celle qui tend à guider les choix mondiaux. »

UNE COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE SOCIALE

Aujourd’hui, Médor a sept ans et publie son vingt-huitième numéro. Mais qu’en est-il des valeurs fondatrices du projet et des principes qui guident une entreprise en économie sociale ?