François WELTER (historien au CARHOP asbl)

Le 24 novembre 1991, la Belgique connait la plus grande percée électorale de l’extrême-droite depuis l’entre-deux-guerres ; cette date sera connue par la postérité comme « le dimanche noir ». Particulièrement en Flandre, le Vlaams Blok, en progression continue mais lente depuis 1981, atteint le seuil des 10 % et devient la quatrième formation politique du nord du pays. Il progresse dans tous les arrondissements administratifs, jusqu’à récolter 20 % des voix dans celui d’Anvers et plus de 10 % dans ceux de Malines (15 %) et Saint-Trond (14,3 %). Il obtient 290 000 voix en plus par rapport aux élections législatives précédentes. En Wallonie, le Front national (FN) atteint 1,7 %, à côté d’autres formations très marginales. Ses plus importants succès sont enregistrés dans les cantons de Namur (5,9 %), Charleroi (4,7 %) et Nivelles (4,4 %). Présente uniquement à Liège, la liste Agir obtient 4,67 %, soit le double des voix du FN. À Bruxelles, ce dernier multiplie son score par quatre (5,7 %) et devance le Vlaams Blok (3,9 %). Avec d’autres formations politiques d’extrême-droite, ils dépassent les 10 % des votes valables ; ils progressent dans tous les cantons par rapport aux élections de 1987. À la chambre des représentants, le Vlaams Blok bénéficie de la plus forte progression en obtenant douze sièges, soit dix de plus que sous la législature précédente ; le FN en obtient un. Au Sénat, le parti flamand en a cinq, soit quatre supplémentaires[1].

Pour la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), cette percée de l’extrême-droite n’est pas anodine. En tant que syndicat de masse[2], elle compte potentiellement dans ses rangs des affilié.e.s, voire des militant.e.s, qui portent leur choix sur des formations politiques qui promeuvent des valeurs contraires aux siennes : racisme, contestation de la démocratie, xénophobie, notamment. Face à ces attaques frontales contre ses fondements, la CSC se doit de se positionner clairement. Cette contribution a donc pour objet de montrer comment un syndicat de masse incarne ses valeurs fondamentales dans ses actes et sa composition face à des influences qui s’y opposent.

Le XXXe Congrès de 1994 : « Un syndicat de valeur(s) »

Trois ans après le dimanche noir, la CSC entend redéfinir et réaffirmer ses valeurs. Le congrès de 1994 est entièrement dédié à ce projet. à l’instar des congrès précédents, le syndicat chrétien entend garantir au maximum le caractère démocratique des débats, ce qui est une gageure pour un évènement qui réunit des dizaines de congressistes. Outre le processus habituel de consultation des fédérations et des centrales en amont, les discussions menées lors du congrès sont organisées à partir de petits groupes d’une quinzaine de personnes qui se regroupent ensuite en trois sections, puis se retrouvent en séances plénières. En marge du congrès, la CSC organise un colloque international à l’intention de syndicalistes étrangers invités et consacré à l’avenir des politiques sociales dans la perspective européenne et internationale.

-

- L’individu et le collectif au cœur du syndicalisme

L’enjeu du congrès dépasse évidemment la seule question de l’attitude attendue de la part des militant.e.s par rapport au racisme. Le président Willy Peirens formule l’ambition de la manière suivante : « Un syndicat de valeurs, au pluriel, et par conséquent un syndicat de valeur, au singulier, pourquoi ce thème de congrès ? Principalement pour deux raisons : parce que le rôle et l’importance du mouvement syndical sont remis en question par certains et parce que l’économie, la société et le groupe de travailleurs connaîtront très probablement encore d’autres changements. (…). C’est précisément face à la vague des glissements et des changements qu’il est nécessaire que nous approfondissions nos propres convictions et que nous ne nous laissions pas emporter par les changements. Pour la CSC, les valeurs ont toujours été une base importante de son action »[3]. En d’autres termes, les valeurs apparaissent « en tant qu’expression de nos choix fondamentaux et en tant que force motrice de notre action et de notre volonté de changement ; (…) nous voulons et pouvons concrétiser des valeurs dans notre action »[4].

Les valeurs discutées par les participant.e.s du congrès sont multiples : le droit au travail complété par un droit au revenu, au sein duquel le maintien du système en vigueur de sécurité sociale est une priorité ; la justice ; l’attention pour la chose publique ; la famille ; le caractère chrétien du syndicat. Le personnalisme est aussi fortement discuté par certaines sections. « Certains estiment que ce terme est trop vague, d’autres qu’il est historiquement dévalorisé par l’usage qu’en ont fait les milieux conservateurs et d’extrême droite ». Pour la CSC, le respect du groupe et de la personne dans le groupe sont en fait essentiels et indissociables. Effectivement, le congrès de 1994 montre cette capacité du syndicat chrétien à articuler le rejet du racisme comme une valeur cardinale qui s’incarne collectivement et individuellement dès lors qu’elle s’inscrit dans le respect de l’égalité en droits et en dignité pour tous et qu’elle s’applique à chaque individu. D’un côté, le congrès affirme que « chaque travailleur est en premier lieu une personne humaine, avec des droits fondamentaux et inaliénables, qui doivent être respectés par chacun. Chaque être humain naît avec des droits égaux et une dignité égale et c’est pour cette raison que toute forme de discrimination basée sur l’origine, le sexe, la race, etc. doit être rejetée »[5]. D’un autre côté, la vision collective d’une société inclusive est affirmée par le biais des lignes de force. La ligne de force 4 stipule que « la tolérance et l’égalité, comme modèles de base pour des efforts en faveur d’une société pluraliste et diversifiée, équilibrée et démocratique, garantissant l’égalité des droits et de traitement à tous, dans laquelle une autre croyance, culture, race ou couleur de peau est perçue comme un enrichissement et non une menace ».[6] Plus largement, les lignes de force du congrès expriment la volonté d’être un large mouvement syndical solidaire où la défense des intérêts des travailleurs, si elle est un pan essentiel du travail de la CSC, s’inscrit dans une champ de lutte plus large : ses dimensions professionnelles et interprofessionnelles et le partage de valeurs communes avec d’autres organisations, à commencer par le MOC et l’ACW, révèlent un syndicalisme qui a pour vocation d’être « un porte-parole des moins favorisés et des victimes des exclusions sociales »[7].

-

- Incarner les valeurs syndicales

Le Congrès ne se limite pas à des grands principes. La CSC entend avoir un regard avisé et mener des actions ciblées pour concrétiser son rejet du racisme, de l’extrême-droite et incarner ses valeurs. Sur le terrain, et pour reprendre les propos de Willy Peirens, « en tant que syndicat de valeurs, nous voulons des candidats [aux élections sociales] de valeur (…). Des candidats qui, tout comme les membres de ce congrès, considèrent le respect de la dignité humaine comme la première des valeurs. C’est un principe dont nous ne démordons pas. Voilà pourquoi il n’y a pas de place dans notre syndicat pour des candidats appartenant à l’extrême-droite et à des mouvements racistes ». L’importance de cette position est perceptible dès lors qu’elle fait l’objet d’un encart particulier dans le numéro de Syndicaliste CSC consacré au congrès[8]. C’est pourquoi, le Congrès adopte deux résolutions d’activité qui vont dans ce sens. La résolution 38 stipule que « le Congrès insiste fermement sur l’incompatibilité qui existe entre la prise de responsabilités syndicales à la CSC et une appartenance à un groupe d’extrême-droite ou à tout autre groupe poursuivant des objectifs anti-démocratiques ou racistes. La CSC ne présentera pas aux élections sociales des candidat(e)s appartenant ou apportant leur soutien à des mouvements racistes et anti-démocratiques. C’est-à-dire : (…) les personnes qui posent des actes racistes ou qui organisent des discriminations racistes ». Tout individu participant ou faisant la promotion de l’extrême-droite ne pourra pas non plus se présenter. La résolution 38bis exige de la CSC un pas supplémentaire : « le Congrès affirme que ces personnes n’ont pas leur place, en tant que membre, au sein de la CSC »[9].

Défendre ses valeurs sur le terrain

-

- Former, sensibiliser, intégrer et défendre

Sans pouvoir présumer que le congrès de 1994 constitue bien le point de départ de toutes les initiatives qui sont observées après cet évènement, la CSC multiplie les initiatives destinées, à travailler en interne les valeurs démocratique, à combattre les thèses d’extrême-droite et à des défendre les affilié.e.s qui seraient victimes de discrimination. Au niveau de la confédération, les services de formation doivent porter une attention particulière aux thèmes de l’extrême-droite et du racisme dans leur programme de formation « pour renforcer la conscientisation des militant(e)s aux valeurs démocratiques et éviter que des thèses anti-démocratiques et racistes ne trouvent un écho dans nos organisations »[10]. Par ailleurs, dès février 1995, dans la droite ligne de la Loi Erdman qui modifie la loi Moureaux de 1981 en aggravant les peines contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et en s’appliquant au contexte du travail, la CSC édifie une cellule d’accompagnement et établit un protocole de collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Composée de quelques représentant.e.s de centrales, d’un.e représentant.e du Service travailleurs migrants, du service entreprise et du service d’études, cette même cellule sert d’interlocutrice pour le Centre : ensemble, ils collaborent sur les plaintes relatives au racisme sur le lieux de travail[11].

Aux échelons régionaux, le Comité régional wallon (CRW) et le Vlaams regionaal comité (VRC) installent chacun un groupe de travail « Intégration – Droits de l’Homme ». Les sections immigrés arabe et turque sont maintenues, afin que les problèmes spécifiques à ces travailleurs et travailleuses soient pris en compte et que leur insertion dans le mouvement syndical soit renforcée. Particulièrement, du côté wallon, sont réalisés des outils d’animation sur les causes du réveil des intolérances, sur la nature et le sens de la démocratie, ainsi que sur la menace de l’extrême-droite. La CSC participe également à la définition d’une stratégie du MOC destinée à lutter contre la montée de l’extrême-droite[12]. D’après le rapport d’activités de la CSC de 1994-1996, les Jeunes CSC mènent également des actions vers les étudiant.e.s par le biais de sessions de formations consacrées au racisme et à la xénophobie[13].

En Flandre, la principale impulsion est la transformation de l’action pour les migrants en action pour l’intégration des travailleurs et travailleuses allochtones dans l’ensemble des activités de la CSC : en d’autres termes, le syndicat lutte contre le racisme et la discrimination en travaillant l’intégration. Aussi, la lutte pour la démocratie et contre l’extrême-droite se formalise par un travail de sensibilisation et d’information : diffusion de brochures et de dépliants sur l’histoire des migrations, sur l’intégration sur le lieu de travail, en préparation aux élections sociales, formation des militant.e.s et du personnel de la CSC sur la stratégie et la tactique de l’extrême-droite et la façon de la combattre, travail avec les permanent.e.s sur le thème des migrant.e.s, développement et aide aux actions des fédérations. Dans la perspective des élections sociales, les trois principales organisations syndicales signent un protocole de lutte contre la présence de l’extrême-droite sur les listes des candidat.e.s. Elles lancent également un programme dans le cadre de la campagne « Ieder zijn kleur » (« Chacun sa couleur ») dont les trois pans sont l’introduction d’une clause de non-discrimination dans le règlement de travail, une veille qui permet de contrôler la présence de migrants dans les entreprises et l’introduction de projets « Le néerlandais dans l’entreprise »[14]. Il s’agit là de quelques initiatives parmi bien d’autres.

-

- L’exclusion : ou comment ne pas sacrifier ses convictions sur l’autel de la massification

Toutefois, l’action la plus forte de la CSC reste l’exclusion pure et simple de sympathisant.e.s de l’extrême-droite. Dès février 1995, le bureau national communique aux organisations les principes qui définissent « l’exclusion d’affiliés membres de groupes d’extrême-droite ou de tout autre groupe poursuivant des objectifs racistes ou anti-démocratiques ». L’enjeu n’est pas d’organiser une chasse aux sorcières : « il s’agit de constater l’incompatibilité entre l’appartenance à la C.S.C. (même comme simple affilié) et une activité militante clairement affirmée (…) au sein de formations anti-démocratiques ou racistes ». Comprenez par-là que le simple affilié, la simple affiliée.e doivent incarner les valeurs de la CSC.

Cette posture du syndicat chrétien est juridiquement solide : la CSC est une association libre, qui a le droit de définir les valeurs de son action, de ne pas accepter ou d’exclure des membres qui les refusent et de définir elle-même la procédure menant au refus ou à l’exclusion. Cependant, elle se doit de pouvoir assumer cette posture en tenant compte de ses deux jambes : le service aux affilié.e.s, notamment en tant qu’organisme de paiement des allocations de chômage, et son action d’organisation militante. Or, dans un cas comme dans l’autre, le bureau national estime que la CSC reste dans son bon droit. Concernant l’exclusion des affilié.e.s qui ne rencontrent pas ses valeurs, « les statuts du « service central du chômage » de la C.S.C. (autrement dit de l’organisme de paiement des allocations de chômage institué par la C.S.C.) énoncent explicitement qu’il ne fournit ses services qu’aux affiliés de la C.S.C. Ce principe n’est pas incompatible avec la disposition de la réglementation du chômage selon laquelle le chômeur « choisit librement son organisme de paiement » (article 132 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Cette disposition garantit que les droits du chômeur aux prestations de l’assurance-chômage seront appréciés sans discrimination selon l’organisme de paiement. Elle n’interdit pas aux organismes de paiement privés de mettre des conditions à leur intervention – notamment celle d’être affilié à l’organisation syndicale, conformément aux statuts de celle-ci. En permettant aux organisations syndicales d’instituer des organismes de paiement d’allocations de chômage, en concurrence avec la caisse auxiliaire publique, la réglementation du chômage vise à ce que les chômeurs qui le souhaitent puissent conserver un lien avec l’organisation syndicale à laquelle ils apportent leur confiance. Les chômeurs qui s’opposent résolument aux valeurs incarnées par la C.S.C. n’ont donc pas à faire appel à ses services, et n’en subissent aucun désavantage en matière d’allocations de chômage. Les chômeurs syndiqués ne disposent d’aucun avantage ou privilège [en] matière d’assurance-chômage. Conformément à la réglementation, les statuts de l’organisme de paiement ont été approuvés par le Ministre de l’Emploi et du Travail, qui s’est porté garant de leur légalité. Il reste cependant que la décision d’exclure un affilié qui touche des allocations par le biais de notre organisme de paiement ne peut compromettre le droit de cet affilié aux prestations de la sécurité sociale. En plus des règles normales de procédures (…), il y a donc lieu de laisser à l’intéressé un préavis convenable, de façon à ce qu’il puisse préserver ses droits en faisant mutation vers une autre organisation ou vers la C.A.P.A.C. »[15].

Quant aux militant.e.s, la CSC a les coudées encore plus franches dès lors que les délégué.e.s siégeant dans les conseils d’entreprise ou dans les conseils de sécurité et d’hygiène et les candidat.e.s aux élections sociales tiennent leur mandat de leur organisation syndicale. En excluant un.e membre, celle-ci met automatiquement fin à leur mandat. Le principal garde-fou est la possibilité pour les tribunaux d’exercer un contrôle marginal, avec la possibilité de remettre en question la décision syndicale s’il apparait « que le syndicat n’a pas agi avec le soin nécessaire (la décision est manifestement non fondée en fonction des critères dont elle s’inspire) ; que le syndicat n’a pas appliqué ses propres statuts ; que le syndicat n’a pas respecté une procédure équitable »[16].

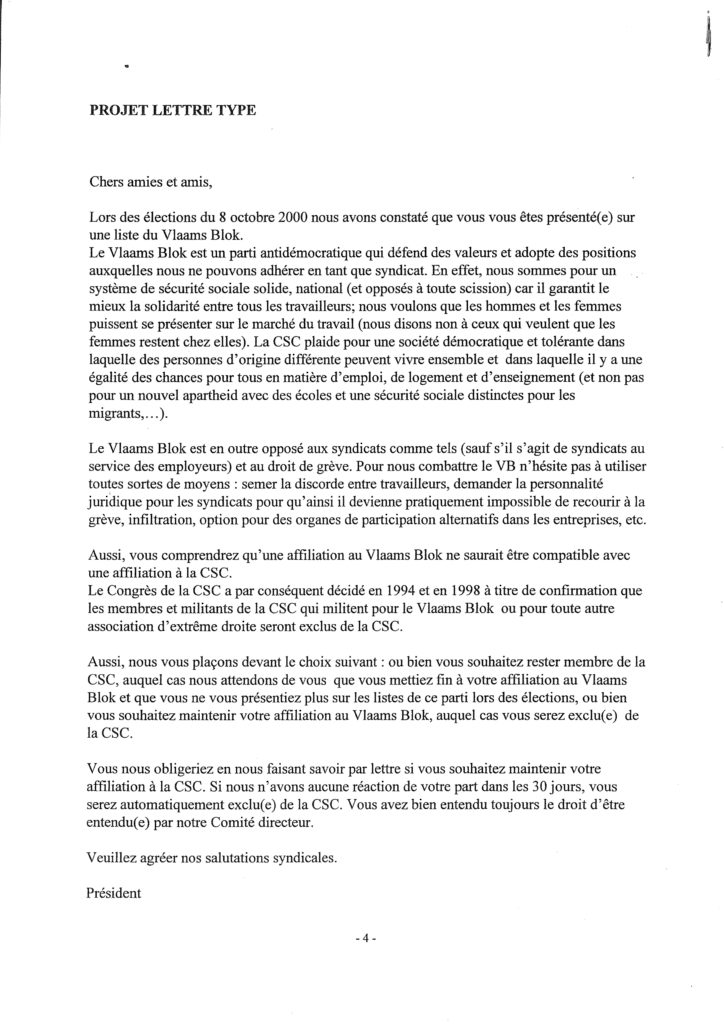

Seules les centrales sont habilitées à exclure un.e affilié.e. Les instances interprofessionnelles peuvent toutefois intervenir dans la procédure, notamment en ce qui concerne les chômeurs et les prépensionné.e.s, et saisir les instances de la centrale concernée[17]. Dans un rapport au bureau journalier du 13 mars 1996, Edwin Loof fait état de plus de 95 cas d’incompatibilité entre l’appartenance à un groupe d’extrême-droite et l’affiliation à la CSC : 52 d’entre eux sont encore en suspens d’une décision, 6 ne donnent pas lieu à une démission et environ 37 aboutissent probablement à une décision d’exclusion. Vraisemblablement parce que l’extrême-droite est mieux structurée dans le nord du pays, la plus grande majorité de ces dossiers est identifiée en Flandre – les fédérations wallonnes ne recensent pas 20 cas[18]. En 2000, des échanges de courriers entre responsables de la CSC à propos d’affilié.e.s (pas des militant.e.s) élus ou candidats sur des listes d’extrême-droite flamandes et francophones aboutissent à la décision d’appliquer les résolutions du congrès de 1994 et d’engager la procédure d’exclusion[19]. Le 6 mars 2001, sur rapport du bureau du VRC, le bureau national traite le cas de 400 membres, dont 17 militants, qui figurent sur les listes du Vlaams Blok aux élections communales. La décision finale ne revient pas à cette instance de la confédération. Cependant, celle-ci met en lumière la disparité des pratiques et des procédures propres à chaque centrale. Les résolutions du congrès ne pouvant rester lettres mortes et le travail des permanent.e.s pour identifier les militant.e.s du Vlaams Blok ne pouvant être ignoré, le bureau national émet plusieurs propositions : la transposition des décisions du congrès dans les statuts de toutes les organisations ; utiliser les listes nominatives pour identifier les militant.e.s d’extrême-droite et suivre de près leur activité syndicale ; faire de cette question une « superpriorité » ; concerter au niveau approprié sur la pertinence d’enclencher la procédure d’exclusion ; communiquer aux militant.e.s visés une lettre expliquant la position de la CSC et la nécessité pour eux de choisir entre le Vlaams Blok et la CSC. Par cette dernière posture, manifestement, la CSC reste à la recherche d’une solution « par le haut » qui laisse encore l’opportunité au militant de se rétracter par rapport à sa position favorable au Vlaams Blok.

Elle reste en revanche intransigeante sur la défense de ses valeurs : ou bien le militant change de position, ou bien il quitte le syndicat, via l’exclusion si nécessaire. Cette posture la mène d’ailleurs à conclure un accord avec la FGTB et la CGSLB selon lequel les trois organisations syndicales s’engagent à se communiquer l’une à l’autre les listes des membres exclus. Le bureau du VRC rapporte ainsi qu’à Ostende, dans le Limbourg et à Gand, le syndicat socialiste communique à la CSC une liste de membres exclus et demande de ne pas affilier ces personnes. Au 6 mars 2001, la FGTB a exclu 98 militant.e.s dans six régions. La CGSLB semble plus frileuse, dès lors qu’elle ne semble avoir exclu aucun.e de ses membres et affilie des membres exclus d’autres organisations syndicales à Anvers et dans le Limbourg. Au final, les sources consultées ne mentionnent pas le nombre de militant.e.s et d’affilié.e.s exclus de la CSC en 2001. Le syndicat chrétien est en tout cas bien déterminé à communiquer les noms des exclu.e.s, ce qui présume qu’il a bien procédé à des exclusions, et le bureau national demande de suivre scrupuleusement les listes qui seront envoyées par les autres syndicats, afin d’éviter « que l’on affilie des membres exclus par la FGTB ou la CGSL[B] »[20].

L’action plus ou moins ordonnée des trois principales organisations syndicales ne dure toutefois qu’un temps : sur plainte de plusieurs candidat.e.s du Vlaams Blok et, par ailleurs, affilié.e.s à l’une des trois organisations syndicales, la commission de la protection de la vie privée « constate que l’établissement d’une liste des membres exclus par chaque syndicat séparément sur la base de la consultation de la liste des candidats du Vlaams Blok et de la comparaison avec sa propre liste de membres constitue un traitement légitime ». En revanche, la transmission de la liste nominative des membres exclus aux autres syndicats constitue une violation de la loi sur la vie privée. Du reste, la commission ne se prononce pas sur le fond du problème : l’incompatibilité entre les valeurs défendues par les plaignant.e.s et celles de la CSC[21]. Les organisations syndicales subissent un sérieux coup de frein dans leur lutte interne contre l’extrême-droite ; elles ne desserrent pas pour autant le collet, comme en témoignent les multiples rappels de leurs valeurs, congrès après congrès et lors d’actions menées en partenariat.

Conclusions

La percée de l’extrême-droite en Flandre et, de manière marginale, en Wallonie et à Bruxelles met en perspective les conflits de valeurs qui mettent sous tension un syndicalisme de masse, entre une organisation qui porte des principes démocratiques et certain.e.s de ses membres qui sont animé.e.s par d’autres convictions. Elle met aussi en lumière le choc que peut provoquer un syndicalisme à deux jambes : de service et de militance. Jusqu’en 1994, il ne semble pas qu’il y ait de contrat mutuel entre la CSC et ses affilié.e.s, la première ne semblant pas conditionner les services qu’elle rend aux second.e.s à une adhésion philosophique explicite. Le dimanche noir semble reconsidérer fortement cette relation ; le phénomène est d’ailleurs commun aux trois principales organisations syndicales. Celles-ci ne semblent pas prêtes à sacrifier leurs fondamentaux au nom d’une affiliation massive : les affilié.e.s et les militant.e.s se doivent d’incarner sur le terrain les valeurs du mouvement syndical auquel ils appartiennent ou, en tout cas, de ne pas adopter des positions contraires. Ce front commun, porteur de valeurs démocratiques communes, opposé à l’extrême-droite et au racisme, ira même jusqu’à l’échange de listes de militant.e.s du Vlaams Blok et du Front national, ce qui sera contesté par la commission pour la protection de la vie privée, laquelle ne s’opposera par ailleurs pas au principe de l’exclusion.

Les exclusions restent toutefois les mesures ultimes employées par la CSC. Car, celle-ci ne s’épargne pas de nombreux efforts de formation, de conscientisation et d’intégration pour lutter contre les idées de l’extrême-droite et pour combattre le racisme. En d’autres termes, elle en revient à ses fondamentaux de travail d’éducation permanente pour lutter contre les aspirations anti-démocratiques. De plus, jusqu’au bout, elle appelle les affilié.e.s et les militant.e.s à réinterroger leur position, avant de se résoudre à les exclure lorsqu’ils maintiennent leur posture.

Notes

[1] Pour l’analyse détaillée de ces élections législatives, voir : MABILLE, X., LENTZEN, é., BLAISE, P., Les élections législatives du 24 novembre 1991, Bruxelles, CRISP, 1991 (Courrier hebdomadaire, n°1335-1336).

[2] Fin 1988, la CSC compte près d’1 400 000 affilié.e.s. Voir : CSC, Rapport d’activité administratif. 1985-1989, Bruxelles, CSC, p. 8.

[3] Syndicaliste CSC, n° 426, 10 janvier 1995, p. 4.

[4] Ibid., p. 7.

[5] Ibid., p. 9.

[6] Ibid., p. 10.

[7] Ibid., p. 18.

[8] Ibid., p. 38-39.

[9] Ibid., p. 27.

[10] Ibid., p. 28.

[11] CARHOP, CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Note d’[Edwin Loof], 8 février 1995 ; CARHOP, CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Projet de convention de collaboration entre la CSC et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 1995.

[12] Rapport d’activité 1994-1996, Bruxelles, CSC, p. 58.

[13] Ibid., p. 51.

[14] Ibid., p. 57.

[15] CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Note du bureau national aux organisations, 14 février 1995.

[16] CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Note du bureau national aux organisations, 14 février 1995.

[17] CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Note du bureau national aux organisations, 14 février 1995.

[18] CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Note aux membres du bureau journalier, 13 mars 1996.

[19] CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Correspondance entre Marc Becker, Jacques Debatty e.a., 9-10 octobre 2000.

[20] CARHOP, CSC – versement Josly Piette, n°A15.1 (prov.), Rapport au bureau national : exclusion membres extrême droite, 6 mars 2001.

[21] CARHOP, CSC – versement Josly Piette, n°A15.2 (prov.), Avis n° 51/2002 de la commission de la protection de la vie privée, 19 décembre 2002.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

WELTER F., « Un mouvement syndical de masse face à la percée de l’extrême-droite. Ne pas sacrifier ses valeurs sur l’autel de l’affiliation à tout prix », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°19 : Histoire des mobilisations antiracistes, septembre 2022, mis en ligne le 4 novembre 2022. www.carhop.be/revuescarhop