Julien Tondeur (Historien au CARHOP asbl)

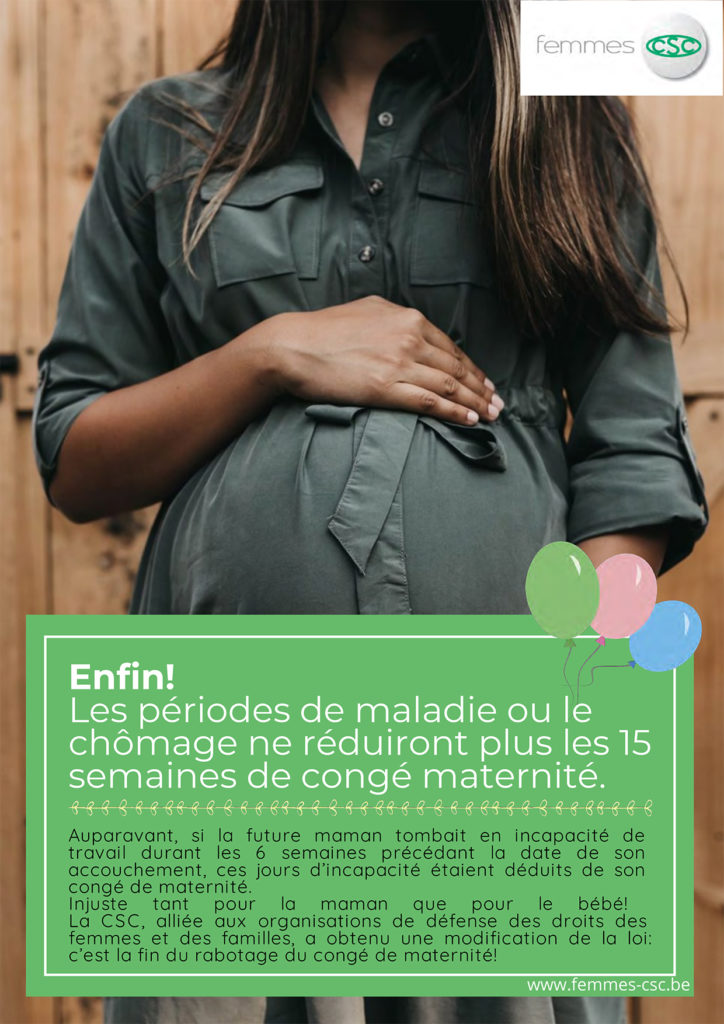

Le 03 juin 2020, la proposition de loi supprimant le rabotage du congé de maternité en cas de chômage temporaire ou d’incapacité de travail durant les six semaines qui précèdent la date prévue de l’accouchement est votée à la Chambre des représentants. Cette modification met un terme à une situation d’injustice flagrante et inacceptable pour les mamans et leurs nouveau-nés, selon les acteurs sociaux qui soutiennent la lutte. Cette victoire est suivie quelques mois plus tard par une avancée pour les congés des coparents, qui bénéficient aujourd’hui de 20 jours de congé. Que de chemin parcouru en quelques années pour le congé de naissance.[1] Car pour la naissance de ses enfants, dans les années 1980 et début 1990, mon papa a bénéficié de trois jours de congé, soit le nombre maximum possible à l’époque. Quand je suis devenu père à mon tour, en 2016 et 2020, j’ai obtenu dix jours de congé pour épauler ma compagne et accompagner nos enfants dans leurs premiers jours de vie à l’air libre. Lorsqu’un de mes collègues, plus jeune de quelques années, a lui-même eu un enfant en 2022, il a pu disposer de 15 jours. Et dans quelques mois, lorsqu’il deviendra papa pour la deuxième fois, il aura droit aux 20 jours de congé prévus dans la modification de loi votée en 2020. Revendication de longue date des acteurs sociaux, le congé de naissance bénéficierait-il également à aux mamans ? Cet article se propose d’examiner les liens qui existent entre ces questions en effectuant un rapide rétroacte sur deux combats actuels qui permettent au mouvement social d’engranger des résultats positifs, tout en étant exemplatifs d’avancées obtenues grâce à l’action en réseau élargi.

Principalement issu d’un entretien réalisé le 05 juin 2024 avec Gaëlle Demez, responsable des Femmes CSC depuis 2017, qui a accepté de se prêter au jeu de l’interview, cet article est enrichi par la consultation des archives du mouvement féministe Vie Féminine, de quelques ouvrages de référence tels que celui de Claudine Marissal Mères et pères : le défi de l’égalité. Belgique, 19e-21e siècle, d’un numéro de la revue des Cahiers de la Fonderie « La protection de la maternité, 108 ans après » de Jean Jacqmain, ainsi que d’un numéro de Dynamiques. Histoire sociale en revue publié par le CARHOP « Travail et maternité : l’impossible conciliation ? », auxquels il convient d’ajouter des ressources en lignes de la Ligue des familles, de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, de l’ULB-DULBEA et de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC).

Congé de maternité : Jalons historiques

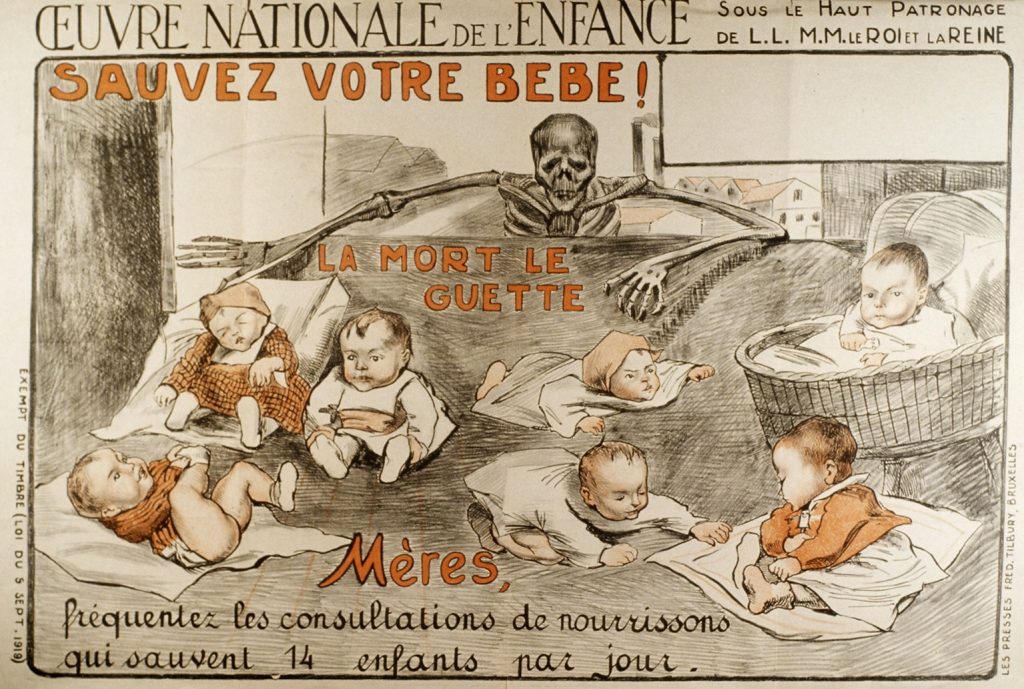

La première législation protectrice n’émerge que timidement à la fin du 19e siècle, notamment suite aux révoltes ouvrières de 1886. La loi du 13 décembre 1889 relative au travail des enfants et des adolescent.es dans l’industrie prévoit pour les ouvrières un repos de maternité de quatre semaines après l’accouchement. Elle est cependant assortie de nombreuses dérogations et ne prévoit ni revenu de remplacement ni obligation pour l’employeur de réengager la travailleuse après son congé. En 1922, la loi sur le contrat de travail des employées assimile le repos d’accouchement à un congé de maladie, mais elle ne protège pas contre le licenciement et ne s’applique pas aux ouvrières, qui constituent la majorité des travailleuses. Dans les années 1920, les organisations ouvrières féminines chrétiennes et socialistes réclament l’instauration d’un congé de maternité rémunéré et le remboursement des frais médicaux liés à la grossesse et à l’accouchement. Elles participent à l’élaboration de propositions de loi qui visent à rendre obligatoire l’assurance maternité. Le Secrétariat des œuvres sociales féminines chrétiennes en partenariat avec la Fédération nationale des ligues ouvrières chrétiennes (LOFC) et la CSC élabore un projet d’assurance maternité. Toutefois aucune de ces démarches n’aboutit, bien qu’elles bénéficient à chaque fois du soutien des organisations féminines chrétiennes et socialistes, de la Ligue des familles nombreuses et d’associations féministes.

La situation se débloque après la Seconde Guerre mondiale, avec le Pacte social de 1944 et plus particulièrement l’Arrêté du Régent du 21 mars 1945 sur l’assurance maladie-invalidité obligatoire. Le remboursement des frais médicaux liés à la grossesse et à l’accouchement ainsi que, pour les salariées, une indemnité de maternité couvrant six semaines de congé prénatal et six semaines de congé postnatal, est acquis. En 1963, la législation protège la travailleuse enceinte et allaitante contre l’exposition à des substances dangereuses et en 1967, le congé est porté à 14 semaines, dont huit de congé postnatal obligatoire. Il est accompagné de l’interdiction pour l’employeur de licencier la travailleuse en raison de sa grossesse. La travailleuse enceinte est également protégée contre les risques inhérents à son métier. En 1983, les employeurs ne peuvent plus ni refuser d’engager une femme en raison de sa grossesse, ni s’enquérir de son désir de maternité préalablement à son embauche. En 1990 enfin, le congé est établi à 15 semaines.

Un congé de maternité de 15 semaines, vraiment ?

En Belgique, le congé de maternité est donc composé de 15 semaines, dont une semaine qu’il convient de prendre obligatoirement avant la date prévue d’accouchement, et 14 semaines après. Pourtant, dans les faits, dix pour cent des femmes ne peuvent bénéficier de ces 15 semaines complètes. Jusqu’en juin 2020, si dans les six semaines qui précèdent la date prévue de l’accouchement, une femme enceinte tombe malade, est victime d’un accident, est mise en chômage temporaire ou chômage économique par son employeur, ou enfin est écartée de son travail en +l de 14 semaines est raboté à hauteur de ses jours d’absence au travail précédant la naissance. Résultat, explique Gaëlle Demez, « il y a des femmes qui se retrouvaient avec un bébé de 8 semaines à devoir reprendre le boulot, ce qu’elles ne faisaient en général pas, car même physiquement c’est quand même un peu compliqué. Et donc elles épuisaient déjà leur congé parental à ce moment-là, ce qui est une injustice, soyons clairs. Alors que nous avons déjà un des congés de maternité parmi les plus courts d’Europe ».[2]

Pour les femmes CSC, garantir les 14 semaines de congé postnatal est fondamental. Cette revendication, cela fait plus de 15 ans qu’un front commun, composé d’organisations féministes et de femmes, des groupes femmes des syndicats et de la Ligue des familles cherche à l’obtenir, sans succès. Déjà dans la deuxième moitié des années 1980, Vie Féminine (VF) et le service syndical des femmes de la CSC formulent des propositions de modification du congé de maternité vers un allongement à 16 semaines au total, avec deux semaines à prendre obligatoirement avant la date prévue d’accouchement. À l’époque, le congé est de 14 semaines et si la proposition se limite à deux semaines supplémentaires, la justification est entre autres qu’il ne faut pas « pénaliser davantage la femme sur le marché du travail ». Un argument que reprennent d’ailleurs aujourd’hui les femmes CSC, car plus une femme s’absente longtemps du marché de l’emploi, plus elle a de difficultés à s’y réinsérer, souligne Gaëlle Demez. Vie Féminine et la CSC, demandent à ce que « les absences pour maladie qui surviennent pendant les 4 semaines précédant le congé prénatal obligatoire et pour d’autres raisons que celles liées à l’état de grossesse, ne peuvent entamer les 4 semaines à prendre facultativement avant ou après l’accouchement ». La justification est simple : ne pas confondre grossesse et maladie. Des arguments, encore une fois, assez similaires à ceux développés aujourd’hui. Toutefois, si le congé est porté à 15 semaines en 1990, durée toujours en vigueur actuellement, les autres propositions n’aboutissent pas et durant de nombreuses années la situation n’évolue plus.

Les événements s’accélèrent toutefois en 2016, quand une jeune maman, tombée malade avant sa date prévue d’accouchement, lance une pétition qui réunit 45 000 signatures. Dans son sillage, la Ligue des familles interpelle la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Maggie De Block, via une lettre ouverte et une vidéo Facebook. Vue plus de 260 000 fois en cinq jours, elle remet le sujet au cœur de l’actualité tout en provoquant des débats parlementaires. Plusieurs propositions de loi sont déposées pour remédier à cette situation, cependant aucune n’aboutit dans un premier temps.

Les arguments des acteurs sociaux

Lors de notre entretien, Gaëlle Demez me montre une lettre ouverte envoyée aux président.es des partis politiques par les syndicats, la Ligue des familles et le Gezinsbond, les Femmes prévoyantes socialistes (FPS, aujourd’hui Soralia), le Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB) et le Vrouwenraad en septembre 2019.[3] Les arguments avancés par les signataires révèlent l’injustice de la situation. Parce qu’elles sont malades, accidentées, mises en chômage ou écartées, des femmes subissent une différence de traitement préjudiciable. La maman qui doit reprendre le travail après un congé de maternité raboté risque plus que les autres de devoir utiliser un congé maladie ou un congé parental, épuisant ainsi ses droits alors qu’elle devrait encore être en période de congé de maternité. Cette situation pousse de nombreuses femmes à continuer à travailler le plus longtemps possible, même si le corps médical leur préconise de se reposer. D’autre part, un consensus scientifique et médical existe sur le fait que le temps que les parents passent avec un nouveau-né est crucial pour le développement de l’enfant et la relation parent-enfant. Aux yeux des signataires, le congé ne peut pas dépendre de l’état de santé avant l’accouchement. Enfin, fait remarquer le courrier, l’État fédéral lui-même a pris la mesure de cet enjeu et fait le choix de supprimer cette pratique pour son personnel, le secteur privé devrait donc suivre cet exemple.

En décembre de la même année, le Conseil National du Travail (CNT) qui réunit les représentant.es du patronat et des syndicats, affirme unanimement dans un avis rendu public qu’il y a lieu de mettre fin à cette discrimination. Les acteurs sociaux espèrent alors que ce nouvel élément constitue la pièce manquante pour faire évoluer la situation, donnant de l’espoir à leur lutte.

La pandémie de Covid-19 comme accélérateur de changement

La situation reste néanmoins inchangée lorsqu’éclate la pandémie de Covid-19 en mars 2020. Du jour au lendemain, la Belgique est confinée. Des millions de travailleurs et travailleuses sont sommé.es de rester chez eux afin de limiter la propagation de la maladie et de très nombreuses entreprises mettent leur personnel en chômage temporaire pour cause de force majeure. Comme le prévoit alors la loi, les femmes qui sont à quelques semaines de leur accouchement voient donc ce chômage temporaire réduire automatiquement leur congé de maternité. Selon Gaëlle Demez, cette situation joue un rôle prépondérant dans la future modification de la loi, car elle inverse le rapport de force : « Par définition, en temps normal, on n’est pas enceinte et on n’accouche pas toutes en même temps. Donc, il n’y a pas de masse critique de femmes qui vivent exactement la même situation au même moment et qui peuvent être indignées au même moment ». Mais soudainement, avec la pandémie, cette injustice frappe de manière simultanée des milliers de femmes dans le pays. Et Gaëlle Demez de poursuivre : « Peut-être que dans ce type de moment, les bébés, les femmes enceintes, c’était plus important. Ce sont peut-être des moments durant lesquels on réaligne un peu nos valeurs (…). Grâce à cela, on a pu repasser au parlement, on a réactivé les leviers politiques et les élu.es politiques se sont rendu compte que ça n’allait vraiment pas, qu’il y avait une masse de jeunes mères qui avait eu leur congé de maternité raboté. En temps de Covid, tout le monde était un peu plus sensible et donc c’est mieux passé, la loi a été modifiée. Maintenant, si on tombe malade avant son congé maternité, et bien on est malade. C’est presque fou qu’on ait dû se battre pour cela, mais voilà on y est arrivé ». Le 15 mai, en commission des affaires sociales de la Chambre, la proposition est adoptée et le 03 juin 2020, la modification de la loi, présentée par Ecolo-Groen est votée, malgré le fait que le Mouvement Réformateur (MR) s’abstient, tandis que la Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA) et l’Open VLD votent contre la proposition.[4] La loi est finalement promulguée au Moniteur belge le 18 juin, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, donnant raison au raisonnement avancé par Gaëlle Demez sur le rôle de la pandémie dans cet acquis social. Pour le service femmes de la CSC, si le combat n’est pas terminé, une revendication supplémentaire est par exemple que la durée du congé soit doublée pour les jumeaux et triplée pour les triplés, il vient néanmoins de bénéficier d’une belle victoire. Quelques mois plus tard, c’est le congé de naissance qui bénéficie à son tour d’une modification.

Congé de paternité puis congé de naissance : jalons historiques

En 1978 un congé de circonstance est prévu, dans le secteur privé, pour les papas lors de la naissance d’un enfant. Le travailleur peut s’absenter trois jours, sans perte de rémunération et au choix, dans les douze jours à dater de l’accouchement. Il n’est alors pas appelé congé paternité, mais repris dans les jours de circonstance. En octobre 1994 le Parti socialiste dépose au parlement une proposition de loi relative au congé de paternité, de dix jours, obligatoire, à prendre dans les douze jours après la naissance. Le 1er juillet 2002, sur base du texte de 1994, mais amendé, le parlement belge adopte la loi sur le congé de paternité. Elle permet à chaque travailleur de prendre 10 jours de congé dans les 30 jours qui suivent la naissance d’un enfant. Les trois premiers jours sont rémunérés à 100 % par l’employeur tandis que les sept jours suivants sont pris en charge par l’assurance maladie invalidité. Le travailleur reçoit de la mutualité une indemnité journalière équivalente à 82 % de sa rémunération brute plafonnée (comme les mères le premier mois qui suit l’accouchement ). En 2009, la période durant laquelle le père peut prendre le congé est allongée aux quatre mois qui suivent la naissance. En 2011, le congé de paternité devient le congé de naissance, accessible aux coparents.

Prendre un congé de naissance, une tendance qui s’affirme

En 2010, une étude de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes portant sur le congé de paternité[5] en Belgique démontre que l’immense majorité des pères prennent un congé après la naissance de leur bébé (93,8% des répondants). Mais il s’agit aussi bien du congé de paternité que de congés annuels, ou sans solde. La majorité (56,8%) prend dix jours de congé, mais en moyenne les répondants prennent 12 jours de congé après la naissance. Toutefois, la réglementation relative au congé de paternité semble ne pas fonctionner de façon optimale : tous les hommes ne le prennent pas, soit qu’ils ne possèdent pas l’information, soit que sous la pression ils ne peuvent pas. Beaucoup prennent moins de dix jours et complètent leur congé de paternité par des congés annuels, ou par une autre réglementation, car aux yeux de certains employeurs ou collègues, il est parfois mieux vu de partir en vacances que de prendre un congé de paternité. Au vu de ces résultats, l’Institut conclut son rapport par quelques recommandations, à commencer par la protection contre le licenciement qui fait alors défaut en Belgique, alors même qu’une directive européenne le demande et que le congé parental ou le congé d’adoption en bénéficient. Ensuite, le rapport rappelle que ce congé est un droit et que l’employeur ne peut dès lors ni le refuser, ni le postposer, ni en fixer les conditions. L’Institut constate enfin que les pères souhaitent un allongement du congé de paternité, idéalement porté à une durée de 22 jours, ainsi qu’une plus grande flexibilité sur la période couverte par le congé. Ils reconnaissent l’importance de leur présence auprès de leur partenaire pour la soutenir et passer du temps avec le nouveau-né, mais jugent également que ce congé permet de s’occuper de tâches ménagères et d’effectuer des actes administratifs liés à la naissance. Les mentalités évoluent et l’étude de l’institut le reflète parfaitement. À partir de sa parution, plusieurs acteurs se remobilisent autour de la question.

De nouvelles revendications

En 2016, à l’occasion de la fête des Pères, la Ligue des familles, dont Gaëlle Demez souligne le rôle moteur dans ces luttes, lance un plan d’action pour rendre ce congé de naissance obligatoire et en doubler la durée. La Ligue agit à quatre niveaux : vers le pouvoir exécutif, vers le pouvoir législatif, vers les partenaires sociaux et vers les citoyens et les médias. Parallèlement, elle continue à plaider pour étendre le congé de naissance aux travailleurs qui ne peuvent en bénéficier, comme c’est le cas pour les indépendant.es. Un travail de lobbying politique pour la création d’un congé de naissance pour indépendant.es est entamé, soutenu et relayé à la Chambre par une majorité de parlementaires. Trois ans plus tard, le 13 février 2019, le congé de naissance pour les indépendant.es est voté à l’unanimité.

À la même période, fin des années 2010 début 2020, les femmes CSC et la Ligue, ainsi que d’autres associations mobilisées sur la question, militent vigoureusement pour rendre obligatoire ce congé et l’allonger à 15 semaines, comme le congé de maternité. Début août 2020, la Ligue lance une pétition avec différents partenaires en ce sens. Cet appel est rejoint par plus de 26 000 parents. Il est largement soutenu et relayé par les femmes CSC.

2020, année faste

Dans la foulée de la modification de la loi sur le congé de maternité, le futur nouveau Gouvernement fédéral conclut un accord le 30 septembre 2020 pour allonger le congé de naissance de 10 jours à 20 jours.[6] À partir du 1er janvier 2021, les pères ou coparents, en ce compris les indépendant.e.s, bénéficient de 15 jours de congé, qui sont portés à 20 jours depuis le 1er janvier 2023. En quelques années, avec ces deux modifications de loi, maternité et naissance, la place octroyée aux parents pour accompagner leurs bébés dans leurs premières semaines de vie à l’air libre augmente radicalement. Là encore, il s’agit d’une victoire, même si elle n’est pas totale, pour les femmes CSC et les autres organisations sociales et associations qui militent sur cette question depuis des années. Selon Gaëlle Demez il s’agit d’un premier pas vers un congé de naissance qui doit être porté à 15 semaines. La différence de 12 semaines de congé entre les pères ou coparents et les mères suite à la naissance d’un enfant, doit être comblée.

Allonger le congé de naissance et le rendre obligatoire, une mesure en faveur des femmes également

Notre interlocutrice explique que pour les acteurs et actrices qui étudient la question du droit des femmes, l’allongement du congé de naissance et son caractère obligatoire sont considérés comme indispensables pour plusieurs raisons. Elle cite notamment l’impact d’une étude de l’ULB-DULBEA (sortie au moment des discussions parlementaires à propos d’un possible allongement au-delà des dix jours de congé, mais dont les résultats sont connus depuis le début de l’année 2020) qui évalue que le coût des enfants pour la carrière des mères en Belgique représente une diminution de 43 % des revenus jusqu’à huit ans après la première naissance. L’étude démontre également que les mères sont 40 % plus susceptibles que les pères d’être en incapacité de travail jusqu’à huit ans après la naissance d’un enfant. Ces chiffres considérables sont aggravés par le fait que cet écart se maintient à long terme et tend à s’amplifier avec le nombre d’enfants qui composent la famille. Or, en utilisant la réforme législative de 2002, l’article met en exergue que la prise d’un congé de paternité (à l’époque, car avant la modification de la loi en 2011) de deux semaines permet de réduire sensiblement les différents coûts liés à la présence d’enfants. Elle démontre notamment que l’introduction d’un congé de paternité a réduit de 21 % le temps que les mères ont passé en incapacité de travail sur une période de 12 ans.

Pour Gaëlle Demez, le choc consécutif à cette étude est grand : « En Belgique, 1 femme sur 5 ne retourne pas sur le marché du travail après l’accouchement de son premier enfant. On est tombé de notre chaise ! C’est toujours le problème des bulles. Il y a toute une série de femmes qu’on ne voit pas, alors qu’on travaille sur la question des femmes. (…) Et juste avec 10 jours de congé de paternité, on diminue tous ces impacts de moitié. Alors qu’on cherche depuis des années des plans pour lutter contre l’écart salarial dans l’entreprise, etc. On s’est dit que ce levier-là était hyper simple, il est porteur, on peut embarquer tout le monde dans la revendication ». Contrairement aux arguments développés par certain.es opposant.es explique Gaëlle Demez, non seulement les pères jouent un rôle important dans les premiers mois de la vie de leur enfant, mais ils contribuent également à aider les mères à se reposer et à participer aux tâches ménagères. In fine, l’allongement du congé de paternité est vu comme un élément clé de la lutte pour l’égalité femmes-hommes. Pourtant, il existe des différences de point de vue. Par exemple, la revendication du caractère obligatoire ne fait pas l’unanimité dans le syndicat, alors que pour les femmes CSC, c’est indispensable, car dans de nombreuses entreprises, une pression existe sur les pères afin qu’ils renoncent à ce congé ou qu’ils le limitent. Actuellement nous explique Gaëlle Demez, ces arguments sont défendus par les organisations sociales à la conférence pour l’emploi ou au CNT, où se déroulent des discussions à propos d’une réforme pour les congés thématiques[7], car beaucoup de travailleurs et travailleuses ne s’y retrouvent pas et il est nécessaire d’en améliorer la lisibilité. Pour Gaëlle, résumer le contenu de ces discussions est assez simple : « les patrons veulent moins de congés, mais mieux rémunérés. Nous on trouve qu’il faut mieux les rémunérer, mais pas moins de congés. Et idem pour ce congé de naissance, on dit qu’il doit être allongé et obligatoire. Et comme pour les congés de maternité, allongé en cas de grossesse multiple ».

Perspectives

Au niveau des stratégies, Notre interlocutrice souligne l’apport du travail en réseau, qui lui semble indéniable. Le travail en front commun, avec la Ligue des familles et des organisations de femmes et féministes, joue un rôle important et sur les questions d’égalité continue-t-elle, les syndicats travaillent très bien ensemble. Elle rappelle également le rôle de la pandémie, période durant laquelle ces deux modifications de loi sont adoptées. La situation exceptionnelle vécue par l’ensemble de la population, même si les conditions n’étaient pas similaires pour toutes et tous, a accéléré les événements. Pour la responsable des femmes CSC, sur ce type de question, maternité et paternité, les avancées sont là, les manières de penser évoluent, la société change. Syndicalement souligne-t-elle, le contexte actuel fait que ce type de revendications est sans doute plus facile à porter que les questions liées au travail ou au revenu. Et pour Gaëlle Demez, à qui nous laissons le soin de conclure « c’est un gros boulot. Mais c’est une revendication chouette, car ça fait embarquer les hommes dans les questions d’égalité ».

Pour en savoir plus :

Archives de Vie Féminine, VF, Secrétariat National, N°684, Note Actualité en matière de politique familiale, 9 décembre 1986.

MARISSAL C., Mères et pères : le défi de l’égalité. Belgique, 19e -21e siècle, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, AVG – CARHIF, Bruxelles, 2018.

JACQMAIN J., « La protection de la maternité, 108 ans après », Cahiers de la Fonderie, n°22, juin, 1997.

LORIAUX F. (dir), « Travail et maternité : l’impossible conciliation ? », Dynamiques. Histoire sociale en revue, CARHOP, n°1, mars, 2017. https://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2017/03/Introduction-au-dossier-1.pdf

VOGEL L., « La maternité comme une anomalie : une régulation patriarcale et productiviste des risques reproductifs », Dynamiques. Histoire sociale en revue, CARHOP, n°1, mars, 2017. https://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2017/03/La-maternit%C3%A9-comme-une-anomalie-une-r%C3%A9gulation-patriarcale-et-productiviste-des-risques-reproductifs.pdf

FONTENAY S. et TOJEROW I., « Coût de l’enfant pour la carrière des femmes et comment le congé paternité peut aider », Département d’économie appliquée de l’ULB, DULBEA Policy Brief, n°20.03, octobre, 2020, https://dulbea.ulb.be/files/d1070b846ef1f6e4b0abe5672ba0428e.pdf.

CHAGNON M. et DELAVA C., « L’allongement de la durée du congé de paternité, un grand pas vers l’égalité femmes-hommes », Commission jeunes CFFB, 15 septembre 2020, https://www.cffb.be/lallongement-de-la-duree-du-conge-de-paternite-un-grand-pas-vers-legalite-femmes-hommes/.

Pour un congé de paternité/coparentalité de 15 semaines, Service d’étude et action politique de la Ligue des familles, mars 2022, https://liguedesfamilles.be/storage/18793/2203021-etude-conge-paternite-15-semaines.pdf.

Congé de paternité en Belgique : l’expérience des travailleurs. Une étude quantitative, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Bruxelles, 2010, https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/47%20-%20Cong%C3%A9%20de%20paternit%C3%A9_publication_FR.pdf.

Notes

[1] En 2011, le congé de paternité devient accessible pour l’ensemble des coparents, mères ou pères. On parle aujourd’hui, selon les usages ou les auteur.es, de congé de naissance, de coparentalité ou de paternité. Dans cet article, nous utiliserons le terme de congé de naissance.

[2] Seules l’Allemagne, la Suisse et Malte octroient un congé de maternité moins long (14 semaines), mais dans les deux premiers cas, le salaire perçu est plus élevé, avec 100% du salaire pour l’Allemagne et 80% du salaire pour la Suisse. En Belgique, la maman touche 82% du salaire le 1er mois et 75% ensuite.

[3] Le Gezinsbond est La Ligue des familles pour le côté néerlandophone, comme le Vrouwenraad est le pendant du Conseil des femmes francophones de Belgique.

[4] La Libre Belgique, Le MR s’est bien abstenu lors du vote de la loi préservant le repos d’accouchement, 05 juin 2020, https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2020/06/05/le-mr-sest-bien-abstenu-lors-du-vote-de-la-loi-preservant-le-repos-daccouchement-DQUF5YZUF5GODEVH2QTSVQ45OA/., consulté le 22 mai 2024

[5] Au moment de la parution de cette étude en 2010, la loi de 2011 incluant les coparents n’a pas encore été modifiée, ce qui explique pourquoi il est ici uniquement question du congé de paternité.

[6] Le gouvernement dirigé par le libéral néerlandophone Alexander De Croo, institué le 1er octobre 2020, composé d’une coalition « Vivaldi » de sept partis entre socialistes, libéraux, écologistes des deux communautés et chrétiens démocrates flamands.

[7] Les congés thématiques sont des formes spécifiques d’interruption de carrière. Pendant une période déterminée, ils permettent d’interrompre complètement ou partiellement les prestations pour des besoins précis. Il en existe quatre : parental, pour assistance médicale, pour soins palliatifs, pour aidant proche.

Pour citer cet article

TONDEUR J., « Congé de maternité et congé de naissance, même combat ? », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 23 : De la rue au parlement : femmes en luttes pour leurs droits, juin 2024, mis en ligne le 3 juillet 2024 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/