Donatien Dibwe dia Mwembu

Professeur d’histoire, Université de Lubumbashi

Introduction

En 2001, nous avons organisé une exposition autour du thème « Travail hier et aujourd’hui ». La question fondamentale qui a milité en faveur de ce thème était celle de savoir ce qu’était devenu le travail dans la mémoire des travailleurs et travailleuses après une longue période de crise politique, économique et sociale qu’a connue la République démocratique du Congo (RD Congo). Cette crise a été marquée par la politique improductive de la zaïrianisation en novembre 1973, le processus de démocratisation amorcé en avril 1990 avec son cortège de violences (les incidents sanglants sur le campus universitaire de Lubumbashi, le pillage systématique du tissu économique urbain, le conflit interethnique katangais-kasaïen, etc.). À l’époque, comme maintenant, le « hier » signifie non seulement le passé lointain, la période précoloniale et coloniale, mais aussi le passé récent dans la période postcoloniale.

Notre communication s’intéresse à la représentation du travail dans la mémoire des ouvriers de la ville de Lubumbashi, principalement ceux de l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK), devenue Générale des carrières et des mines (Gécamines) en 1967. Elle prend pour point de départ le dialogue entre deux représentants de générations et de mondes de travail différents, à savoir un père, ancien retraité de l’UMHK, et son fils, ingénieur et travailleur actif au sein de la même entreprise, actuellement Gécamines. Le vieux travailleur retraité de l’UMHK ne comprend pas comment un salarié, ingénieur de surcroît, ne soit pas capable de nourrir convenablement sa famille et de se loger. Car en fait, l’ingénieur en question continue à loger dans la maison paternelle avec ses trois enfants. Le vieux travailleur raconte comment, à son époque, la sécurité sociale était assurée à tout travailleur, quelle que fût sa catégorie professionnelle. La situation présente que vit son fils est dramatique. Il en découle que le travail d’aujourd’hui tue plus qu’il ne fait vivre le salarié.

La question principale autour de laquelle se focalise cette communication est celle de savoir ce qu’a été le travail et comment il a évolué au cours des trois périodes classiques de l’histoire de la RD Congo, à savoir, la période précoloniale, la période coloniale et la période postcoloniale.

La période précoloniale

Le travail apparaît à toute la communauté humaine comme une occasion pour l’émancipation de l’être humain, une libération dans la mesure où l’être humain se soustrait de la tutelle d’autrui et est désormais maître de son destin, vole de ses propres ailes et affirme ses responsabilités et sa maturité dans la satisfaction de ses propres besoins. Les enquêtes menées auprès des anciens travailleurs des grandes entreprises locales montrent qu’avant leur recrutement à destination du Haut-Katanga industriel, les Congolais.e.s s’adonnent principalement aux activités agropastorales. Néanmoins, certaines activités industrielles peuvent exister également, nous le détaillerons par la suite.

De manière générale, la terre est une propriété collective, clanique. Les Congolais.e.s ignorent habituellement le travail salarié et le travail profit. Le travail pratiqué est le plus souvent un travail utilitaire au profit de la communauté familiale et dont l’objet est la production des biens de consommation, la mise en œuvre des matériaux nécessités par l’habitat, les objets ménagers ou la culture. En d’autres termes, on ne travaille pas pour l’amélioration du rendement, encore moins pour une rémunération quelconque. Ici, chaque membre participe au devenir du groupe, à son bien-être, à sa survie.

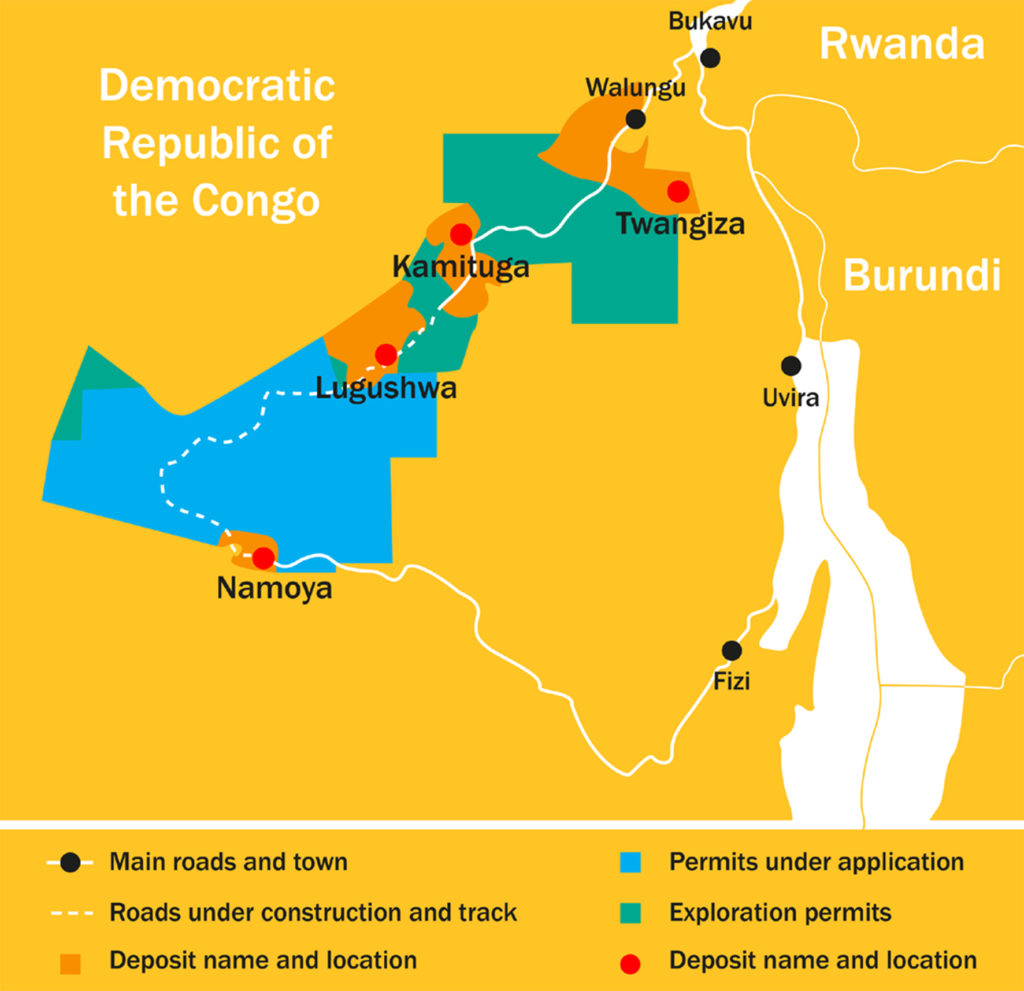

La situation est semblable en ce qui concerne les populations autochtones du site de Lubumbashi, les Batemba et les Bena-Kasaka du chef Kaponda, qui travaillent aussi en vue d’assurer leur vécu quotidien. Elles disposent des moyens techniques adéquats pour exécuter leurs activités agricoles et industrielles. Les travaux agricoles (la cueillette, la pêche, la chasse, l’élevage et l’agriculture) ont lieu pendant la saison des pluies, d’octobre à avril, tandis que les travaux industriels (la récolte de la malachite et du bois, la fonte du cuivre et enfin la fabrication des croisettes[1]) par les « mangeurs » de cuivre sont effectués pendant la saison sèche, de mai à septembre.[2] À la différence des travaux agropastoraux, l’exploitation minière artisanale a un objet de profit puisque les produits fabriqués, à savoir les fils de cuivre, les houes, les balles de fusil, les bracelets et les célèbres croisettes sont aussi vendus localement et aux populations étrangères.[3] Les populations autochtones exploitent ainsi plusieurs mines à ciel ouvert (énormes trous de marmite) sur les sites de Kalukuluku, Rwashi, etc., et ailleurs dans le reste du Sud-Est de l’espace qui sera dénommé province du Katanga à partir de 1910.[4] Le développement à la fois agricole et industriel a un impact positif sur la création, l’organisation et le développement du royaume de Garenganze sous le règne du roi M’Siri.[5] Bunkeya, la capitale de ce royaume, est devenue un centre commercial important à cause des activités économiques qui s’y déroulent. L’avènement de la colonisation met un terme à l’existence du royaume de M’Siri, après l’assassinat de ce dernier en 1891. Ensuite, la création du Comité spécial du Katanga en 1900 dépossède les autochtones de leur droit d’exploiter et de jouir de leurs ressources du sous-sol. À partir de ce moment, interdites désormais de « manger le cuivre », les populations autochtones se contentent uniquement des activités agropastorales.

La période coloniale (1885-1960)

L’année 1910 marque un tournant décisif dans l’histoire de la RD Congo. Le Congo belge passe alors de l’économie de la cueillette (ivoire, caoutchouc) à celle de l’exploitation minière industrielle. L’émergence du monde industriel moderne provoque une grande mobilité des populations, avec comme conséquence de profonds bouleversements des structures démographiques. Les migrations, d’abord forcées et ensuite volontaires, renforcent le déséquilibre démographique entre les deux nouveaux mondes différents, mais complémentaires : le milieu rural agricole dans lequel prédomine le travail dit traditionnel et, le milieu urbain industriel, bastion du travail dit moderne.

-

- Le monde rural

Le monde rural doit jouer, au début de l’industrialisation, le rôle à la fois de reproduction de la force de travail et de grenier pour le développement économique de la ville, puisqu’il faut nourrir les travailleurs engagés dans des entreprises industrielles. Les paysans sont également astreints à des travaux forcés, communément appelés travaux d’ordre éducatif, dont fait partie notamment la culture de coton. Ils sont indépendants mais à la solde des sociétés cotonnières dans le cadre des cultures obligatoires. En dehors des cultures obligatoires, ces paysans s’occupent aussi des cultures dites facultatives (manioc, maïs, arachides, haricots, etc.) dont les produits sont destinés aux centres de consommation dans les espaces industriels. Le travail dans le milieu rural n’est plus tourné uniquement vers la consommation de la communauté rurale, mais aussi vers la vente aux seules sociétés cotonnières (pour le coton) et aux sociétés minières et industrielles implantées dans les centres urbains.

Le monde rural doit alors faire face à deux politiques coloniales diamétralement opposées. D’une part, une production vivrière abondante est nécessaire pour nourrir la main-d’œuvre africaine urbaine de plus en plus nombreuse. D’autre part, on assiste à la mise sur pied d’une politique de sous-peuplement et de sous-développement des milieux ruraux au profit du milieu industriel qui a besoin d’une main-d’œuvre de plus en plus nombreuse pour son développement. Ainsi dans les villages, les gens sont-ils désormais obligés de payer leur impôt de capitation en argent et non plus en nature. Pour ce faire, ils doivent soit vendre leurs produits agricoles soit se faire engager dans des entreprises minières, industrielles et commerciales. En 1927, par exemple, les autorités de l’UMHK ont refusé d’acheter les produits agricoles des Congolais.e.s, tentant par cette mesure de forcer les engagements dans les mines.[6]

Le milieu rural va alors connaître un exode massif, fruit de la mise en place des stratégies de répulsion, notamment les travaux obligatoires et l’institution de l’impôt en argent, afin de décourager les villageois et les contraindre à quitter leur village. Beaucoup d’études ont été consacrées, entre autres, à ce problème.[7]

On assiste par ailleurs, au début des années 1930, à un conflit « mines-coton » opposant l’UMHK aux sociétés cotonnières qui entravent l’émigration des travailleurs mariés vers les centres urbains.[8]

-

- Le monde industriel moderne

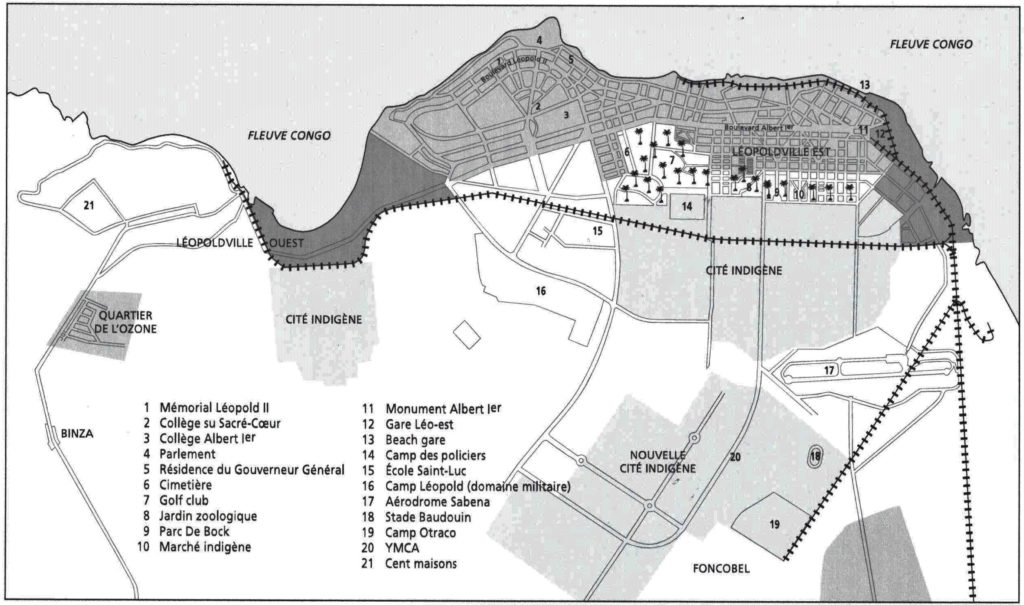

Dans le Haut-Katanga industriel, Élisabethville (aujourd’hui Lubumbashi) va naître parce que l’UMHK décide d’y implanter sa première usine pour le traitement du cuivre près de la rivière Lubumbashi. La présence d’un cours d’eau à fort débit pour ravitailler ses usines et le passage sur ce même site du chemin de fer en provenance du Cap sont des facteurs déterminants qui militent en faveur de ce choix.

L’implantation de l’UMHK provoque la création et le développement de petites et moyennes entreprises, filiales industrielles, commerciales et agricoles. Leur présence suscite des recrutements massifs (obligatoires d’abord et volontaires plus tard) de main-d’œuvre congolaise et africaine (d’autres pays du continent) et leur concentration dans des foyers industriels.

Le début de l’industrialisation s’accompagne de mauvaises conditions de travail et de vie des populations ouvrières. Le logement défectueux et grégaire, le travail exclusivement manuel avec des outils de production rudimentaires, l’alimentation déficiente, l’absence d’un équipement approprié et l’absence de sécurité sur le lieu de travail, etc., engendrent des taux de morbidité et de mortalité très élevés, à telle enseigne que le Haut-Katanga industriel est considéré comme le pays de la mort. Le travail lui-même apparaît aux yeux des travailleurs africains comme une forme déguisée d’esclavage. D’où l’expression « kazi ni butumwa » (le travail c’est l’esclavage).

Le travail est rendu d’autant plus dur que le séjour de l’Africain dans le centre industriel ne doit pas dépasser une année. Ainsi le travailleur africain doit-il être pressé et rejeté comme un citron. C’est donc une épave qui rentre dans son village où l’attendent les travaux champêtres. Dans ces conditions, la désertion s’avère être une forme de résistance passive de la part des travailleurs autochtones.

À partir de la fin des années 1920, l’UMHK change sa politique de gestion de la main-d’œuvre africaine. Poussée par des nécessités économiques, elle met un terme au système de travail migrant de courte durée, imité de l’Afrique du Sud, et adopte une politique de stabilisation. Cette politique sociale ne peut pas réussir sans la « complicité » involontaire des femmes africaines. Leur présence et celle des enfants sont par conséquent tolérées dans les centres industriels. C’est le phénomène connu sous le terme de la (re)constitution des ménages. Bien qu’exclues du circuit économique moderne, les femmes sont considérées par les grandes entreprises coloniales comme le socle de leur développement. Il faut rendre attrayants les camps des travailleurs en améliorant le logement et en l’adaptant à la taille des familles des travailleurs, en améliorant la quantité et la qualité de l’alimentation, en améliorant les infrastructures médicales, en créant des écoles pour les enfants et des foyers sociaux pour les femmes des travailleurs. Une fois dans les camps de travailleurs, les femmes changent de statut social. Elles ne sont plus des femmes paysannes, mais bien des femmes ménagères. Elles se sentent dépouillées des charges rurales : l’eau de robinet remplace la rivière ; la ration alimentaire remplace les travaux de champs ; la distribution du bois de chauffage et de cuisson au camp remplace la recherche du bois en forêt. Les femmes ménagères sont considérées par leurs époux comme des « bibi sultani » (femmes-reines)[9] ou des femmes oisives. Au fur et à mesure que les conditions de vie et de travail s’améliorent, la vie dans les centres industriels s’améliore aussi et devient attrayante, les taux de morbidité et de mortalité baissent. Les camps industriels, jadis dévoreurs des personnes, connaissent des taux de natalité élevés et donc un accroissement naturel de plus en plus positif.

La rémunération des travailleurs comprend deux rubriques : le salaire en nature, le plus important (logement, ration alimentaire, enseignement, soins médicaux, travaux d’assainissement de l’environnement), et le salaire en espèces, considéré comme l’argent de poche, un salaire de misère.

« En 1949, note Michel Merlier, l’Union minière évalue le coût moyen d’une journée d’ouvrier à 76,84 francs dont 24,98 francs seulement en espèces. Le reste se décompose comme suit : 31,41 francs pour les avantages en nature (ration et logement), 9,82 francs pour les charges imposées par l’État (école, soins), 2,98 francs pour divers avantages indirects et 7,65 francs pour l’administration et l’entretien des camps ».[10]

Le salaire en espèces offert au travailleur est donc de loin inférieur au salaire en nature. La grève des travailleurs africains de décembre 1941 est un signe de leur mécontentement par rapport au salaire de misère qu’ils perçoivent à la fin du mois.

La création des syndicats après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, va contribuer tant bien que mal à l’amélioration des conditions de vie et de travail. Les syndicats, porte-parole et défenseurs des intérêts des travailleurs, s’érigent alors en des espaces appropriés de négociations et de réduction de l’arbitraire des employeurs. Au cours des années 1950, le travail semble assurer une certaine aisance auprès du travailleur. Aussi l’expression « kazi ni butumwa » est désormais remplacée par « kazi ndjo baba, ndio mama » (le travail, c’est mon père, c’est ma mère) ou encore « kazi ndjo buzima bwa muntu » (le travail, c’est ça la vie d’une personne).

Continuer la lecture de « Travail hier et aujourd’hui à Lubumbashi. Perspectives générales »