Pierre Georis (Sociologue, ancien secrétaire général du MOC)

Cet article cherche à présenter la notion « économie sociale », en relation avec quelques voisines, en particulier « non-marchand » et à donner un aperçu des tensions qui traversent le domaine. L’approche est principalement sociologique, en ceci qu’on définit un champ et qu’on le présente comme « champ de tensions ».

LE CHAMP DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Pour “lire” correctement les questions posées à l’économie sociale – son histoire et son actualité, en particulier belge francophone – il faut en passer par une séquence de conceptualisation. Cela impose d’ouvrir deux « portes » successivement : celle de l’économie sociale (le tiers secteur, l’économie solidaire) d’une part ; celle du non-marchand (le non profit, le profit social) d’autre part, avant de proposer une grille de synthèse qui positionne les éléments les uns par rapport aux autres.

Économie sociale

Le vocable « économie sociale » nomme un phénomène qui plonge ses racines dans une histoire longue : il existait déjà des corporations et des fonds de secours dans l’Égypte des pharaons.[1] Au 19e siècle et au début du 20e, de multiples initiatives coopératives et mutuellistes se sont développées relevant des périmètres des mouvements ouvriers socialistes et chrétiens. L’idéologie libérale n’était pas pour autant « contraire » dès lors qu’elle récusait toute ingérence de l’État et insistait sur le principe du « self-help » (l’auto-assistance).[2]

Aujourd’hui, il y a deux approches différentes pour définir le sujet voire une troisième, qui combine les deux précédentes : c’est assez largement celle adoptée par les acteurs belges du domaine.[3]

La première approche consiste à relever les formes juridiques et institutionnelles pertinentes, en l’occurrence :

- Les coopératives (qui ont d’abord été de production, puis ont investi la distribution et les services) ;

- Les sociétés mutuellistes (dont le point de départ était la rencontre des enjeux de secours mutuels. En Belgique, on les connaît bien dans le secteur de la santé et comme actrices de la gestion de la sécurité sociale. Ailleurs, la formule peut concerner d’autres domaines – en France par exemple, « mutuelle » est souvent synonyme de « compagnie d’assurances ») ;

- Les associations et fondations[4] (qui unissent des personnes libres autour de projets sans finalité première de profit).

Notons qu’il existe des synonymes pour nommer la même réalité associative : ONG (organisations non gouvernementales), organisations volontaires, et leur variante anglophone : non profit organisations.

La seconde approche est dite normative, caractérisant les principes que les structures ont en commun :

- La finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit (une entreprise d’économie sociale n’est pas un outil de maximisation financière de l’apport en capital) ;

- L’autonomie de gestion (qui distingue l’économie sociale d’une production ou d’un service organisé par l’État) ;

- Le processus de décision démocratique (« une personne = une voix » plutôt que « une action = une voix ») ; principe de plus en plus fréquemment complété d’une ambition additionnelle : « et participatif » (élargissement de la démocratie aux travailleurs de l’organisme même s’ils sont non membres ou non coopérateurs) ;

- La primauté donnée aux personnes et au travail sur le capital dans la répartition des revenus (choix d’offrir des ristournes aux usagers ou d’affecter les bénéfices à des fins sociales ; s’il y a rémunération du capital, ce sera de manière limitée).

Le choix des acteurs belges francophones de « mixer » les deux approches, pour en constituer une troisième[5], présente l’avantage de sortir du champ « les fausses ASBL » (ou « les fausses coopératives »), par exemple un café ASBL qui organise le deal de drogues (la vraie finalité est le profit) ou la milice d’extrême-droite qui aurait statut d’association (on sort du champ de la démocratie). Pour autant, la définition laisse de la marge pour des interprétations (par exemple sur la signification du fonctionnement démocratique d’une entreprise)[6].

Quelques chiffres

L’Observatoire de l’économie sociale chiffre l’importance actuelle du secteur en Wallonie (y compris y compris les cantons de l’est et à Bruxelles (chiffres au 31 décembre 2020) : 11 221 entreprises employeuses, qui fournissent 247 472 emplois, soit 12,3 % de l’emploi total (dont 14 744 emplois nets créés depuis 2016, soit une croissance de +6 %).[7] Du point de vue du statut juridique, les ASBL se taillent la part du lion : elles sont 10 621. Trois secteurs représentent à eux seuls près de 70 % des entreprises. Il s’agit tout d’abord du secteur qualifié de « Autres activités de services » (28 %) comprenant un grand nombre de sous-catégories comme les associations de représentation (type syndicats), les associations de jeunesse ou encore les associations religieuses et philosophiques. Suivent alors les secteurs de la « santé humaine et action sociale » (24 %) et des « arts, spectacles et activités récréatives » (16 %).

Une sérieuse difficulté rencontrée par les acteurs wallons et bruxellois depuis les années 1990 est la tendance des pouvoirs publics et d’une partie de l’opinion publique à circonscrire le but de l’économie sociale à la seule insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi : conceptuellement, l’ambition de l’économie sociale est sensiblement plus élevée, dont la finalité utopique est de concerner la société tout entière ! La notion « économie sociale d’insertion » s’est incrustée, globalement soutenue par les gouvernements régionaux, mais il convient de ne pas manipuler la synecdoque (la figure de style qui consiste à prendre la partie pour le tout).[8]

À l’international, on utilise l’expression de « tiers secteur » : pour les non francophones, la notion est plus compréhensible que la traduction littérale de « économie sociale », tout en permettant d’appréhender qu’on réfère à un espace qui n’est ni le marché lucratif, ni l’État.

Enregistrons encore que l’approche présentée ici est occidentalo-centrée : on ne sait pas en faire un « copier – coller » valide sous toutes les latitudes : les principes identifiés existent et sont également mis en pratique dans le « Sud » mais y relèvent généralement du large secteur dit « informel », faute de structure juridique ad hoc institutionnellement organisée.

| Et l’économie solidaire ? À vrai dire, la notion n’est pas stabilisée, même dans l’espace simplement francophone. La France a réglé le problème en parlant systématiquement de « l’économie sociale et solidaire », « solidaire » ayant vocation à résumer les 4 principes fondateurs. En Belgique, lorsqu’on parle de « l’économie solidaire », on vise plus largement l’économie sociale étendue à un large informel (car la notion recouvre diverses activités qui ont à voir avec l’économie, mais se jouent en dehors de toute structure juridique : l’aide dans le cadre familial, épauler un voisin dans son déménagement, faire une course pour une personne âgée, organiser un groupe d’achat, cultiver ses légumes dans un potager collectif,…), ou des projets qui ne sont pas particulièrement de production ou de distribution mais qui organisent néanmoins des solidarités (une monnaie locale, un système d’échange local de services entre citoyen·nes).[9] |

De manière générale, la définition positionne l’économie sociale pour une part dans le marchand, pour une autre part dans le non-marchand : c’est un facteur de possible confusion à laquelle on n’échappe qu’à la condition de clarifier ce volet spécifique.

Non-marchand

Une notion qui comprend « non » se donne une définition d’abord « en creux » : « est non-marchand tout ce qui n’est pas marchand ».[10]

En effet, « marchand » peut référer à :

- Une caractéristique technique : toute activité qui passe par le marché pour faire en sorte que le coût de production soit couvert par un prix. En creux : le non-marchand a recours à d’autres types de ressources que la vente (c’est-à-dire : des cotisations, des dons privés, des subventions publiques).

- La finalité lucrative : il s’agit de maximiser l’excédent en vue de rémunérer le capital. En creux : le non-marchand est non lucratif.

- Des catégories d’activités. Ici, ce sont les activités non-marchandes qui définissent le marchand en creux ! Sont non-marchands les biens collectifs assumés par l’État (la défense, la sécurité, la recherche fondamentale…) ou conjointement par l’État et le secteur privé associatif (éducation, santé, culture, aide sociale…). Une difficulté de ce type d’approche est que le périmètre du non-marchand ainsi défini bouge tout le temps, en fonction des engagements ou désengagements de l’État dans certains secteurs.

Le fait est qu’il existe énormément de situations hybrides, qui mêlent ressources marchandes et non-marchandes (en particulier des subventions publiques)[11] : comment classe-t-on de telles situations ? Il n’y a pas de consensus sur la réponse à donner, ce qui complique les débats.

- Les scientifiques[12] s’accordent sur : secteur privé et public chaque fois qu’il y a combinaison

– de but non lucratif

– de ressources non-marchandes ou mixtes ; - La comptabilité nationale quant à elle resserre la condition lorsqu’il y a ressources mixtes : est non-marchande l’activité dont le produit des ventes ne permet pas de couvrir au moins 50% des coûts de production. Ce critère est repris dans les législations régionales wallonne et bruxelloise. C’est à partir de lui qu’on va distinguer des situations assez proches – les entreprises d’insertion sont dans le marchand et ont l’autorisation d’un chiffre d’affaires illimité ; les entreprises de formation par le travail relèvent du non-marchand dans la mesure où 50 % de leurs ressources ne sont pas procurées via leur chiffre d’affaires économiques (si elles franchissent cette frontière, elles basculent dans l’entreprise d’insertion et doivent s’adapter à des conditions sensiblement différentes pour leur fonctionnement, leur agrément et leurs subventions publiques) ;

- L’UNISOC, la fédération patronale représentative du non-marchand belge (en particulier pour la concertation interprofessionnelle fédérale) ne parle qu’au nom du seul secteur non-marchand privé. Ce faisant, elle est en phase avec l’approche anglo-saxonne des « non profit organisations ». Le risque de synecdoque est à nouveau présent,car le non-marchand comprend aussi un vaste pan étatique ! Ceci écrit, il n’est évidemment pas illogique qu’une fédération circonscrive son expression à celle pour laquelle ses membres la mandatent.

Depuis le tournant du 21e siècle, pour des raisons d’image et de communication, les acteurs du « non-marchand/non profit » tendent à faire évoluer la notion vers « profit social ». Il s’agit principalement de « positiver » le sujet. Ainsi, significativement, la structure représentative des employeurs du non-marchand francophone et germanophone a-t-elle fait évoluer sa dénomination de « Union francophone des entreprises du non-marchand » (UFENM) à « Union des entreprises à profit social » (UNIPSO). L’UNISOC déjà citée réfère elle-aussi à une représentation des « entreprises à profit social » (au niveau fédéral cette fois).

-

-

- Positionnement des champs les uns par rapport aux autres

-

En définitive, il existe un champ englobant : le non-lucratif (par opposition au lucratif), qui concerne le secteur privé tout autant que l’étatique d’une part, qui peut être marchand autant que non-marchand d’autre part. Cela autorise une représentation en un tableau à double entrée.[13]

|

|

Secteur privé |

État |

|

Marchand |

ES |

SIG |

|

Non-marchand |

ES/NM/SIG |

NM/SIG |

« Économie sociale » (ES) et « non-marchand » (NM) sont des sous-ensembles du champ non-lucratif, qui à eux deux ne suffisent pas à couvrir l’entièreté du champ et ne se superposent pas complètement tout en comportant néanmoins un espace d’intersection !

- L’économie sociale occupe tout l’espace du secteur privé non lucratif (qu’il soit marchand ou non-marchand).

- Le non-marchand occupe tout l’espace des activités à but non lucratif mobilisant des ressources exclusivement non-marchandes ou des ressources hybridant marchand et non-marchand (que ce soit organisé par l’État ou le secteur privé).

- L’économie sociale non-marchande constitue l’espace d’intersection entre les deux réalités.

- Les activités étatiques marchandes non lucratives ne relèvent quant à elles ni de l’économie sociale ni du non-marchand.

- Dans trois cases, on a ajouté l’acronyme (SIG) comme « service d’intérêt général ». Il s’agit d’un vocabulaire européen pour désigner des services considérés par les autorités publiques des pays membres de l’Union Européenne (UE) comme étant d’intérêt général et faisant par conséquent l’objet d’obligations de services publics spécifiques. Ils peuvent être fournis par l’État ou par le secteur privé. SIG s’applique dès lors aux deux cases « État » et à la case « non-marchand du secteur privé » dans la mesure où celui-ci peut bénéficier de subventions publiques.[14]

UN CHAMP TRAVERSÉ DE TENSIONS

Notre approche conceptuelle permet d’emblée de repérer certaines des tensions qui traversent l’économie sociale : les sorts respectifs à faire aux initiatives marchandes et non-marchandes d’une part ; la gestion du principe démocratique d’autre part. Il en est encore d’autres, qu’on commentera sommairement, et sans intention d’exhaustivité.

Les sorts respectifs à faire aux initiatives marchandes et non-marchandes

De manière générale, les gouvernements soutiennent le non-marchand autant que le marchand ; la question n’est pas celle de la présence/absence de soutien « en soi » (même si les acteurs de terrain ont toujours à commenter la hauteur et les conditions du soutien).

Lorsqu’il s’agit d’économie sociale cependant, une tension se manifeste autour de la priorité souvent affirmée de soutien à la dimension marchande des activités, compréhensible dans un objectif principal de mise au travail de personnes éloignées de l’emploi. À vrai dire, il n’y a rien d’illégitime là-dedans, mais notons quand même une tension entre acteurs autour de visions différentes d’une part de l’économie, d’autre part de l’organisation concrète du soutien.

- Certains acteurs évoquent que « le non marchand coûte cher » et ne peut être financé que parce qu’il y a, en amont, une richesse produite par les secteurs marchands ; la relation ne serait qu’à sens unique : le marchand financerait le non marchand par redistribution d’une partie de la richesse que lui seul produirait. Dérivée de ce raisonnement : lorsque la crise atteint le « secteur producteur de richesse », il conviendrait de moins redistribuer vers le non marchand. Tout le monde n’est pas d’accord avec cette approche : dans une conception systémique de la macro-économie, les choses sont plus subtiles, plus imbriquées : sans le non-lucratif, le marchand serait plus pauvre et la société aussi !. Par leurs nombreux achats de fournitures, et par les emplois créés, les entreprises non-marchandes constituent un formidable débouché pour les secteurs marchands. Il est donc possible de retourner l’affirmation : sans le non-lucratif, le marchand serait plus pauvre et la société aussi. A fortiori si on ne limite pas la « richesse » à ses aspects « sonnants et trébuchants » mais qu’on l’élargit au « profit social et culturel ». C’est donc moins le fait que l’économie sociale marchande soit soutenue qui est constitutif de la tension que le sous-jacent théorique qui, dans les esprits d’une partie des interlocuteurs, justifie ce soutien, en ceci qu’il pourrait avoir comme conséquence ultime la délégitimation du soutien au non-marchand.

- Les conditions concrètes du soutien sont également constitutives de la tension, relevant d’une sorte de « hors-sol» Il manque d’emplois ? « N’y a qu’à » en créer. On veut en créer pour des personnes « défavorisées » ou « gravement défavorisées » ? Pas de problème : le gouvernement va aider l’entreprise avec une aide unique ne couvrant que partiellement la charge, un peu comme si chaque situation « public cible » était identique, chaque problème étant d’autant plus facilement réglable qu’un emploi de travailleur social dans l’entreprise sera également financé au prorata du nombre de personnes « groupe cible » (ceci écrit, pour bénéficier d’un forfait permettant d’engager un travailleur social temps plein en début de carrière, il faut employer rien de moins que 26 personnes du groupe cible ! C’est déjà une fameuse entreprise !). Une condition « simple » pour bénéficier de tout cela : Il faut qu’au bout de quatre années après l’obtention de l’agrément, 50 % de l’effectif employé soit constitué de personnes issues du « groupe cible ».[15] Qui peut croire que l’économie concrète d’une entreprise permette un résultat aussi automatiquement linéaire ? S’il y a des réussites, il y a aussi des déceptions ![16]

- L’option préférentielle de la Région pour le marchand s’observe également en matière de soutien aux agences-conseil en économie sociale (qui doivent montrer que leurs activités d’accompagnement concernent à plus de 50% des entreprises marchandes).

Une tension additionnelle à celle qu’on vient de développer possède une grande proximité avec celle-ci : on voit bien que nombre d’entreprises d’économie sociale, en particulier celles d’insertion, sont tiraillées entre l’objectif social qu’elles se fixent et celui d’atteindre au moins l’équilibre économique. L’enjeu, tout simplement de survie, n’autorise pas n’importe quelle tolérance à l’égard de faiblesses individuelles, n’importe quel élargissement de l’accueil de publics difficiles. « Vous êtes obsédés par la rentabilité », accuseront les uns ; « Nous cherchons à préserver l’emploi de tous, et d’abord des vôtres », rétorqueront les autres.

La gestion de la question démocratique

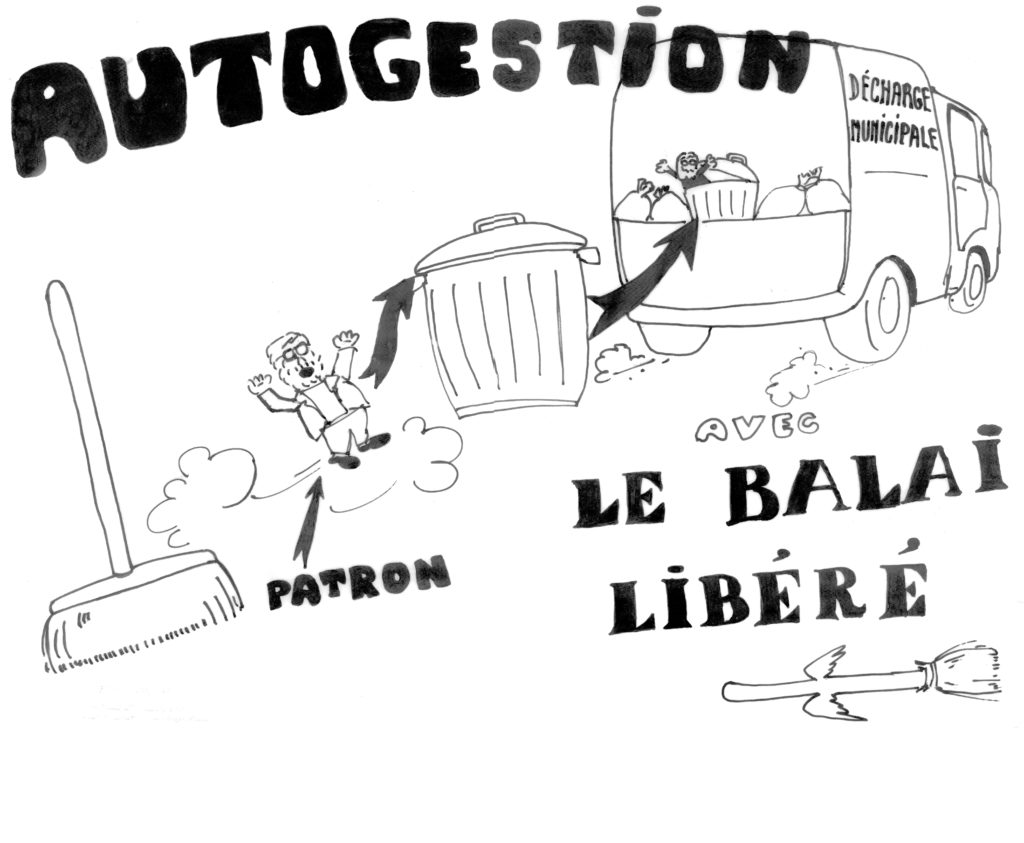

« Une personne = une voix » est une équation sensiblement plus démocratique que « une action = une voix ». Mais, à la lettre, ça ne vise que la décision en assemblée générale des membres ou des coopérateurs. L’ambition démocratique peut déborder ce cercle, également au nom de la primauté donnée au travail. Bien qu’elles ne soient pas « par essence » limitées à l’économie sociale, c’est pourtant logiquement dans ce champ qu’on trouvera préférentiellement les expériences autogestionnaires.

Une certaine confusion peut exister avec la notion d’autoproduction. Celle-ci est parfois le débouché d’un conflit social d’entreprise : une faillite est déclarée, le patron s’en va, un conflit se développe pour la défense de l’emploi, parfois avec une occupation (on contrôle l’outil, on évite son démantèlement et on l’entretient ; on garde les stocks) et parfois aussi avec continuation de la production dans l’espoir de faciliter l’intérêt d’un repreneur, tout en permettant une continuation au moins temporaire de l’emploi. Si on limite la notion à « produire sans patron », cette phase (l’autoproduction) a à voir avec l’autogestion. Mais dès qu’une solution est trouvée (si elle est trouvée), on peut fort bien en revenir au schéma classique de management. Il est par ailleurs quelques fois arrivé que les conditions institutionnelles, politiques et économiques ont permis au collectif des travailleurs (au vrai, dans des cas très significatifs, surtout des travailleuses ) de créer une société reprenant l’activité[18]. Rien ne dit qu’alors le destin soit de persévérer dans l’autogestion : on peut imaginer au fil du temps l’engagement de travailleurs et travailleuses non coopérateurs et/ou l’installation d’une ligne hiérarchique classique.[19]

Ce n’est pas sans tensions parfois très lourdes, ou prises du pouvoir réel par l’un ou l’autre leader.[21] Une entreprise autogérée n’est pas à l’abri de nécessités de restructuration, ni de licenciements, pas moins d’éventuelles situations de harcèlement : le clivage patron/travailleur étant réputé ne pas y exister, le positionnement des syndicats y est tout au moins paradoxal[22].

Le fait est que l’autogestion n’est pas très bien vue par les partenaires sociaux : la démocratie économique a représenté une réelle avancée dans le sens d’un « plus de démocratie » ; mais celle-ci s’appuie sur la gestion d’une conflictualité entre des employeurs et des travailleurs, par le biais d’informations, de concertations, de négociations entre interlocuteurs ou partenaires sociaux.[23] Que faire avec une structure « sans patron » ou dans laquelle « tout le monde est un peu le patron » ? Qui représente les travailleurs d’une entreprise autogérée ? La Fédération des entreprises de Belgique parce qu’il n’y a que des patrons ? Le syndicat parce qu’il n’y a que des travailleurs ? La réponse est : personne, car personne ne sait que faire avec ces entreprises qui sortent des codes. Il en résulte que leurs spécificités ne sont jamais prises en compte dans les négociations de commissions paritaires sectorielles par exemple. Les entreprises concernées s’en plaignent amèrement… dans le désert.

D’autres tensions encore

Un « paquet » de tensions a à voir avec le classique clivage institué/instituant. Dans un cadre de ressources limitées, qu’il s’agisse de subventions publiques ou de marchés solvables, par définition l’institué les capte déjà, et ça ne laisse pas beaucoup d’opportunités aux nouveautés (l’instituant). Si une enveloppe budgétaire est entièrement consommée et pas améliorée, un nouveau n’y accède qu’à la condition qu’un ancien en sorte ! Qui peut croire que cela se joue dans la pure sérénité ? Identiquement, se trouver un client pour soi, ce sera un client que l’autre n’aura pas. D’autre part, ceux qui sont en scène depuis longtemps ont souvent eu l’occasion de grossir. Même s’il n’y a pas superposition automatique, institué/instituant peut souvent être vu comme un clivage gros/petits. Enfin, se surajoute la question des piliers.

| « …ces ensembles d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Les réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique. De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyenneset/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visentla cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…) »[24]. Piliers socialistes et chrétiens sont présents dans le champ de l’économie sociale depuis plus d’un siècle. Même si toutes les initiatives n’ont pas survécu, nombre d’entre elles subsistent, parfois avec bonheur, toujours labellisées de leur pilier. À nouveau, institué/instituant peut prendre la forme d’un clivage piliers/indépendance (ou pluralisme). |

Les petits indépendants instituants, bloqués dans leur développement faute de moyens accessibles vont facilement déployer une rhétorique agressive à l’encontre d’un adversaire « gros institué pilarisé », alors que les deux ont à se mobiliser contre l’adversaire commun que, pour faire bref, on nommera « le lucratif capitaliste ». En tout état de cause, on incitera le lecteur à sortir de la caricature : une structure qui survit pendant des décennies est aussi celle qui reste à l’écoute de son environnement, sa base, ses clients ; en quelque sorte, un institué qui est en mesure, aux moments clés de sa trajectoire, de redevenir instituant, pour lui-même autant que pour les autres.

La Belgique a une grande tradition de concertation à tous les étages, y compris sectoriels : les tensions autour du « paquet » institué/instituant, gros/petits, piliers/indépendants trouvent un espace de dialogue et d’échanges intra francophones dans la structure ConcertES[25] qui regroupe une série de fédérations et d’acteurs de toutes provenances. C’est un facteur d’atténuation des tensions – expliquées, nommées, traitées – autant que de meilleure cohésion. Le fait que ConcertES soit reconnu comme interlocuteur sectoriel par les gouvernements fédéral et régionaux est vraisemblablement un incitant à l’adhésion !

On terminera ce panorama certainement non exhaustif des tensions en évoquant celle qui se noue entre les professionnel.le.s d’une part, les bénévoles militant.e.s d’autre part. Par définition, l’économie sociale attire des militant.e.s. Ceux-ci peuvent investir dans un projet à titre strictement bénévole. C’est précieux mais comporte une faiblesse substantielle : au moindre conflit, à la moindre divergence, au moindre désaccord, le bénévole peut quitter sans demander son reste ! Si la fonction exercée est stratégique ou essentielle, les difficultés peuvent être importantes. Pour gérer ce risque, le « volontariat » s’intercale entre le bénévole pur (qui fait ce qu’il veut quand il veut, et pour rien) et le professionnel (qui fait ce qu’on lui dit de faire contre rémunération) : le volontaire doit recevoir une série d’informations sur l’organisation au profit de laquelle il preste et sur son statut propre (le remboursement des frais qu’il engage, les assurances qui le couvrent) ; il n’est pas interdit (mais pas obligé non plus) de préciser ce qu’on attend de lui (il est, par exemple, fort recommandé d’être explicite quant au devoir de confidentialité auquel on peut être tenu dans certaines fonctions) ; il arrive que cela débouche sur un document écrit formel, qui n’est pas un « contrat » à proprement parler mais qui a quelque chose à voir avec une forme de « professionnalisation du bénévolat ».[26]

Cependant, si l’activité se développe et permet la création d’emplois, un bénévole ou volontaire peut, le cas échéant, devenir un professionnel. Comment évolue-t-on dès lors qu’on est payé pour une fonction qui fait sens pour soi ? On considère qu’on doit rester militant pour une part et on offre des heures gratuites au-delà de son horaire officiel (ce faisant, on organise une saine équivalence avec les militant.e.s bénévoles qui, quant à eux prestent sans rémunération) ? Ou on fait ses heures, sans plus et on récupère strictement tous les débordements horaires (une tension évidente se créera avec les bénévoles) ? Le plus souvent, le syndicat, au nom de la protection du travailleur, encouragera l’attitude « je ne fais rien de plus que ce qu’il y a dans le contrat » et stigmatisera l’autre posture comme relevant de « l’auto-exploitation ». Il n’est pourtant pas certain que le monde idéal soit sans bénévole, mais soit.

Ajoutons, pour être complet, qu’on peut aussi fort bien être recruté.e comme salarié.e dans l’économie sociale sans adhésion militante particulière : on était à la recherche d’un job, on l’a trouvé et voilà tout. Une fois encore : rien d’illégitime à cela mais tensions à nouveau à prévoir avec les professionnel.le.s militant.e.s qui s’auto-exploitent tout autant qu’avec les bénévoles (« Par quelle folie est-ce que je consacre autant de temps gratuit pour une œuvre qui offre de l’emploi à des personnes aussi peu investies dans le projet ? »). Il est notoirement compliqué de trouver des candidat.e.s pour les Organes d’administration des structures indépendantes lorsque les fondateurs et fondatrices doivent passer la main ; quand on les a trouvés, il est difficile de les garder si leur sentiment est qu’ils n’ont affaire qu’à des crises et des personnels non mobilisés. L’ampleur de la difficulté n’est pas à sous-estimer).

Notes

[1] DEFOURNY J. et DEVELTERE P. Origines et contours de l’économie sociale au Nord et au Sud , L’économie sociale au Nord et au Sud, De Boeck, 1999, p.26

[2] Ibidem, p. 29 Ils y réfèrent notamment à Léon Walras.

[3] Un compromis par empilement ? Aucun doute : c’est bien « nous », Belges !

[4] Les statistiques de la Banque Nationale de Belgique regroupent associations et fondations en un seul « compte satellite » intitulé « institutions sans but lucratif » (ISBL).

[5] Cela a été formalisé de manière tout-à-fait explicite par le Conseil wallon de l’économie sociale, dès 1990, à l’occasion de la remise de son « Rapport à l’Exécutif régional wallon sur le secteur de l’économie sociale ». L’accord des membres s’appuyait naturellement sur une littérature et un travail scientifique préexistants. Le « et participatif » ne figurait pas dans le rapport.

[6] Enregistrons aussi que toutes les questions éthiques ne sont pas réglées avec la lettre des principes : même si ça ne s’est pas posé à ce jour, il est concevable d’imaginer une coopérative active dans l’industrie d’armement qui respecterait chacun des quatre principes (être attaqué, ou prévenir l’attaque, peut justifier l’armement comme un service à la collectivité. On est d’accord : ça se discute !).

[7] Observatoire de l’économie sociale, « L’état des lieux de l’économie sociale 2019-20 », Les cahiers de l’Observatoire, n°16, juillet 2022, https://observatoire-es.be/wp-content/uploads/2022/07/EDL-2019-2020.pdf, page consultée en août 2022.

[8] Ou d’ailleurs le tout pour une partie, mais ce n’est pas de cela qu’il est question ici. La figure synecdoque est une des formes possibles de la métonymie qui consiste à user d’un mot pour un autre (« Je lis Zola » pour « Je lis un livre écrit par Zola » ; « boire un verre » pour boire le liquide qui est dans un verre).

[9] Économie sociale, L’économie sociale, au juste, c’est quoi ? , mis en ligne le 26 novembre 2020, https://economiesociale.be/decouvrir/definition, page consultée en août 2022.

[10] Sur cette partie non-marchand, notre exposé réfère à : MAREE M. et MERTENS S., Contours et statistiques du non-marchand en Belgique, éditions de l’Université de Liège, 2002

[11] Le rôle de soutien de l’État est abordé dans : COENEN M-Th, L’État, Questions d’histoire sociale n°8, CARHOP, à paraître

[12] On vise ici les travaux par exemple de Jacques Defourny, Michel Marée, Sybille Mertens (ULg), Marthe Nyssens (UCLouvain).

[13] Tableau inspiré d’un plus complexe : MAREE M. et MERTENS S., Contours et statistiques du non-marchand en Belgique, Éditions de l’Université de Liège, 2002.

[14] Pour tout dire, l’introduction de SIG dans le tableau a aussi une raison « esthétique » : ne pas laisser vide la case « État marchand ». La notion SIG se décline en sous-ensembles. Celui du « service d’intérêt économique général » (SIEG) reprend les services fournis à titre onéreux : le marchand de l’État en relève indubitablement, ainsi d’ailleurs que l’économie sociale non marchande lorsqu’elle est subventionnée et livre des biens et services contre rémunération. Être identifié comme SIEG autorise à déroger aux règles européennes de la concurrence (par exemple en raison de la spécificité du public qui, sans l’aide étatique, n’aurait pas accès au service de base proposé).

[15] Notre commentaire vise le décret wallon sur les entreprises d’insertion, dans sa dernière version à ce jour (décret du 20 octobre 2016, complété de l’arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2017). Ce qui est exposé ici n’épuise pas la législation dans ses conditions et aides précises, qu’on a beaucoup résumées (par exemple, dans le décret, le groupe cible est décomposé en deux sous-ensembles donnant droit à des hauteurs d’aides distinctes) : Fédération Wallonie Bruxelles. Portail Wallonie, Economie sociale. Projets Pilotes, https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/AgrementEI.html, page consultée le 08 décembre 2022. Soyons néanmoins de bon compte : le dispositif a évolué au fil du temps et l’objectivité oblige à reconnaître que des linéarités plus absurdes que celles ici identifiées ont pu être gommées. Au fil du temps, tout en devant trouver le chemin pour n’être pas accusé de fausser la concurrence par des aides d’État (normes européennes), l’approche s’est modifiée : partant du paradigme « entreprise d’insertion = nouvelle entreprise créée », il y a eu élargissement à « une entreprise existante et ayant trouvé son équilibre économique peut élargir son activité à l’insertion de personnes du public cible ». La législation bruxelloise quant à elle a fait l’objet d’une refonte complète, en particulier pour ce qui y est désormais nommé « économie sociale mandatée insertion » (arrêté du 16 mai 2019). La situation nouvelle créée à Bruxelles (et d’application depuis le 1er janvier 2021) offre une aide qui nous semble plus réaliste. Pour des informations sur la situation bruxelloise : GEORIS P., Les aides à l’emploi en Région bruxelloise : un paysage redessiné, ASBL Actualités, n°301, avril 2021, http://syneco.be/espace-membres/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/ASBL_Actualites_301_erratum.pdf, page consultée le 08 décembre 2022.

[16] Les entreprises d’insertion peuvent aller chercher d’autres sources de financement public que celles liées à leur reconnaissance formelle : c’est le cas par exemple pour toutes celles d’entre elles qui disposent d’un agrément titres-services, qui contribue à solvabiliser le marché (une large partie de la prestation est payée par les pouvoirs publics en lieu et place des clients).

[17] Référence aux expériences du « Balai libéré » à Louvain-la-Neuve (1975-1989) et de Daphica, transformée en « Textiles d’Ere » à Tournai (1976-2002).

[18] Pas forcément une société coopérative. Les « Textiles d’Ere » ont changé de statut et sont devenus une société anonyme à partir de 1995, ce qui aurait dû les exclure de la définition de l’économie sociale ! Il est des circonstances où on peut admettre une exception.

[19] Relativement aux « Textiles d’Ere », Nicolas Verschueren indique : « Commencée avec 14 ouvriers, l’entreprise autogérée passa à 130 emplois en 1978. Cette expérience s’est poursuivie jusqu’en 2002, survivant à la crise du secteur et à un incendie volontaire. Elle a surtout été portée par Denise Vincent, une ouvrière et déléguée syndicale de la CSC, qui a encadré cette autogestion avec une poigne de fer, refusant de lui donner une trop grande visibilité́ militante pour se concentrer sur la réussite économique et la sauvegarde de l’emploi ». VERSCHUEREN N., Une utopie ouvrière à l’aube de la société post-industrielle. Le « Balai libéré » et les expériences d’autogestion en Belgique, Histoire Politique, n°42, 2020, mis en ligne le 01 octobre 2020, https://doi.org/10.4000/histoirepolitique.607 , page consultée le 15 décembre 2021. Pour un (excellent) historique de l’entreprise jusque 1990 : BAILLIEUX P., Textiles d’Ere : 15 années de fil à retordre ! , Fondation André Oleffe, Éditions Vie ouvrière, 1990.

[20] Pour des ressources sur l’autogestion, voir notamment : ASSOCIATION AUTOGESTION, L’autogestion qu’est-ce que c’est ?, mis en ligne le 19 février 2018, https://autogestion.asso.fr/lautogestion-quest-cest/, page consultée le 08 décembre 2022

[21] Il existe plusieurs façon de gagner en influence (et donc en pouvoir) dans un collectif, même autogéré : l’exercice d’une compétence cruciale pour l’organisation ; la capacité à donner un sens aux tâches individuelles (qui, précisément, peuvent en manquer dans leur exercice routinier quotidien) dans une perspective de mobilisation collective (fonction idéologique) ; la maîtrise de l’information et des contraintes de l’environnement (avoir mandat dans les réseaux externes, savoir y capter, comprendre et traiter les informations pertinentes) ; savoir exprimer et soutenir une position y compris dans les désaccords. Le cumul de ces capacités sur une même personne lui donne du pouvoir dans toutes les configurations. Commentaire trouvant son inspiration notamment dans : CROZIER M. et FRIEDBERG E, L’acteur et le système, Paris, Seuil, 1977 ; MINTZBERG H., Le pouvoir dans les organisations, Paris, Editions d’organisation, 1986.

[22] Cela n’a pas empêché la CSC de soutenir les initiatives de reprises en autoproduction.

[23] L’usage « interlocuteurs » ou « partenaires » est indicateur de l’option de celui qui parle. En l’occurrence, on se situe dans un espace de coopération conflictuelle. Dire « partenaires », c’est se positionner préférentiellement du côté du pôle « coopération ». À l’inverse, « interlocuteurs » assume plus la conflictualité. D’un point de vue des clivages institutionnels, « partenaires sociaux » appartient plutôt au langage de la CSC et « interlocuteurs sociaux » plutôt au langage de la FGTB … tout cela avec des exceptions (sinon ce ne serait pas drôle).

[24] CRISP, Pilier”, Vocabulaire politique , mis en ligne le 07 novembre 2019, https://www.vocabulairepolitique.be/pilier/ , page consultée en juillet 2022.

[25] ConcertES. Plateforme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale https://concertes.be , page consultée le 08 décembre 2022.

[26] Entre le volontariat et l’emploi classique s’est encore intercalé le « travail associatif », ensuite cassé par la Cour constitutionnelle, désormais revenu par aménagement de l’article 17 de l’AR du 28 novembre 1969 sur l’ONSS. En l’occurrence, on est moins réputé être « entre » le volontariat et l’emploi que dans une forme de statut de travailleur avec dérogations ! C’est très circonscrit : seules des ASBL des secteurs socioculturels et sportifs peuvent y faire appel (ainsi que l’enseignement et les pouvoirs publics). En l’occurrence, il est possible d’engager pour certaines fonctions très précises pour des durées plafonnées à 300 ou 450h/an (selon le sous-secteur) et des rémunérations tout autant plafonnées sans avoir à payer de cotisations de sécurité sociale (mais il n’y a pas non plus constitution de droits sociaux !). « ASBL Actualités », a suivi toutes les péripéties de ce dossier : le cas échéant, on se reportera aux ASBL ACTUALITES : lettre d’information, Liège, Éditions des CCI de Wallonie, Bruxellles, Syneco, n°272, septembre 2018, n°274, novembre 2018, n°292, juin-juillet 2020, n°299, février 2021, n°309, janvier 2022, et n° 313, mai 2022.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

GEORIS P., « L’ÉCONOMIE SOCIALE, une définition », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°20 : L’économie sociale, de l’Économie populaire de Ciney à Médor, décembre 2022, mis en ligne le 16 décembre 2022. www.carhop.be/revuescarhop