François Welter (Historien, CARHOP asbl)

L’occupation de l’espace public par les foules est une pratique aussi ancienne que les revendications portées par celles-ci. à travers les époques, elle revête des formes très différentes, que le législateur tente d’encadrer, de contrôler plus ou moins efficacement et avec un degré de permission fluctuant selon le contexte politique et socioéconomique. En tant qu’État démocratique, la Belgique accepte un trouble admissible de l’ordre public, avec comme seuil de tolérance la protection des libertés fondamentales, des institutions et de l’ordre social, économique, moral, voire, à certaines époques, religieux.[1]

Considérée comme libérale, la Constitution belge de 1831 protège en effet plusieurs libertés fondamentales qui, chacune, permettent une occupation de l’espace public sous différentes formes : la liberté de manifester ses opinions en toute matière (art. 14), la liberté de la presse et l’interdiction de la censure (art. 18), le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, sans le soumettre à une autorisation préalable (art. 19), le droit de s’associer (art. 20), le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes (art. 21), etc., n’en sont que quelques exemples.[2] Pourtant, le législateur pose d’emblée des balises à ces libertés. Les délits perpétrés à l’occasion de l’usage de la liberté d’opinion constituent, par exemple, une limite mentionnée explicitement par la Constitution.[3] Une autre concerne la soumission des rassemblements en plein air, eux-mêmes liés au droit de s’assembler, aux lois de police. Les règlements de police peuvent ainsi prescrire des mesures préventives, telles que la nécessité d’une autorisation préalable, pour empêcher le désordre sur la voie publique et dans les lieux publics.[4]

Détenteurs à la fois de l’autorité administrative, y compris sur la police, et politique, les bourgmestres sont les principaux garde-fous de l’expression des mouvements sociaux dans les rues, dans un contexte où l’autonomie communale est sacro-sainte face au pouvoir central. Il serait illusoire de parcourir l’ensemble des mesures législatives adoptées dans chaque commune pour contrôler l’occupation publique durant les 19e et 20e siècles ; les principaux mouvements sociaux qui parcourent l’histoire de Belgique montrent néanmoins des évolutions à la fois dans les revendications qui cristallisent des franges de la population et dans l’attitude des autorités publiques vis-à-vis de ces mobilisations. Renonçant à un tracé chronologique stricto sensu et sans prétendre à l’exhaustivité, le parcours présenté ici essaye de mettre en perspective des moments marquants par les motifs et les formes d’occupation de l’espace public, ainsi que par les moyens et l’ampleur de leur encadrement/répression légale.

La Loi et la force face aux droits sociaux et politiques élémentaires : le long 19e siècle

L’héritage juridique de l’État belge n’incite pas à une ouverture face aux revendications populaires (droits sociaux et politiques), malgré que la Constitution soit jugée libérale et installée en réaction aux pouvoirs autoritaires précédents. Le régime français marque durablement de son empreinte les pratiques juridiques de la Belgique indépendante, tandis que le plus pur libéralisme économique conçoit toute réclamation concertée des ouvriers et des ouvrières comme une attaque à son encontre. Le contrôle social et la défense de la propriété privée s’inscrivent dans ce paradigme et le législateur du 19e siècle travaille dans ce sens. Ainsi, le Code pénal de 1810, en application sur notre territoire jusqu’en 1867, prévoit que « toute association de plus de vingt personnes dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraire, politique ou autre, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer » (art. 291).[5] Le texte ne précise pas son champ spatial d’application ; mais, les commentaires y relatifs semblent considérer de la même manière les espaces publics et privés. Le législateur estime que les coalitions ouvrières, au contraire des associations de maîtres, sont de nature à troubler la paix publique et les intérêts du commerce, par les rassemblements qu’elles provoquent et la fermeture des ateliers.[6] En tant que tel, l’article 291 est abrogé par le décret du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 ; mais, la coalition ouvrière est toujours sévèrement réprimée.[7] Jusqu’à la révision du Code pénal, les poursuites judiciaires se succèdent : près de 2 000 ouvriers sont traduits devant les tribunaux correctionnels et plus de la moitié d’entre eux sont condamnés à des peines d’emprisonnement. Malgré les nombreuses oppositions dénonçant la menace pour l’ordre public, la loi spéciale du 31 mai 1866, intégrée à l’article 310 du Code pénal de 1867, met fin au délit de coalition, tout en assurant à la Justice de pouvoir poursuivre le délit d’atteinte au libre exercice du travail ou de l’industrie[8] ; tout individu qui porte atteinte à la liberté des maîtres ou des ouvriers en se rassemblant près des établissements où s’exerce le travail ou à proximité de la demeure de ceux qui le dirigent s’expose à la même menace.[9]

Cette possibilité de s’associer pour revendiquer n’ouvre en fait aux travailleurs et aux travailleuses qu’une petite porte à l’espace public. La liberté de la presse, par exemple, autorise bien une autre forme de son occupation, avec la publication de nombreux pamphlets, manifestes et journaux. Mais, en dépit des prescrits de la Constitution, l’État se construit un appareil législatif qui conteste ce droit. Ainsi, la loi du 6 avril 1847 punit toute offense faite à la personne du Roi.[10] En fait, les ouvriers et ouvrières n’ont en tout et pour tout que la grève pour principal outil d’expression pour prétendre tantôt à une augmentation salariale, tantôt à la réduction du temps de travail ou simplement à une amélioration des conditions de travail[11] ; et, l’État y répond souvent par une répression sanglante et de timides réformes.[12]

Sur le terrain, l’état ne dispose pourtant que d’un appareil policier rudimentaire pour réprimer les mobilisations ouvrières. Si les grandes villes du pays peuvent compter sur une réorganisation de leurs services de police dans le sens d’une meilleure efficacité, les campagnes restent sous-équipées et disposent de très peu d’effectifs. Jusqu’en 1860, la gendarmerie, pour sa part, dénigre les tâches policières pour se consacrer à ses fonctions militaires. Quant à la garde civique, elle constitue théoriquement une milice qui représente la Nation, mais qui, en raison de facteurs financier et sociaux, s’embourgeoise et s’illustre par un régime disciplinaire minimal. Recourir à l’armée lors d’émeutes populaires devient dès lors une nécessité pour réprimer les furies ouvrières.[13]

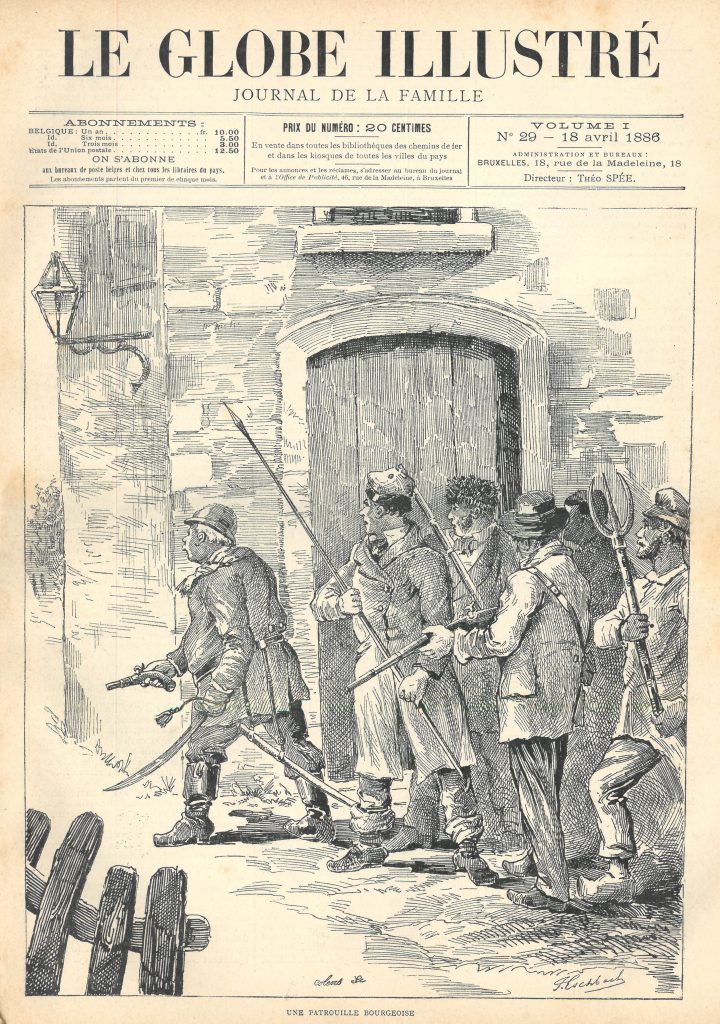

L’année 1886 constitue un moment-clef dans l’ampleur de la mobilisation ouvrière et dans la réaction répressive. Jusqu’alors, les revendications ouvrières sont portées sur la place publique à une échelle locale, au plus régionale. La crise socioéconomique qui suit les années 1870, les conditions de vie et de travail déplorables des travailleurs et le quinzième anniversaire de la Commune de Paris cristallisent un mécontentement de la classe ouvrière qui ne demande qu’à s’exprimer. Portés par quelques anarchistes liégeois aux velléités pacifiques, les meetings et les manifestations du 18 mars 1886 réunissent bientôt plusieurs milliers de personnes et basculent en émeutes. Les jours suivants, le mouvement se généralise dans la majeure partie du bassin industriel wallon avec, à la clef, des destructions de l’outil industriel, dont le célèbre incendie des verreries Baudoux à Jumet, près de Charleroi. L’intervention des forces de l’ordre ramène le calme, malgré des soubresauts de grève dans différentes villes jusqu’à la mi-avril. La réaction de l’État est implacable. L’armée, déjà mobilisée en 1845-1847 pour contenir les émeutes de la faim, tire sur les grévistes : trente d’entre eux tombent sous les balles. Les échauffourées entre policiers et gardes civiques, d’une part, et les ouvriers et les ouvrières, d’autre part, occasionnent de nombreux blessés. Les arrestations se multiplient et les condamnations devant la Justice pénale se traduisent parfois par de sévères peines de prison. Face à la crainte d’un nouveau soulèvement populaire, l’État maintient l’armée en alerte jusqu’en juin 1886 ; le budget de la gendarmerie est augmenté ; l’incitation lors de réunions, en lieux publics, par des écrits ou des dessins incitant à commettre des faits qualifiés de crimes par la loi ou visés par certains articles du Code pénal (dont l’art. 310), sans que cette provocation ait été suivie d’effet, est puni d’emprisonnement ou d’une amende[14] ; constatant l’inadéquation de la répression militaire, le gouvernement catholique renforce sans effet probant la garde civique, à la colère des libéraux et des socialistes.[15]

Les critiques à l’égard de sa politique répressive en 1886 et la percée politique dans l’opinion publique du Parti ouvrier belge (POB) ne convainquent pourtant pas les gouvernements catholiques de modifier drastiquement leur posture à l’égard de la classe ouvrière. En août 1890, 70 à 80 000 personnes se mobilisent à Bruxelles pour réclamer le suffrage universel ; plusieurs villes du pays mèneront des actions du même acabit quelques mois plus tard. En 1893, le suffrage universel tempéré par le vote plural est obtenu dans la douleur : la première grève générale politique que connait le pays (250 000 grévistes le 16 avril 1893), aboutit à des confrontations avec les forces de l’ordre et à plusieurs morts et blessés.[16] Entretemps, les pénalités contre les fauteurs de troubles et les meneurs de grèves sont renforcées (loi du 30 mai 1892)[17], tandis que, la même année, le bourgmestre libéral, Charles Buls, décrète la très contestée zone neutre au cœur de Bruxelles, destinée, selon ses propres dires, à maintenir un fonctionnement serein des institutions.[18]

Les deux décennies qui suivent signent la poursuite des mobilisations du mouvement ouvrier et de l’occupation de l’espace public, avec les grèves générales de 1902 et 1913 comme fers de lance. Craignant la défection et l’influence de la propagande socialiste sur les conscrits et se heurtant à une opinion publique de plus en plus sévère à l’égard de la répression militaire, les autorités centrales libèrent progressivement l’armée de ses missions de maintien de l’ordre. Pour sa part, très active à partir de 1870, en raison de la fréquence des manifestations de rue, la garde civique s’illustre par son esprit frondeur, son manque de discipline et son inefficacité ; en dépit du soutien dont elle jouit auprès du pouvoir catholique, elle est dissoute au lendemain de la Première Guerre mondiale. L’encadrement et la répression des mouvements sociaux sont laissés essentiellement aux seules polices communales et gendarmes. L’influence politique croissante des gauches annonce une période plus propice à la revendication libre de droits et d’opinions.

Le 20e siècle : colères, conciliation et reculs

La tendance : occupation négociée et réformisme

De la Première Guerre mondiale jusqu’à nos jours, l’investissement de l’espace public par les mouvements sociaux tend à la fois à une diversification des revendications et des formes d’occupation. Aux processions, manifestations ou défilés (ex : 1er mai) qui rassemblent les foules au 19e siècle, se joignent toute une série de mobilisations qui brisent les clivages idéologiques et possédants-travailleurs. Considérablement accrue avec les lois linguistiques de 1932, la fracture communautaire en est l’exemple le plus emblématique (affaire de Louvain en 1968 ; altercations dans les Fourons dans les années 1970 ; gordel dans les communes de la périphérie bruxelloise dès 1981 ; etc.). À la charnière des années 1960-1970, des aspirations nouvelles ou renouvelées éclosent. Des groupes et des associations apparaissent dans les pays industrialisés et entendent démontrer l’enjeu politique que constitue la protection de la nature et de l’environnement, notamment via la lutte contre le nucléaire (mouvements écologistes).[19] D’autres mobilisations voient également le jour, des étudiants de l’ULB en 1968, en passant par la grève des ouvrières de la FN de Herstal en 1966, les expériences autogestionnaires (ex : Salik) ou les nombreuses manifestations féministes visant à l’obtention de droits élémentaires.[20] Les institutions sont également interpellées/interrogées. En 1996, 300.000 manifestant-es s’insurgent pacifiquement contre les dysfonctionnements de l’État, à commencer par les appareils judiciaire et policier ; ces dernières années, des espaces de démocratie participative se construisent sur la place publique, avec des rassemblements tels que « Nuit debout ».

Face à ces mouvements, le Parlement rencontre pas à pas certaines de ces revendications en les inscrivant dans la législation. Et, au contraire du long 19e siècle, la tendance n’est plus au renforcement de la législation répressive ou des mesures de coercition très dures – même si des blessés et des morts sont encore déplorés (ex : Question royale) -, tant que les troubles restent limités, ne menacent pas l’ordre social, politique ou économique et ne dépassent pas un seuil de tolérance qui varie selon les époques ; le regard de l’État et de son bras armé sur les mobilisations change, jusqu’à la définition en 2014 de directives du SPF Intérieur prévoyant une gestion négociée de l’espace public. Policiers communaux et gendarmes, d’abord, polices locales et fédérales, à partir de 2002, constituent les principaux outils d’encadrement et, le cas échéant, répressifs des mouvements sociaux.[21] Les autorités se satisfont de leur unique intervention, y compris lors de rassemblements interdits. Ainsi, le 26 mars 1955, lorsque 100 000 manifestant-es décident de marcher sur Bruxelles pour contester les attaques du gouvernement Van Acker contre, d’une part, les subsides dont bénéficient les écoles libres et, d’autre part, les enseignants issus de l’enseignement libre professant dans les écoles de l’État (Guerre scolaire), les charges contre la foule et l’interdiction de certains accès à la capitale relèvent des modes d’intervention traditionnels du rétablissement de l’ordre public.[22] En revanche, la simple suspicion d’une menace pour les institutions ou l’ordre socioéconomique conduit à la mobilisation de moyens exceptionnels, avec en pointe de mire un renforcement de la législation, des interdictions contraires aux prescrits de la Constitution et le recours à l’armée.

La question sociale comme terreau d’une colère populaire et d’une répression sévère

Durant l’entre-deux-guerres, les avancées sociales sont nombreuses, soutenues par des mobilisations massives et des réactions gouvernementales, moins favorables à une bourgeoisie qui tente pourtant de récupérer des acquis sociaux. Les conceptions de la répression sont durement ébranlées et incitent les gouvernements à privilégier davantage la conciliation. En 1921, l’article 310 du Code pénal est enfin aboli.[23] En 1932, une diminution des salaires dans les charbonnages et la mise en place d’une nouvelle méthode de travail moins coûteuse, mais dangereuse pour les travailleurs et travailleuses, provoquent une grève générale dans les mines du Borinage et du Centre. Des grévistes appellent, avec un certain succès, leurs camarades d’autres secteurs à arrêter le travail. Dans la région de Charleroi, des heurts violents causent de nombreux dégâts et se soldent par deux morts. Le libéral, Albert Devèze, ministre de la Défense, pressent la menace d’une guerre civile et appelle à la réalisation des revendications ouvrières au nom de la paix publique. Mais le climat est délétère. Le ministre de l’Intérieur, Henry Carton de Wiart (catholique), suspecte les communistes et adopte des mesures héritées du 19e siècle : mobilisation de la gendarmerie et de la troupe, état de siège dans le Hainaut, perquisitions, arrestations des agitateurs, expulsions des étrangers suspects, interdiction de certains organes de presse, etc.

Trente ans plus tard, en 1960-1961, la question sociale cristallise à nouveau une mobilisation massive. Les finances publiques se dégradent et les pressions des milieux bancaires étrangers limitent la capacité d’emprunt de la Belgique. En réponse, le gouvernement soumet le projet de loi d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier (projet de loi unique), caractérisé par le fédéralisme et les réformes de structures. L’Action commune socialiste mène alors une campagne d’opposition au projet (novembre 1960) ; un mois plus tard, sans mot d’ordre des directions syndicales ou politiques, un mouvement de grève massif se déclenche, porté par de nombreux agents des services publics et, par la suite, par les grands centres industriels wallons.[24] Par endroit, il se poursuit pendant cinq longues semaines. L’économie d’une partie du pays est paralysée, tandis que le gouvernement mobilise les grands moyens pour restaurer l’ordre : mobilisation des forces armées ; rappel des gendarmes supplétifs ; manipulation de l’information à la radio et à la télévision ; saisie de journaux ; etc. Les heurts entre manifestant-es et gendarmes et les actes de sabotage se multiplient à Liège, Bruxelles, Gand, Anvers et Charleroi, notamment. À Liège, à la gare des Guillemins, ils prennent une tournure presqu’insurrectionnelle : face à des représentants des autorités soucieuses de remettre l’économie en marche, s’insurgent des grévistes qui précisément s’y opposent et se sentent exclus de la société. Au terme de la grève et des manifestations, quatre morts restent sur le pavé. Mais, aux dires de certain-es militant-es, la répression ne se limite pas à la rue : des arrestations arbitraires, des maltraitances contre les grévistes, des perquisitions à leur domicile, des accusations sans preuve et les procès-verbaux tronqués lors de longues heures d’interrogatoire sont imputés aux forces de police, sous la houlette du gouvernement.[25] Le mouvement fléchit petit à petit : le retrait pur et simple du projet de loi parait impossible – celui-ci est voté le 13 janvier 1961 – et les syndicats décident de poursuivre la lutte par le biais de nouvelles formes d’actions[26], dont le biais politique. Soucieux, pour sa part, de renforcer l’autorité de l’État, le gouvernement rencontre les desiderata des patrons en proposant des mesures destinées à limiter le droit de grève. Quatre projets de loi sont finalement votés, malgré la suppression des mesures les plus dangereuses : les peines en matière d’infraction aux mesures décrétées par les gouverneurs de province sont doublées, tandis que les entraves à la circulation sont punissables de sanctions plus ou moins sévères. Quant aux réformes des structures économiques, voulues tant par le Nord que le Sud du pays, elles sont gangrenées par le clivage linguistique.[27]

Protéger les institutions et les prérogatives de l’État : la loi sur les milices privées

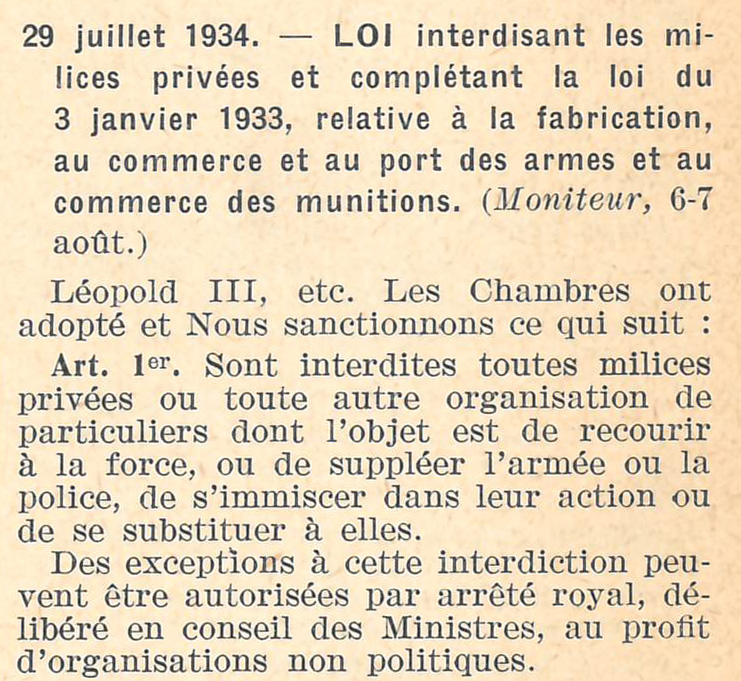

Le 19e siècle avait posé l’existence de la garde civique comme socle du maintien de l’ordre par la Nation. L’échec de cette institution et le contexte de l’Entre-deux-guerres renversent considérablement cette vision. À partir des années 1920, la légitimité de l’État démocratique et libéral est en effet durement ébranlée par des groupes que les services de police désignent comme « subversifs ». La critique de la démocratie libérale, la prééminence de la communauté sur l’individu, la contestation des principes de liberté et d’égalité hérités de la Révolution française et l’instauration d’un pouvoir autoritaire autour d’un pouvoir exécutif fort ou d’un chef constituent les socles de certains de ces groupuscules ; d’autres épousent les conceptions marxistes du pouvoir. Dans ce contexte, les masses occupent une place importante dans la sphère politique et incitent les mouvements et les partis politiques à y recourir. Toutes tendances confondues, les meetings attirent des foules considérables. Des organisations défilent régulièrement dans les rues, voire mènent des actions offensives et violentes, ce qui incite le législateur à voter la loi sur les milices privées du 29 juillet 1934.[28]

L’enjeu politique que l’État doit résoudre à travers ce texte innovant est essentiel : comment concilier les libertés d’opinion et d’association, d’une part, et le maintien de l’ordre public d’autre part ? Au nom de la défense de la démocratie et des institutions, la loi se veut radicale : toute milice privée ou toute organisation dont l’objet est de recourir à la force ou de suppléer l’armée ou la police, de s’immiscer dans leur action ou de se substituer à elles est interdite. Dans les faits, il semble qu’aucun mouvement ne tombe sous le coup de poursuites pénales ; en revanche, quelques condamnations individuelles sont prononcées envers des meneurs accusés d’avoir organisé des défilés aux allures militaires. La loi de 1934 aura peut-être eu son effet dissuasif, puisque plusieurs organisations sont dissoutes par leur parti de tutelle.[29]

Braver l’interdit : les possibles d’une société opprimée

À première vue, les périodes d’occupation rendent impossible tout mouvement revendicatif massif. Pourtant, des espaces de liberté se construisent à la faveur de comportements spontanés ou, à l’inverse, organisés et d’autorités peu préparées ou peu réactives à de tels phénomènes. Durant les deux guerres mondiales, la présence allemande est loin de sonner le glas des revendications et des mobilisations dans l’espace public. Outre les esprits de résistance et, a contrario, de collaboration qui animent la presse ou des attitudes individuelles, il existe des évènements de masse qui témoignent d’une militance, particulièrement sur le plan patriotique. Dès 1915, le 21 juillet, jour de la Fête nationale belge, cristallise le patriotisme d’une frange de la population et la contestation de la présence de l’occupant. Les commerces ferment, parfois sous la pression de la foule ; les églises deviennent un point de ralliement patriotique ; surtout, certains lieux publics comme la place des Martyrs à Bruxelles, où se situe le monument érigé à la mémoire des combattants de 1830, attirent quelques groupes issus de générations et de classes sociales différentes, tandis que de nombreuses personnes arborent à leur boutonnière une marguerite en signe de deuil ou un ruban tricolore. Peu inquiète par ces évènements, l’administration allemande laisse à la police communale le soin de rétablir l’ordre, avant d’adopter plusieurs mesures de rétorsion aux effets variables les années suivantes : interdiction des réunions publiques, des cortèges et des dépôts de fleurs devant certains monuments, du port d’insignes de manière provocante ou des affiches placardées aux murs, sous peine de poursuites judiciaires.[30]

Durant la Seconde guerre mondiale, les mesures répressives, face aux initiatives patriotiques spontanées, sont du même acabit, avec les 11 novembre et 21 juillet au cœur des mobilisations. Mais, à l’exclusion des rassemblements massifs de collaborateurs rexistes ou du Vlaams National Verbond (VNV), le principal mouvement revendicatif tourne autour de la question sociale. En novembre-décembre 1940, un évènement majeur secoue la société belge. Constatant une nette régression de leur niveau de vie (pression sur les salaires, augmentation du coût de la vie, raréfaction des denrées de première nécessité), les mineurs amorcent un mouvement de grève, bravant l’interdiction allemande et s’opposant au syndicat unique, institué sous l’impulsion de l’occupant (Union des travailleurs manuels et intellectuels – UTMI). Le 10 mai 1941, soutenu et animé par des militant-es communistes, le mouvement mobilise 100 000 grévistes dans le sillon wallon, la région gantoise et jusqu’au bassin du Nord de la France. Les actions sont essentiellement menées sur le lieu même des entreprises ; néanmoins, l’un ou l’autre meeting se déroule devant une foule considérable, comme le rassemblement réuni autour de Julien Lahaut à Seraing le 15 mai 1941. Les forces de l’ordre allemandes restent discrètes, déléguant la répression et le travail d’intimidation aux polices et gendarmeries belges. Le besoin d’acier de l’Allemagne à l’approche de l’attaque contre l’URSS et la solidarité du patronat belge avec la classe ouvrière oblige, il est vrai, l’occupant à la conciliation : les possibles violences contre les travailleurs et travailleuses sont temporairement évitées et certaines des revendications sont rencontrées (ex. : hausse des salaires).[31]

Et aujourd’hui ? Perspectives

À y regarder de plus près, ce début de 21e siècle constitue presqu’une synthèse des 19e et 20e siècles. La crise de 2008 et les politiques d’austérité qui en découlent accentuent la pression sur les travailleurs et travailleuses, renforcent les inégalités sociales, menacent des droits fondamentaux (ex. : droits culturels) ; en même temps, l’interrogation des institutions et la multiplication des mouvements sociaux pressentent une action militante vivace. La lutte n’est pourtant pas aisée : face à un mouvement ouvrier sur la défensive, le gouvernement fédéral actuel mène des attaques frontales contre la concertation sociale, fustige les mobilisations, voire les criminalise. D’une criminalisation dans le langage commun à une législation proche des mesures de rétorsion du 19e siècle, il existe un pas qui n’est heureusement pas encore franchi. Mais le contexte de la lutte contre le terrorisme suscite une certaine crainte et invite à la prudence. Des libertés et des droits fondamentaux sont menacés, dont le déplacement progressif de la répression judiciaire vers le champ administratif ou la présence de l’armée, dont les prérogatives apparaissent floues aux citoyen-nes, n’en sont que deux facettes. À quand les arrestations ou les intimidations sous le simple fait de militer dans un sens inacceptable aux yeux des gouvernants ? Certain-es militant-es ressentent déjà des pressions dans ce sens.

Une attitude optimiste présage que le détricotage qui s’opère n’est pas inéluctable. D’abord, la législation existante, à commencer par la Constitution ou des directives promouvant une gestion négociée de l’espace public, constitue un précieux garde-fou à défendre, voire à renforcer : agir politiquement en ce sens est donc une nécessité. Ensuite, le renouvellement constant des formes d’occupation de l’espace public par les mouvements sociaux témoigne d’une diversité de mobilisations qu’une réglementation, aussi sévère soit-elle, ne pourra que très difficilement, voire jamais, enterrer. Enfin, de nombreux exemples dans le passé montrent qu’il est possible de revendiquer/résister, y compris par des gestes simples ou des symboles rudimentaires, sous des régimes fondés sur la répression.