Claudine Lienard (bénévole, CARHOP et auparavant coordinatrice de projets, Université des Femmes)

Amélie Roucloux (historienne, CARHOP asbl)

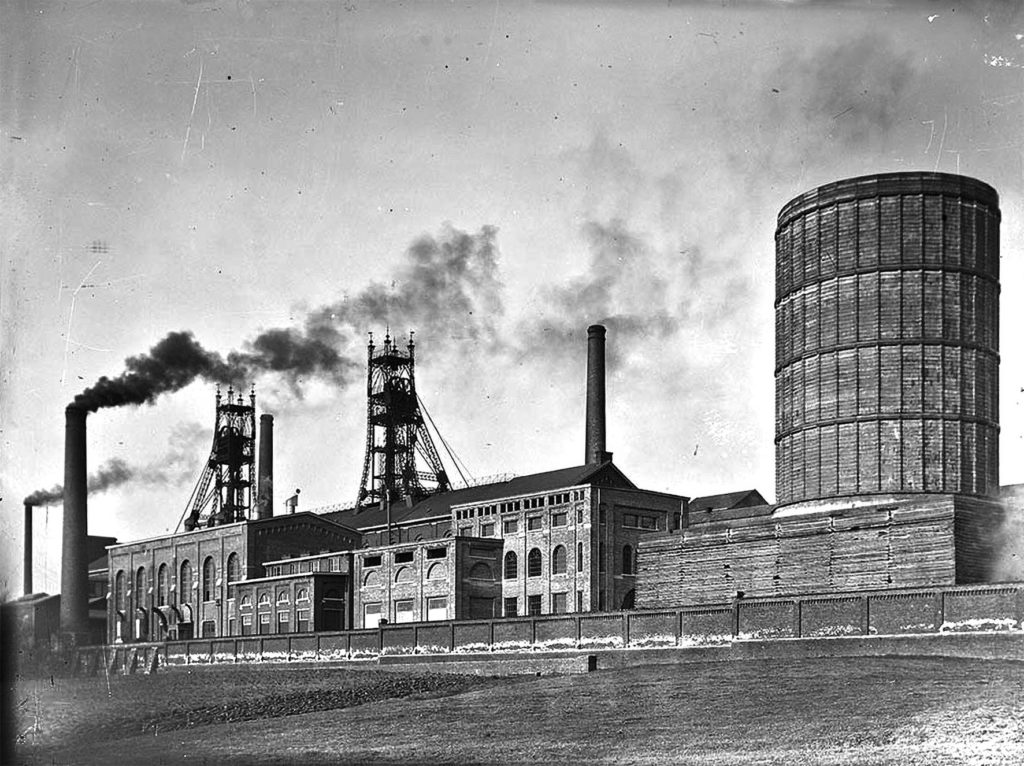

Les jardins ouvriers, également appelés familiaux, accompagnent l’avènement de l’ère industrielle. Dans le courant du 19e siècle, la population ouvrière s’accroît dans et autour des villes et des usines. Le jardin offre un remède à la misère du peuple qui y trouve un complément de ressources, mais aussi, du point de vue patronal, un loisir sain et un élément de structuration de la famille. On les appelle alors le champ ou clos des pauvres. Avec leur parcelle de terre, les ouvriers cultivent leurs propres légumes, diversifient leur régime alimentaire et améliorent leurs conditions de vie.

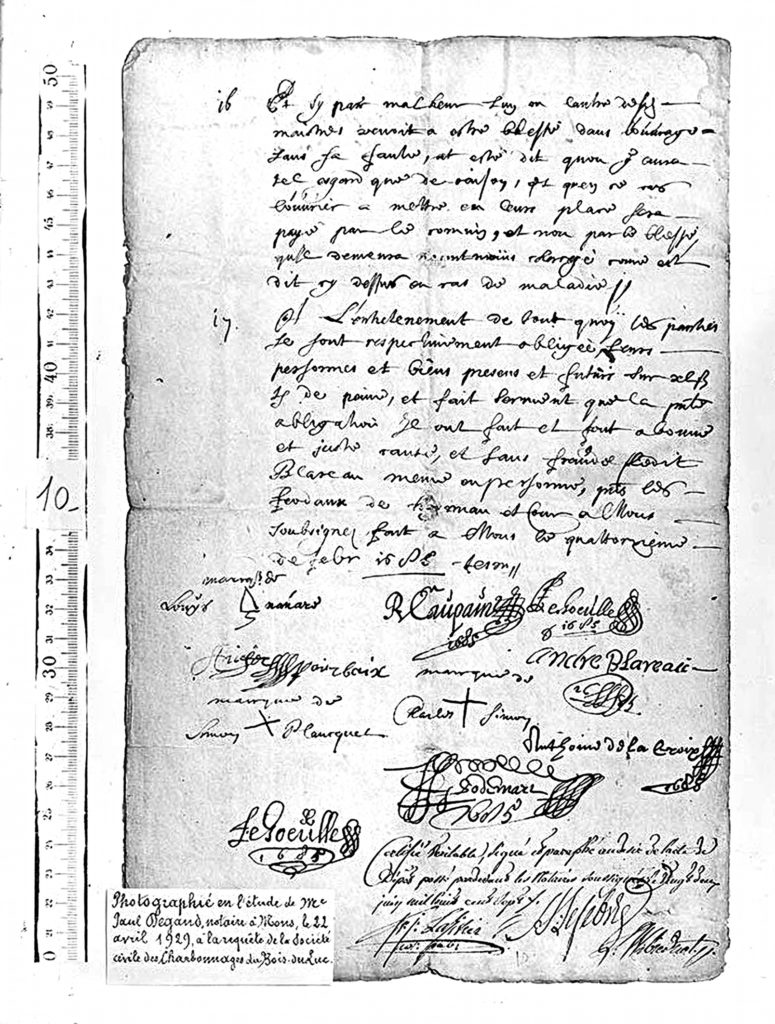

Les jardins familiaux apparaissent d’abord en Angleterre, puis en Allemagne. L’idée est reprise en France. D’abord à Sedan, sous l’impulsion de Félicie Hervieu et à Saint-Etienne, avec l’abbé Félix Volpette. À partir de ces expériences, l’abbé Jules Lemire lance le concept de jardin ouvrier et fonde en 1896 la Ligue française du coin de terre et du foyer qu’il développe dans la région d’Hazebrouck, en Flandre française. À la même époque, en Belgique, l’abbé Gruel suit son exemple avec la Ligue belge du coin de terre et du foyer fondée en 1897. La Ligue se développe ensuite dans une optique moraliste et sociale-chrétienne. Sa mission est d’assurer la jouissance, voire la propriété, d’un coin de terre à cultiver et d’une habitation convenable aux classes populaires. À travers cet engagement, l’abbé Gruel veut tirer les classes laborieuses du prolétariat non par le collectivisme mais par la propriété. L’initiative prend de l’ampleur et le 3 octobre 1926, la Fédération internationale des jardins familiaux est fondée à Luxembourg. Elle compte plus de deux millions de jardiniers répartis dans plusieurs fédérations nationales de pays européens auxquels s’est jointe la fédération japonaise. En France, après la deuxième guerre mondiale, le gouvernement pousse ces initiatives, portant à 250 000 le nombre de jardins. En 1952, le législateur les inscrit officiellement dans la loi sous l’appellation de jardins familiaux.

Avec le temps, les jardins collectifs dépassent le simple but de production alimentaire pour intégrer des visées sociales multiples. Ils se distinguent selon leurs objectifs : proposer des exemples aux enfants et aux adultes (pédagogiques), expérimenter de nouveaux types de culture (biologiques), ouvrir à la créativité et au divertissement (artistiques, imaginaires), produire des ressources (urbains), créer du lien social (intergénérationnel, interculturel, pour personnes handicapées), expérimenter de nouvelles gouvernances (laboratoires de démocratie locale), favoriser la santé mentale et physique (thérapeutique), etc. Les jardins peuvent déboucher ou intégrer d’autres projets à vocation sociale et à gestion collective. Par exemple, le compostage de quartier organisé à La Fonderie à Bruxelles au départ d’un projet de transformation de terrain vague porté par une association d’éducation permanente « La Rue » en 2003. Les jardins collectifs diffèrent également par leur mode d’organisation : distribution de parcelles dans les jardins ouvriers ou gestion partagée dans les jardins communautaires.

Par les buts qu’ils suivent et la diversité de leur mode d’organisation, les jardins collectifs permettent aux jardiniers et jardinières de se réapproprier des enjeux actuels. Parmi ceux-ci, on retrouve l’aspect écologique avec la volonté de changer le rapport entre l’humain et la nature pour lutter contre la crise environnementale. L’idée, en toile de fond, est que l’être humain ne pourra pas affronter cette crise tant qu’il ne se sentira pas lié à la nature. Les jardins font partie de ces lieux qui permettent de reconnecter à la nature. Il y a aussi le désir du retour au collectif, de lutter contre l’individualisme et le consumérisme en encourageant le partage. Il y a également la volonté de court-circuiter les grandes enseignes commerciales en revenant vers une consommation locale, plus respectueuse de l’environnement et des producteurs et productrices locaux. Il y a encore l’envie de retrouver du pouvoir d’agir, de choisir, de construire, d’échapper aux normes en s’en créant de nouvelles, plus respectueuses du collectif. Ainsi, en pratiquant régulièrement le jardinage dans un potager collectif, les jardiniers et jardinières se reconnectent à la nature et créent de nouvelles manières de s’organiser et de faire collectif. Selon la sociologue Geneviève Pruvost, ils et elles reconsidèrent ainsi des activités de subsistance ancrées dans une collectivité, un lieu, des usages comme une possibilité de s’émanciper, de faire société autrement. « La fabrique du quotidien apparaît alors pour ce qu’elle est : un enjeu révolutionnaire »[1].

La pérennité des projets et des dispositifs de jardins collectifs est liée au statut des terres qu’ils occupent. Souvent, les utilisateurs et utilisatrices ne savent pas ou plus à qui appartient le terrain occupé par leurs cultures et cela occasionne des luttes mettant en jeux les jardiniers et jardinières, les associations qui les encadrent, les propriétaires, les promoteurs immobiliers, les pouvoirs publics concernés. L’existence des jardins collectifs devient ainsi un enjeu de démocratie et pose la question de l’accès à la terre, de la protection des communs.

« Les jardins sont des lieux où s’inventent les résiliences lorsque les temps sont durs. Face aux précarités contemporaines, les redécouvrir ouvre de belles perspectives, à condition de mieux comprendre les fonctions qu’ils forgent pour les jardiniers. »[2]

Damien Deville, thèse sur la société jardinière

L’ensemble de ces dynamiques anime les réflexions des contributeurs et contributrices de cette revue. Dans un premier temps, Claudine Lienard et Amélie Roucloux prennent leur sac à dos et partent à la rencontre de quelques initiatives qui existent en Wallonie et à Bruxelles afin de faire un tour d’horizon de ce qui existe aujourd’hui.