Asclépiade Mufungizi Mutagoyora

Enseignant-chercheur, Université catholique de Bukavu

Faculté des sciences économiques et de gestion

Lorsque la colonisation apporte au Congo l’école et la « discipline du travail ou le travail éducatif »[1], les villages n’y trouvent aucun intérêt socio-économique. Les populations locales assurent encore leurs moyens de subsistance de manière indépendante et le chômage est un fait qu’elles ne connaissent absolument pas.[2] Mais la contrainte exercée par l’administration coloniale et la spoliation des terres ancestrales par le colonat agricole, dans le Kivu particulièrement, ne les laisseront pas longtemps à l’abri de la faim et du chômage.

Ironie de l’histoire, maintenant que les vieilles concessions coloniales sont quasiment abandonnées à l’inexploitation, la perception de nombre de paysan.ne.s, presque sans terre et privés du travail dans les plantations, a changé. Ils regrettent ce temps de travail « forcé », qui, dans sa forme améliorée, ne procurait pourtant qu’un revenu d’appoint aux familles demeurées actives dans l’agriculture familiale.[3] Dans un texte consacré aux difficultés économiques, sociales et politiques du Bushi[4], l’agronome Hugues Dupriez, parle « d’asphyxie » pour dépeindre la situation de privation et de manque de marges de manœuvre que connaissent des paysan.ne.s dépossédés de leurs terres et dominé.e.s par un pouvoir traditionnel assez fort. Ils et elles sont alors dans l’incapacité de créer et d’obtenir, dans le Bushi, des conditions de vie décentes. Aujourd’hui, on peut se questionner sur les possibilités de travail dont cette région peut encore rêver. Pour ce faire, cet article commence par interroger le contexte dans lequel le colonat agricole s’impose au Kivu après la Première Guerre mondiale. Il examine ensuite les stratégies utilisées par l’administration coloniale et les colons pour astreindre les populations du Bushi au travail forcé et la manière dont les paysan.ne.s, ainsi que l’autorité traditionnelle, se comportent face à la domination européenne. L’histoire retient que c’est l’impôt qui s’imposera comme stratégie gagnante sur les populations indigènes au bout du compte. Quelques pistes d’actions en faveur du travail décent dans cette contrée sont finalement tracées à grands traits, en complément à nos conclusions.

Le contexte de la résistance : l’accaparement des terres par les colons

-

- Bref aperçu du Bushi et du Kivu

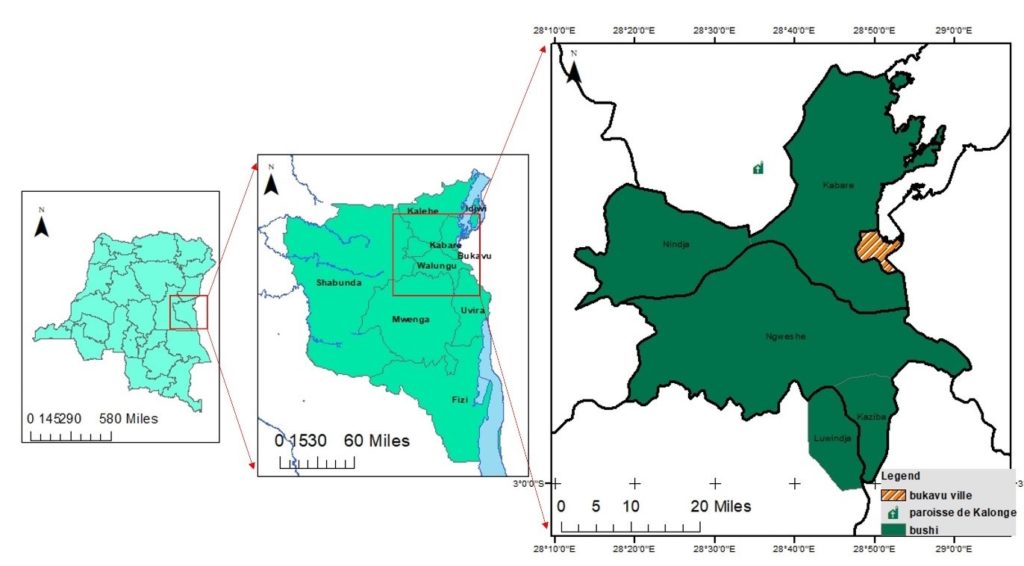

L’entité géographique du Bushi (carte 1) abordée dans cet article dépasse celle du Bushi réduite dans une acception uniquement politique aux seules chefferies ou collectivités locales de Kabare et de Ngweshe. Elle intègre cinq autres royautés (Kaziba, Luhwinja, Burhinyi, Ninja et Kalonge) qui, par la culture (langues, mœurs, croyances religieuses, institutions économiques et socio-politiques communes), constituent depuis des siècles les fondements de l’unité des Bashi, peuple habitant le Bushi.[5]

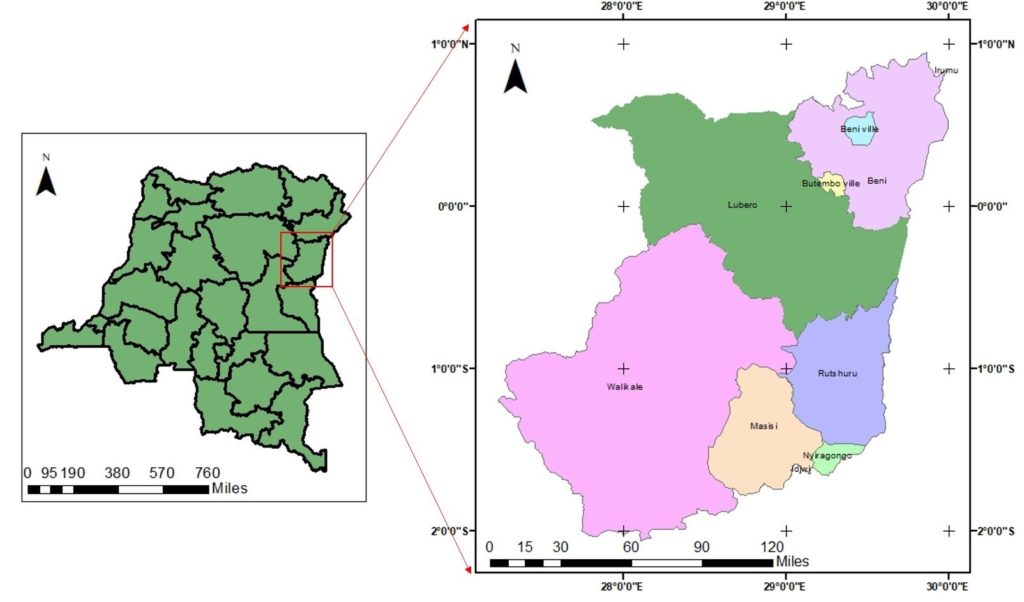

Cette entité fait partie de l’actuelle province du Sud-Kivu, issue de la division de l’ancienne province du Kivu en trois provinces : le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et le Maniema. Même si cette recherche se focalise sur le Bushi, les faits relatés trouvent des échos ailleurs en République démocratique du Congo[7], dans les territoires de Rutshuru et de Lubero[8] (carte 2) par exemple.

- De l’accaparement des terres indigènes

Avant la Première Guerre mondiale, le Kivu est une terre quasi inconnue des colons. Il est ensuite découvert et convoité pour ses potentialités économiques et surtout agricoles.[10] À partir de 1925, les territoires de Kabare (Walungu inclus), Rutshuru et Lubero sont transformés en concessions des colons.[11] « La puissance colonisatrice du fait de l’occupation basée sur le droit du plus fort mystifiée ensuite par des raisons philosophiques d’une mission civilisatrice (…) s’octroie (alors au Bushi…) la plénitude de la souveraineté ».[12]

Mais cela ne s’effectue pas sans coup férir. La résistance s’avère de longue haleine au Bushi. Un jeu de stratégies se tisse alors au fil du temps entre acteurs en présence : administration coloniale, colons, bami[13], notables indigènes, paysan.ne.s.

Les stratégies d’acteurs

-

- Spoliations

Entre 1910 et 1914, la colonie jette son dévolu, à l’Est du pays, sur le Haut-Katanga et la région minière d’or de Kilomoto. L’État colonial y favorise l’installation de colons agricoles par la création du Comité spécial pour le Katanga (CSK), une organisation parastatale fondée dès 1900 par l’État indépendant du Congo et la Compagnie du Katanga. Ces derniers lui confient leurs biens communs, à charge pour le Comité de les gérer et de les exploiter. L’objectif qu’ils lui fixent est d’assurer et de diriger l’exploitation de tous les terrains appartenant au domaine de l’État et à la Compagnie du Katanga. Le CSK joue un rôle prédominant dans la prospection et l’exploitation des terrains miniers dans la région. Après la Première Guerre mondiale, le CSK multiplie ses services et, à côté de l’exploration minière, il développe notamment un service forestier, un service agricole, un service vétérinaire ainsi qu’une ferme expérimentale.[14]

Par contre, le district du Kivu est ignoré à l’époque, car peu connu. Ce sont les militaires européens qui parcourent cette région lors de la Première Guerre mondiale. À leur retour dans la métropole, ils en donnent des échos qui attirent l’attention du public et de l’autorité coloniale sur les potentialités économiques et surtout agricoles du Kivu.[15]

À partir de 1925, et de manière intense entre 1926 et 1928, la région se transforme en concessions des colons. Il en est de même pour Rutshuru et Lubero. À l’instar du CSK, est créé en 1928 le Comité national du Kivu (CNKi), à qui l’administration coloniale confie la gestion des terres domaniales du Kivu. L’État colonial, La compagnie des Grands Lacs et des groupes d’hommes d’affaires, agréés par le gouvernement colonial, s’associent pour une mise en valeur de grande envergure du territoire. Une grande société dont le capital s’élève à 150 millions de francs belges est alors constituée[16], en vue de construire des routes et des chemins de fer assurant la liaison avec les réseaux du Congo et avec les lignes des Grands Lacs, de développer les cultures industrielles et, si nécessaire, de provoquer l’immigration indigène afin de trouver de la main-d’œuvre.

L’historien Edouard Mendiaux stigmatise la manière dont cette institution procède alors pour céder ou concéder les terres aux colons.[17] À sa suite, l’historien Nzigire Bulakali examine 70 procès-verbaux de « vacances de terre », établis à l’époque, et constate que l’ensemble des terres cédées ou concédées appartiennent aux natifs et sont soit sous culture, soit habitées, soit en jachère au moment de leur cession aux colons.[18] L’examen de ces procès-verbaux révèle non seulement que la plus grande partie de ces terres est accordée aux sociétés, aux particuliers (colons) et aux missions religieuses, mais également qu’en échange de l’accaparement de milliers d’hectares de terres villageoises, les Européens payent des contreparties de pacotille (sel, perles, vélos et tissus).

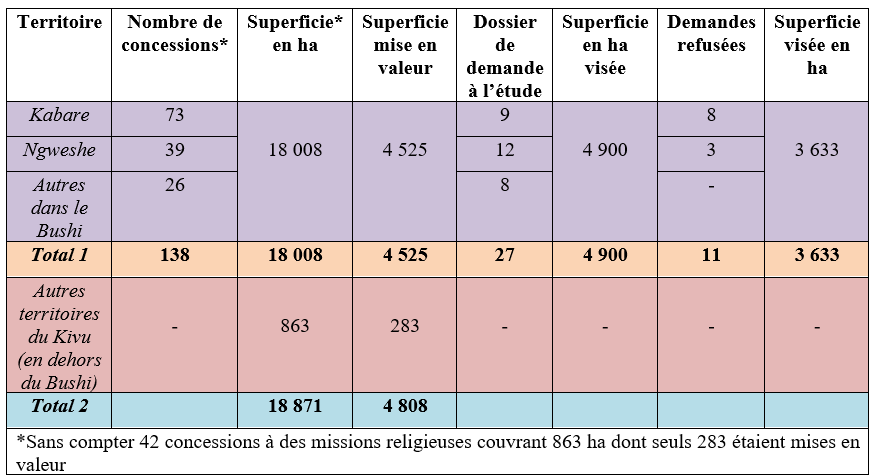

Les statistiques ci-dessous (tableau 1) renseignent sur la situation de ces concessions en 1931 : sur 18 871 hectares spoliés dans le Kivu, 95 % sont situés dans la région du Bushi.

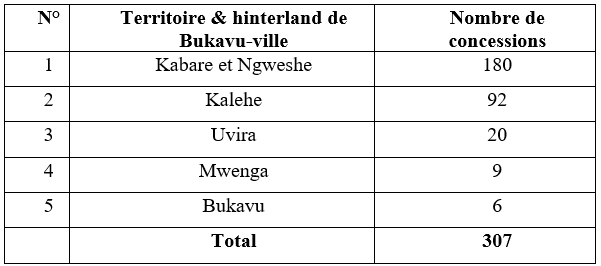

Au cours des vingt années suivantes, le phénomène se poursuit. Sur les 307 concessions qui appartiennent aux colons en 1953, dénombrées sur l’ensemble du Kivu, plus de la moitié sont situées dans les collectivités locales de Kabare et Ngweshe (territoire du Bushi). On y compte un accroissement de 61 %, en passant de 112 concessions à 180.

C’est donc sur ces concessions que le travail forcé s’établit. Comment s’instaure-t-il et de quelle manière les paysans congolais l’accueillent-t-ils ?

-

- Guerre, contrainte, résistance, administration indirecte et allégeance

Entre 1900 et 1919, le Mwami (pour rappel, le roi) Rutaganda Kabare mène une résistance armée contre l’administration coloniale.[19] De 1921 à 1931, cette dernière fait la paix avec les Bashi en reconnaissant le pouvoir du Mwami, Alexandre Kabare, successeur de Rutaganda. L’emprise d’Alexandre Kabare sur ses sujets étant importante, l’administration coloniale décide de s’en débarrasser en 1931. Des allégations invraisemblables sont formulées à son encontre (manque d’autorité, rupture de contact avec son peuple, désintérêt pour ses devoirs). L’autorité coloniale rapporte la « démission volontaire de Kabare sous prétexte que sa tribu le hait, le déteste et qu’il craint pour sa vie (…), que le travail de chef est au-dessus de ses forces et le répugne ».[20] C’est alors que le Mwami « s’exile » à Kinshasa où il vivra pendant des années comme chauffeur.[21]

Ces faits témoignent de la résistance à l’occupation européenne et au travail forcé par ricochet, car la colonisation et le colonat agricole ont des visées économiques.[22] Cette résistance provient foncièrement, écrit Munzihirwa, de l’usurpation d’un droit sur la terre que le Mwami ne peut concéder à des intrus, symbolisés ici par l’administration territoriale coloniale. [23]

Le Mwami Mpozi, qui prend la relève à la relégation du Mwami Alexandre Kabare, se résigne face à l’accaparement des terres. Cependant, en vue de constituer une base pour des revendications ultérieures, il tient un registre des terres spoliées et la comptabilité des biens remis en contrepartie aux habitant.e.s par les colons et le CNKi. Lors du passage au Kivu de Pierre Wigny, ministre des Colonies à l’époque, il lui remettra ce registre pour exiger justice.[24] Cette réclamation, même sous cette forme dissimulée, lui vaudra la désapprobation de l’administration coloniale.[25]

Les paysan.ne.s, pour leur part, ne sont pas en reste. L’histoire signale notamment la révolte de la secte « Binji-Binji » en 1931, menée par Ngwasi Nyangaza. Ce dernier, un ancien ouvrier agricole qui avait fui la région, dit à son retour avoir appris la langue de Lyangombe, considéré par certain.e.s comme un roi mythique des esprits, qui avait vécu dans la région au 16e siècle. Ngwasi Nyangaza prédit alors une invasion de criquets et promet aux paysan.ne.s la venue de nouveaux troupeaux de bétail. « Il ordonna à tous les fermiers de quitter les plantations en décrivant la vision qu’il avait eue : leur terre leur serait rendue et le travail forcé serait entièrement aboli. L’administration coloniale, prenant conscience d’un risque de soulèvement des populations rurales de grande ampleur, mit rapidement un terme à cette révolte. Les chefs eux-mêmes se retrouvèrent dans une situation ambivalente car la révolte illustrait la fragilité de leur pouvoir. L’insurrection « Binji Binji » tirait sa force de la mobilisation des rites, des initiations et du culte de l’invulnérabilité, qui étaient tous employés pour appuyer la promesse d’une libération de l’occupation étrangère. »[26]

Ainsi, la secte « Binji-Binji » est opposée à l’occupation européenne et au travail forcé et même à un chef traditionnel, précisément le Mwami Mafundwe[27], qu’elle accuse de prêter allégeance aux Européens, d’être de connivence avec eux pour leur arracher les terres.[28]

Face à l’opposition de la royauté de Kabare soutenue par sa population qui lui est globalement soumise, l’administration coloniale est obligée d’adopter une méthodologie de gouvernement quasi indirecte. Elle se rend compte que l’autorité des chefs (les bami) et de leurs notables est réelle et très respectée par leurs sujets et qu’il est nécessaire d’en faire des alliés.[29]

Cette stratégie permet alors à l’administration de modifier progressivement et imperceptiblement les droits fonciers coutumiers. Elle applique ainsi le principe de colonisation théorisé par le naturaliste et homme politique français, Jean-Marie de Lanessan.[30] Selon ce dernier,

« en ne blessant ni les coutumes ni les idées ni le sentiment national et patriotique plus ou moins développé des indigènes, on gagne leurs sympathies et le loyalisme de leurs chefs ; en utilisant ces derniers, on diminue les frais du personnel européen qui sont toujours plus élevés que ceux du personnel indigène, on réalise ainsi des économies qui permettent de diminuer les charges du pays ou qui peuvent être consacrées aux travaux publics utiles, à la création de l’outillage industriel, commercial, agricole, d’où découleront avec les richesses des indigènes, leur reconnaissance pour la nation colonisatrice et civilisatrice ».[31]

Au Congo, la mise en œuvre de cette stratégie connaît deux évolutions. La première se situe entre 1920 et 1945 et la seconde entre 1950 et 1959. La première évolution est marquée « (d’) interventions de l’administration et des chefs locaux dans les opérations de recrutement (…), la prédominance d’une main-d’œuvre flottante appliquant le remplacement (…) et le bas niveau de salaire ».[32] Afin de mettre en application ce principe défendu par de Lanessan, le chef coutumier devient un fonctionnaire intégré dans un système dont la « tête » est située en Europe. C’est le décret du 5 décembre 1933 sur les circonscriptions indigènes qui consacre cette stratégie.[33] Le chef coutumier est ainsi transformé en agent de liaison et devient un chaînon entre le système européen et le système coutumier. Il conserve les formes extérieures de son pouvoir et certaines décisions administratives, mais n’est plus en droit, ni de défendre son territoire, ni de prendre des décisions souveraines. Il ne jouit même plus légalement du droit d’attribuer les terres vacantes de sa chefferie.[34]

Comme les colons exigent de la main-d’œuvre pour mettre en valeur leurs concessions, c’est aux chefs coutumiers et à leurs subalternes que revient la tâche d’en fournir. Les chefs ou notables qui au départ s’allient aux conquérants européens, Nyalukemba dans la contrée de Bukavu[35] par exemple, n’auront d’autre choix que de satisfaire la demande. D’autres chefs, parce que vaincus par la puissance du fusil des conquérants européens et par leur ruse, qui les transforme en fonctionnaires auxiliaires de l’administration coloniale, ne pourront que se plier à la demande européenne de main-d’œuvre. Au-delà du Bushi, on reconnaît qu’à travers le Congo, certains chefs africains jouent sur des alliances similaires à celle passée par Nyakukemba, dans le but de se tirer d’une situation défavorable.[36]

La population ne manque pas de rechigner, mais la contrainte est forte. Aux corvées indigènes (travail dans le champ des notables une fois par semaine, portage, fente du bois pour les familles des chefs, construire et assurer l’entretien de leurs maisons, etc.) s’ajoute le travail forcé dû aux colons et à l’administration. Les exigences des entreprises agricoles vont rapidement excéder le rythme habituel de travail des Bashi. Certain.e.s paysan.ne.s préfèrent alors habiter sur les concessions des Européens en leur prêtant allégeance. Cette posture leur permet d’éviter l’écartèlement entre les Européens et les pouvoirs traditionnels, pour lesquels les corvées et allégeances restent de coutume. De la sorte, ils appliquent leur maxime selon laquelle il convient de sympathiser avec celui qu’on ne saurait renverser. « Si vous ne pouvez abattre un arbre, faites avec lui un pacte de sang »[37], disent les Bashi. D’autres paysans préfèrent s’installer dans les cités indigènes naissantes en marge des villes européennes pour échapper à cette situation. Les plus jeunes s’imposent l’exode vers les zones minières du Maniema[38] ou vers les cités indigènes.[39]

La deuxième évolution se caractérise par le développement du travail indépendant[40], par l’intensification du colonat commercial[41] et enfin par la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif en lien avec le plan décennal 1950-1959.[42]

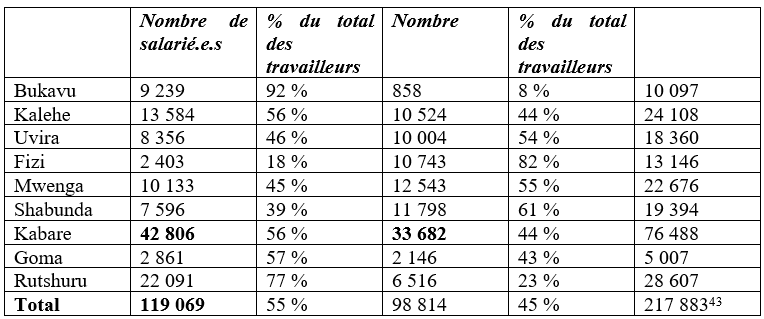

Peu avant l’indépendance du Conge belge, la situation chiffrée des travailleurs et travailleuses salariés et indépendant.e.s, retracée par le tableau ci-après, montre globalement une légère primauté du travail salarié sur le travail indépendant, soit 55 % de l’effectif contre 45 %. Parmi les travailleurs et travailleuses indépendant.e.s figurent, à l’époque, principalement :

- Les agriculteurs et agricultrices tournés vers les cultures maraichères à proximité des villes, cités et cités extra-coutumières en création croissante, pour leur fournir des légumes ;

- Les artisan.ne.s (maçons, menuisiers, plombiers, mécaniciens, ajusteurs-soudeurs, couturiers, petits commerçants, etc.) dont ces villes et cités en construction ont besoin.

Tableau 3 : Répartition des travailleurs et travailleuses salarié.e.s et indépendant.e.s par territoires du Sud-Kivu, Goma et Ruthsuru en 1955-1957

D’un côté, les colons recourent à la force et à l’intégration des chefs coutumiers dans la hiérarchie de l’administration coloniale ; d’un autre côté, les colonisé.e.s tentent de déjouer ces stratégies par la force, l’absentéisme et l’allégeance. Mais c’est finalement plus par l’impôt que les Bashi[45] finissent par se soumettre au travail, plutôt que par la force du fouet.[46]

-

- L’impôt et le salariat comme stratégie gagnante

Le travail forcé conduit à une certaine désorganisation de la société traditionnelle. À cause du morcellement des villages, la production prend alors une forme désordonnée.[47] Le contrôle des masses villageoises devient plus difficile. Il naît, à la suite de ce désordre, « une catégorie d’oisifs, de réfractaires, n’ayant pour seul désir que de se soustraire à la règle d’un travail »[48] forcé. Comme ces oisifs ne vivent ainsi « qu’aux crochets de leurs familles, ils ne tarderont pas à créer un certain mécontentement ».[49]

L’obligation de l’impôt est alors imaginée par le pouvoir colonial. Il viendra à bout des stratégies paysannes d’évasion ou d’absentéisme face au travail forcé. Sans son paiement en monnaie, le paysan est privé de droits de déplacements, des droits civils. Les chefs coutumiers qui sont chargés de sa perception pour le compte de l’administration coloniale sont payés proportionnellement aux recettes fiscales réalisées sur leurs sujets. Il faut se résigner au travail salarié pour gagner cette monnaie « salvatrice ». En effet, l’autorité administrative oblige finalement les paysans à libérer l’impôt en monnaie, et non plus en nature. Ne disposant pas de valeurs monétaires, ils sont obligés de prester (un travail) auprès de colons pour accéder à la monnaie et pouvoir s’en servir pour payer les redevances imposées.

C’est ainsi que la population finit par approuver l’impôt jusqu’à considérer comme « indigne » tout concitoyen s’exposant à la traque de la police pour s’être soustrait à l’obligation de le payer.[50] Une révolution des esprits se produit, dirait-on.

À l’époque coloniale comme après l’indépendance du Congo belge, la rémunération dans les plantations réservées aux cultures industrielles n’apporte qu’un revenu d’appoint et chaque ménage doit continuer à compter sur les produits de ses activités agricoles développées autour des cases.[51] Le colonat et l’administration coloniale provinciale souhaitent que cette situation perdure.[52] L’agronome Henri Dupriez, lorsqu’il évoque la question de ces rémunérations dans les plantations, estime qu’elles équivalent à une poignée de cacahuètes.[53] Comment, dès lors, mener une vie digne dans ces conditions ?

Conclusion : des défis énormes pour sortir le Bushi de l’asphyxie

En privant les paysan.ne.s d’une bonne partie des terres arables, le colonat les conduit à produire les moyens de leurs subsistances sur des terres exiguës alors que la faiblesse du salaire rural rend cette même subsistance impossible.

Depuis l’indépendance du pays, la situation agricole et économique du Bushi ne fait qu’empirer.[54] Aujourd’hui abandonnées, ces anciennes concessions foncières, qui étaient aux mains de colons européens, sont devenues pour la plupart la propriété de quelques riches autochtones. Pour y pratiquer des cultures sur les périmètres non mis en valeur par ces nouveaux propriétaire, les villageois.e.s du Bushi sont obligés de verser une compensation pour le métayage. L’exode des jeunes vers les villes et les cités minières se poursuit inexorablement. Il est donc nécessaire de trouver des pistes de solutions aux problèmes engendrés globalement par la rencontre du monde occidental et du monde rural du Bushi.[55] Nous ne pouvons clore ces propos sans réfléchir à quelques pistes d’action.

Les stratégies surannées, telles que celle où le dernier vainqueur est celui qui aura assené à l’adversaire le coup le plus percutant, ne peuvent y pourvoir. Favoriser, par exemple, la mobilité géographique des Bashi, à défaut d’une réforme agraire initiée dans le pays, est un impératif. À cet effet, entreprendre du nord au sud, de l’est à l’ouest du pays des travaux de constructions d’infrastructures de grande envergure, auxquels les Bashi en quête d’occupation pourraient contribuer, tout en participant à l’amélioration de la mobilité dont nous parlions précédemment, est une voie possible. Et si jamais, une réforme agraire voit le jour, la nécessité de sécuriser les terres paysannes et d’endiguer leur prédation s’imposerait.

Reprendre les concessions foncières « aliénées » en emphytéose à l’expiration du contrat, en vue de l’installation sur ces dernières des paysannats, est une autre voie qu’un État fort pourrait associer à la stratégie précédente. Ces paysannats permettraient une production plus intensive en vue de l’autosubsistance, du ravitaillement des villes et des cités industrielles environnant le Bushi. Le pays a appuyé à hauteur de millions de dollars des Parcs agro-industriels (PAI) au détriment de l’agriculture familiale.[56] Il n’y aurait pas d’incompatibilité à ce que « les PAI (aillent) de pair avec un appui fort et un renforcement de l’agriculture familiale pour augmenter les productions agricoles, les revenus et l’amélioration de l’accès aux intrants et aux marchés. On doit relancer et renforcer les services publics d’appui à l’agriculture que le secteur privé ne peut pas ou ne veut pas fournir ».[57] Sans cela, les paysan.n.e.s sans terre suffisante et sans revenu d’appoint n’arrêteront pas de regretter que les activités de ces anciennes plantations soient à l’arrêt.

La diversification des métiers en milieu rural du Bushi est une autre nécessité. Si la diversification des statuts d’emploi fait partie des stratégies de sortie de la crise économique et du travail de manière globale, elle l’est davantage encore dans le contexte du Bushi, caractérisé par la raréfaction des terres arables et par la forte densité humaine. Il y a vingt ans, un groupement administratif rural comme Ikoma avoisinait déjà les 500 habitants au kilomètre carré.[58]

Notes

[1] Euphémisme du travail forcé que l’on retrouve chez CLÉMENT J., « Étude relative au paysannat indigène », Bulletin agricole du Congo belge, numéro spécial : Contribution à l’étude du problème de l’économie rurale indigène au Congo belge, vol. XLIII, 1952, p. 136.

[2] EKWA BIS ISAL M., « L’enseignement et le développement en RD Congo, 50 ans après l’indépendance », Congo-Afrique, n° 447, septembre 2010, p. 582.

[3] Voir DUPRIEZ H (dir), Bushi, l’asphyxie d’un peuple, Nivelles, Terres et vie, 1987. (Reprographie).

[4] Le royaume du Bushi ou le Bushi fait partie des anciens royaumes du Sud-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo. Voir infra pour plus d’informations.

[5] BISHIKWABO C., « Le Bushi au XIXe siècle : un peuple, sept royaumes », Revue française d’histoire d’Outre-mer, t. 67, n° 246-247, 1er et 2e trimestres 1980, p. 89-90. Cet article est consultable sur le site persee.fr : https://doi.org/10.3406/outre.1980.2238 & https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1980_num_67_246_2238, page consultée le 10 septembre 2021.

[6] MONUC ES est la base de données la plus utilisée et la plus fiable du Sud-Kivu. Elle n’est utilisable qu’à partir du logiciel ArCGIS ; SAINT-MOULIN (de) L., Atlas de l’organisation administrative de la République démocratique du Congo, 2ème édition revue et amplifiée, Kinshasa, CEPAS, 2011.

[7] CLÉMENT J., « Étude relative au paysannat indigène » …, p. 136.

[8] MUGANGU M. S., La gestion foncière rurale au Zaïre. Réformes juridiques et pratiques foncières locales. Cas du Bushi, Paris-Louvain-la-Neuve, L’Harmattan-Academia Bruylant, 1997 (Monographies de l’Institut d’études du développement de l’UCL), p. 237.

[9] SAINT-MOULIN (de) L., Atlas de…, p. 126.

[10] MUNZIHIRWA M. N., La houe, la vache, le Mwami. Mode de production agro-pastoral et changement des structures socio-politiques. Le royaume de Kabare depuis les origines jusqu’en 1970, Louvain-la-Neuve, UCL, thèse de doctorat en sociologie, 1977, p. 176.

[11] MUGANGU M. S., La gestion…, p. 237-238 ; BUCALIMWE M.S., Pouvoirs, élevage bovin et la question foncière au Nord-Kivu, Anvers, 2001, https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2143/files/Publications/Annuaire/2000-2001/10-Mararo.pdf, page consultée le 26 août 2021.

[12] Voir MUNZIHIRWA M. N., La houe…

[13] Pluriel de Mwami, c’est-à-dire le roi, dans la langue Mashi, langue parlée par le peuple des Bashi.

[14] MUSéE ROYAL D’AFRIQUE CENTRALE, Comité spécial du Katanga. CSK, s.d., https://archives.africamuseum.be/agents/corporate_entities/17, page consultée le 26 août 2021.

[15] FRANCK L., Le Congo belge, t. 2, Paris, La Renaissance du livre, 1928, p. 347 et ss.

[16] CÉLÉRIER J., CHOLLEY A., « La mise en valeur du Kivu », Annales de Géographie, t. 37, n° 209, 1928. p. 477, https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1928_num_37_209_9471, page consultée le 16 juin 2021.

[17] MENDIAUX E., « Le Comité national du Kivu », Zaïre, vol. X, n°9, novembre 1956, p. 935-936.

[18] BULAKALI N., Problèmes de terre dans l’occupation économiques du Kivu (1918-1960), Lubumbashi, Université nationale du Zaïre (UNAZA) – campus de Lubumbashi, Faculté des lettres, Mémoire de licence en histoire, 1972, p. 97 et 108.

[19] MUGANGU M. S., La gestion…, p. 230.

[20] MUGANGU M. S., La gestion…, p. 231.

[21] Ibidem.

[22] Voir MUNZIHIRWA M. N., La houe… ; MUGANGU M. S., La gestion… ; BUCALIMWE M. S., Pouvoirs…

[23] MUNZIHIRWA M. N., La houe…, p. 4.

[24] MENDIAUX E., « Le Comité national…, p. 239. Pierre Wigny est ministre des Colonies du 20 mars 1947 au 12 août 1950.

[25] Voir MUNZIHIRWA M. N., La houe…

[26] VLASSENROOT K., Sud-Kivu. Identité, territoire et pouvoir dans l’est du Congo, Londres-Nairobi, Institut de la vallée du Rift-Projet Usalama, 2013, p. 24. https://www.refworld.org/pdfid/5270ea014.pdf, page consultée le 22 juin 2021.

[27] Mwami de Ngweshe, considéré comme « rebelle », par sa fratrie au pouvoir à Kabare.

[28] DUPRIEZ H (dir)., Bushi…, p. 19.

[29] MUGANGU M. S., La gestion…, p. 243. Pour en savoir plus sur cette question, voir l’article de Pierre Tilly publié dans ce numéro de Dynamiques : TILLY P., « Travail et conditions de travail au Congo hier et aujourd’hui », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : www.carhop.be.

[30] Jean-Marie Antoine Louis de Lanessan (1843-1919) fut notamment gouverneur de l’Indochine française de 1891 à 1894.

[31] LANESSAN (de) J.-M., Principes de colonisation, Paris, Ancienne Librairie Germer Baillière et Cie-Félix Alcan, 1897, p. 152, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1127920/f160.image.r=frais, page consultée le 7 octobre 2021.

[32] BASHIZI C., « Processus de domination socio-économique et marché du travail au Bushi (1920-1945) », dans Enquête et documents d’Histoire africaine, 3, Louvain-la-Neuve, Centre d’histoire de l’Afrique, 1978, p. 14.

[33] DUMONT A., « Le Gouvernement du Congo Belge et les Institutions Indigènes », Africa. Jounal of the International African Institute, vol. 14, n°2, april 1943, p. 78-90.

[34] MUGANGU M. S., La gestion…, p. 239.

[35] À son sujet, MUNZIHIRWA écrit : « Les Bashi devaient être près de la frontière de l’État indépendant du Congo, sur la rive droite de la Ruzizi, rivière qui allait former la future frontière. Nyarukemba était le notable de cet endroit. Habitués aux petites chefferies dans l’intérieur du Congo, les Blancs prirent Nyarukemba comme un chef indépendant, alors qu’il n’était qu’un notable de Kabare. Nyarukemba qui ne manquait pas d’ambition et qui de plus venait d’être dépouillé d’une partie de ses terres par le jeune Mwami Kabare-Rutaganda, voulut mettre à profit la force du Blanc pour se venger et même évincer complètement le Mwami du Bushi », dans MUNZIHIRWA M. N., La houe …, p. 64.

[36] MUMBANZA MWA B., « La politique locale africaine à la fin du dix-neuvième siècle et la colonisation européenne. Une des faces africaines de la colonisation », Zaïre-Afrique, vol. 15, n° 97, 1975, p. 430.

[37] « Murhi orhakube, onagunywane », voir KAGARAGU N., Emigani bali bantu. Proverbes et maximes des Bashi, 3e éd., Bukavu, Libreza, 1976, p. 77.

[38] Le Maniema est aujourd’hui une des 26 provinces de la RD Congo.

[39] MUNZIHIRWA M. N., La houe…, p. 4.

[40] MUHEME B., Comprendre l’économie informelle (sociologie, économie et histoire de la filière mboga), Louvain-la-Neuve-Paris, Academia-Bruylant-L’Harmattan, 1996.

[41] Voir BULAKALI N., Problèmes…

[42] MUGANGU M. S., La gestion…, p. 243.

[43] Le total général ainsi que les pourcentages dans la dernière ligne sont modifiés à l’aide du programme Excel. Ainsi, on obtient 217 883 au lieu de 22 883 et 55 % contre 45 % au lieu de 52,2 % contre 47,7 % qui figurent dans le tableau original.

[44] La référence exacte de cet ouvrage de Willame ne peut pas être assurée. Il pourrait s’agir de WILLAME J.-C., « Les provinces du Congo. Structure et fonctionnement : Lomami-Kivu-Central », Cahiers économiques et sociaux, n°4, 1964.[45] Les habitants de la région du Bushi au bord du Lac Kivu.

[46] BISHIKWABO C., « Deux chefs du Bushi. Kabare et Ngweshe », Études d’Histoire africaine, VII, 1975, p. 89-111.

[47] CLÉMENT J., « Étude relative au paysannat indigène » …, p. 136.

[48] Ibidem.

[49] Ibidem.

[50] Voir BISHIKWABO C., « Le Bushi au XIXe siècle : un peuple, sept royaumes » …

[51] L’habitat au Bushi est dispersé et chaque famille habite sa case (sa maison) au milieu de ses champs.

[52] Conseil de Province, 1945, p. 88 et Conseil de Province 1952, p. 108, cités par MUNZIHIRWA M. N., La houe…, p. 187.

[53] Voir DUPRIEZ H (dir), Bushi, …

[54] MUNZIHIRWA M. N., La houe…, p. 175.

[55] GILLE A., « Du technique à l’humain », Bulletin agricole du Congo belge, numéro spécial : Contribution à l’étude du problème de l’économie rurale indigène au Congo belge, vol. XLIII, 1952, p. 263-264.

[56] TOLLENS E., « Les parcs agro-industriels et l’agriculture familiale. Les défis du secteur agricole en RDC », dans MARYSSE S., OMASOMBO TSHONDA J. (dir.), Conjonctures Congolaises 2015. Entre incertitudes politiques et transformation économique, Tervuren-Paris, Africa-L’Harmattan, 2016 (Les Cahiers africains, 87), p. 155.

[57] Ibidem.

[58] Voir DUPRIEZ H (dir), Bushi…

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique

MUFUNGIZI MUTAGOYORA A., « Résistances des Bashi au travail forcé dans le Kivu sous le régime colonial. Stratégies d’acteurs », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°15-16 : Travail et conditions de travail en RD Congo hier et aujourd’hui, octobre 2021, mis en ligne le 18 octobre 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/