Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)

Le 4 février 2005, Elio Di Rupo inaugure en grande pompe l’Université populaire (UP) de Mons et la présente comme la première expérience en Wallonie. Il avait invité pour l’occasion Stéfan Leclercq, directeur des Éditions Sils Maria et du fonds Gilles Deleuze à Paris, qui devient aussi le pilote de cette expérience avec la collaboration de la ville de Mons et du Mundaneum. L’initiative s’inscrit dans le sillage des universités populaires remises à l’honneur par Marcel Onfray, ancien enseignant et philosophe, en 2002, à Caen. Le 15 mars 2005, les activités sont lancées.

Comme en France, les cours sont gratuits et s’organisent deux fois par semaine de 18 à 20 heures. Aucun titre n’est requis. Les sujets sont variés : philosophie, histoire de l’art classique, histoire de l’art moderne et contemporain, communication par l’image, histoire de la littérature médiévale, Avant-garde littéraire, histoire de la Grèce antique, histoire de la mode, etc. L’objectif est de créer un lieu de rencontre et de débat autour de thématiques permettant aux personnes intéressées de comprendre le monde contemporain. L’Université populaire aborde, à travers un programme annuel, des sujets d’actualités, tout en confrontant la pensée des leaders d’opinion dans le monde politique, économique, social mais aussi philosophique. Tous ces sujets sont travaillés dans des groupes ouverts. C’était du moins l’intention déclarée par les promoteurs du projet.

Aujourd’hui, des universités populaires fleurissent en Belgique également. En 2010, l’Université populaire de Bruxelles se lance en s’appuyant sur le modèle français. L’UP Quart Monde Belgique s’adresse aux personnes dans une situation de grande précarité. L’UP de Liège, initiée par Présence et action culturelles (PAC), entend notamment réfléchir à la question de la reconversion économique de la province de Liège, etc. La dernière, l’UP de Laeken[1], fondée au cœur de la Cité Modèle à Laeken, veut partir des préoccupations des habitants de la Cité pour établir son programme de cours et de conférences. Toutes s’engagent à former, à éduquer la population afin d’en faire des citoyens acteurs de changement(s) dans une société en pleine mutation économique, sociale et politique.

Affirmant leurs liens avec les initiatives du 19e siècle dont le souci était d’éduquer le peuple et de lui faire accéder à la connaissance et aux arts, ces projets contemporains nous ont donné l’envie de tirer le fil de l’histoire de l’éducation et de la formation d’adultes. Notre quête retrace cette généalogie d’initiatives dont l’objectif est, à chaque fois, le savoir comme outil d’émancipation et parfois de luttes. La moisson est riche puisque deux numéros de Dynamiques sont consacrés à retracer ce lien. Le numéro 4 de la revue se consacre aux initiatives du 19e siècle tandis que le numéro 5 portera sur les initiatives de la deuxième moitié du 20e siècle et qui ont en commun le mot « université » dans leur dénomination.

La question du vocabulaire se pose d’emblée. Aujourd’hui, nous parlons d’universités populaires. Au 19e siècle, elles s’appellent : extension universitaire, université populaire, université ouvrière, cercles d’études sociales, etc. Une clarification s’impose.

Les extensions universitaires : un projet de formation d’adulte

À la fin du 19e siècle, se développe en Europe et aux États-Unis, une nouvelle forme d’éducation populaire : l’extension universitaire. L’initiative revient à des universitaires qui veulent permettre au peuple d’accéder non seulement à un savoir de niveau supérieur, mais surtout à la méthode scientifique propre à chaque discipline. Les cours de l’extension universitaire se distinguent des cours d’adultes qui relèvent davantage de l’enseignement primaire et des conférences populaires, trop sommaires et éclatées en de multiples thématiques.

Le modèle et l’inspiration sont anglais. La première extension universitaire est née à Cambridge, en 1873. Cet exemple sera suivi dans les années suivantes par d’autres universités anglaises (Londres, Oxford, Victoria et Durham), écossaises (Glasgow, Édimbourg, Aberdeen, Sint-Andrews), irlandaises, ainsi que dans les colonies et dominions britanniques. Entre-temps, l’œuvre s’exporte aux États-Unis et connait un certain succès puisque la plupart des universités américaines possèdent leur extension, soit sous forme d’une société indépendante, soit comme un département officiel. L’Europe suit avec des initiatives dans divers pays : l’Autriche-Hongrie (1890), les pays scandinaves (1893), la Belgique (1892-1893), l’Allemagne (1897), l’Espagne (1898), l’Italie (1900) et même la Russie.

L’extension universitaire est essentiellement et même exclusivement une œuvre d’enseignement de niveau supérieur avec des cours, des travaux dirigés, des bibliothèques et des excursions scientifiques ce qui exclut toute idée de distraction. Elle s’adresse surtout à des adultes. Les cours se déroulent à l’université ou dans un bâtiment officiel ou une salle d’école. Elle a une dimension régionale, voire nationale. Analyser les extensions universitaires permet aussi d’avoir une réflexion sur le rôle social de l’université à une époque où le savoir reste le monopole des classes privilégiées. En France, l’extension universitaire ne rencontre pas de succès. Elle est rapidement supplantée par une œuvre typiquement française, l’université populaire.[2]

Les universités populaires : une œuvre d’éducation globale

Les universités populaires se développent en France, autour de 1900, dans le cadre de l’affaire Dreyfus. Il s’agit de développer une initiative « politiquement neutre » qui favorise la rencontre entre les intellectuels et les travailleurs. C’est le public cible prioritaire. La première initiative est « La Coopération des idées. Société des universités populaires », lancée par Georges Deherme, ouvrier autodidacte, qui rencontre rapidement l’appui d’un milieu bourgeois et intellectuel. Suite à son appel, une cinquantaine de personnes répond positivement et fonde en mars 1899, à Paris, cette nouvelle société. Elle récolte des adhésions, lance un bulletin et s’installe rue faubourg Saint Antoine au numéro 157, dans le quartier des artisans du meuble. Le 9 octobre 1899, l’inauguration des locaux attire de nombreuses personnalités dont le sénateur socialiste belge, Henri La Fontaine qui sera actif dans les expériences d’universités populaires en Belgique.[3] Le modèle devient mouvement et s’étend rapidement puisqu’entre 1899 et 1914, 222 universités populaires sont créées en France[4]. Il s’exporte à l’étranger, en Italie, en Russie, et en Belgique.

L’approche proposée par les promoteurs de l’université populaire est globale. Elle n’est ni une école pour adultes, ni une pâle copie de l’université ou des extensions universitaires. Son but ne vise pas l’instruction mais la formation d’un esprit critique et l’éducation sociale du peuple : « l’université populaire est une sorte de société où l’on met en commun non des marchandises mais des idées pour les échanger au plus grand profit de tous. »[5] Ce rapprochement supprime la hiérarchie entre les personnes, « il n’y a ni maîtres, ni chefs, ni patrons… nous sommes des hommes libres, des égaux volontaires. »[6] L’université populaire agit pour amener le peuple à prendre conscience de sa mission sociale et humanitaire. Selon ses promoteurs, le prolétariat ne doit attendre un changement de société, ni de l’État, ni de l’Église, ni surtout des meneurs de foule qui se servent de ses aspirations et de son dynamisme pour assurer leur propre gloire. C’est en lui-même qu’il doit puiser les forces nécessaires pour sortir de la condition inférieure dans laquelle il se trouve au point de vue intellectuel, moral, politique et économique. Autrement dit, la solution à la question sociale réside dans la solidarité populaire. C’est dans cette perspective que l’université populaire agit.[7] Elle affiche sa neutralité au niveau politique et se déclare ouverte à tous.

Toute université populaire offre à ses membres de multiples services. Cela va d’un cabinet de consultation juridique, économique ou médicale à un office de placement gratuit, la mutualité, la caisse de chômage, la société de prévoyance en cas de décès, la société d’habitations à bon marché, la caisse de retraite, les bains-douches, la cuisine collective ou restaurant de tempérance, la coopérative d’achat. Le programme accorde une part importante aux séances récréatives : la fête occupe une très grande place. Elle est considérée comme le moyen idéal d’éducation « car réunissant des personnes de toutes conditions et de tous âges dans une même joie fraternelle, elle contribue à la suppression des barrières qui séparent les classes et les générations. » De la sorte, constate Gabriel Seailles, un des protagonistes français[8], « l’université populaire devient une véritable « maison du peuple. » Pour l’historien Lucien Mercier, l’université populaire synthétise en elle tous les types d’action sociale et […] comprend toutes les formes d’éducation populaire existant à l’époque.[9]

Extension universitaire et université populaire : un même but, des modalités différentes

En Belgique, il y aura jusqu’à huit extensions universitaires et 54 universités populaires. La confusion entre les deux approches est permanente. Elles ont le même objectif : l’éducation du peuple. Elles s’adressent à un public populaire, voire au monde du travail, mais elles se distinguent sur les modalités et les moyens mis en œuvre. Elles se partagent parfois les mêmes enseignements. L’extension précède l’université populaire (UP) dans le temps et fait déjà partie du paysage des initiatives d’éducation « post scolaire » quand se développent les UP qui « sont avant tout des œuvres d’éducation et d’action sociale. »[10] L’implantation des UP est locale même si ses promoteurs développent rapidement un réseau avec la création d’une Fédération nationale des œuvres post scolaires et d’une Fédération des universités populaires, dans le but, entre autres, d’échanger leurs pratiques.

Mouvement ouvrier et éducation du peuple

Une deuxième question s’impose : quels sont leurs liens avec le mouvement ouvrier ? Ce dernier, dès qu’il s’est organisé, développe une politique de formation des travailleurs. Les premiers animateurs sont conscients que l’émancipation de la classe ouvrière ne se fera pas uniquement par la mise en place d’institutions répondant aux seuls besoins matériels de l’existence (mutualité, coopérative, syndicat, chambre du travail, caisse de chômage ou bourse du travail), mais qu’il est essentiel de développer, auprès des militants, une conscience de classe et un savoir qui permettent la maîtrise de son destin et la liberté de penser autrement la société.

L’action éducative, qu’il déploie, vise à répondre à deux problèmes. Le premier est la lutte contre l’analphabétisme largement répandu dans les classes populaires au 19e siècle. L’instruction est alors réservée à la classe bourgeoise, ce qui incite le mouvement ouvrier à revendiquer l’instruction gratuite et obligatoire. Les partis politiques sont alors empêtrés dans la guerre scolaire et ce n’est finalement qu’en avril 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, que le Parlement vote la loi sur l’obligation scolaire. Désormais, la place de l’enfant est à l’école, non à l’usine.

L’action vis-à-vis de la formation des jeunes qui prennent le chemin de l’usine et des adultes sera autre. Mais comment mobiliser les militants et les militantes quand les journées de travail sont de 10 à 12 heures et qu’ils travaillent souvent six jours sur sept ? Après l’école obligatoire, une des conditions pour développer l’action culturelle est de réduire le temps de travail et de dégager du temps de « loisirs ». La revendication des 8 heures participe de cette préoccupation. « Ce qui fait défaut », écrit Émile Vandervelde dans Essais socialistes, « c’est l’éducation première ou le loisir indispensable pour y suppléer et que pour que cela change, il faudra que la masse du peuple ne soit plus écrasée par la misère et le travail sans répit. »[11]

L’effort de conscientisation s’affiche très tôt. Les associations ouvrières, membres de La Première Internationale, développent des groupes d’enseignement mutuel, où les militants se retrouvent pour débattre d’un thème, d’un sujet exposé. Ces formations visent une éducation morale qui participe au relèvement de la classe laborieuse au même titre que la lutte contre l’alcoolisme, mais elle peut aussi être de niveau technique, intellectuel ou esthétique avec cette volonté constante d’introduire un rapport à l’art et au beau.

Les supports mobilisés par les organisations ouvrières sont multiples et comprennent les productions de la presse quotidienne, des brochures, des tracts, des chansons, du théâtre, et toute autre forme d’expression artistique. Elles multiplient les canaux pour expliquer, faire comprendre, analyser et développer un positionnement face aux évènements politiques, économiques et sociaux contemporains. Même si la frontière est ténue entre propagande et formation intellectuelle, Jules Destrée souligne son impact sur les travailleurs : « la mission principale de cette presse, on le comprendra, fut d’intervenir dans la discussion quotidienne des évènements politiques et économiques, de défendre le programme du parti, de batailler dans les luttes électorales et d’apprécier les débats et les votes des assemblées délibérantes. […]. Elle eut aussi pour but d’affranchir, d’une manière plus haute et plus générale, le travailleur de toute ignorance. C’est le manque d’instruction, le défaut de notions claires et précises, l’absence de lumières scientifiques qui tiennent encore tant d’hommes dans l’esclavage. À ceux-là nos journaux s’efforcèrent dans la mesure du possible d’indiquer tout au moins des modes d’émancipation de leur esprit asservi. »[12] Les bibliothèques populaires, itinérantes, les bureaux ou services de documentation occupent également une place de choix dans la diffusion d’un savoir populaire.

En 1911, le Parti ouvrier belge (POB) se dote d’une Centrale d’éducation ouvrière[13] : « Elle est née de la nécessité de propager la connaissance du socialisme dans la masse du prolétariat. »[14] Il s’agit surtout d’une centralisation des initiatives préexistantes dont bon nombre végètent et sans doute aussi d’une réaction à l’emprise dans le secteur de l’éducation de la classe ouvrière, d’une bourgeoisie radicale, bien intentionnée, mais étrangère à une véritable sensibilité ouvrière. La Centrale d’éducation ouvrière constitue une prise en main de la formation ouvrière par le mouvement ouvrier lui-même. Elle disait servir non seulement à mieux équiper les ouvriers dans la lutte individuelle pour l’existence, mais à les rendre plus aptes à mener la lutte des classes. « Son idéal », précise Émile Vandervelde, « était donc très différent de celui de l’enseignement général : le but essentiel qu’elle se propose, c’est de former des militants pour les organisations politiques, syndicales ou coopératives. »[15] Henri De Man en devient le secrétaire général. La Centrale développe de multiples initiatives avant 1914 : une section d’Art, un secrétariat français et flamand, une bibliothèque scientifique centrale ainsi qu’un Office central des bibliothèques, un bureau de documentation et tente la création d’un Office socialiste du cinéma. Elle développe un service de conférences sous l’appellation d’« extension socialiste », pour se démarquer des initiatives du type d’extension universitaire ou université populaire. La Centrale d’éducation ouvrière organise des écoles socialistes ou syndicales dans les régions, destinées aux militants. De 21 en 1911-1912, elles sont 41 à la veille de la guerre de 1914. Elle organise également deux écoles syndicales nationales, l’une en français à Bruxelles et l’autre en flamand à Gand, supplantées par les Semaines syndicales quand elles seront organisées, à partir de 1914.

Les initiatives issues du mouvement ouvrier chrétien avant la Première Guerre mondiale sont très restreintes. Il est encore fortement imbriqué dans le monde catholique et les premières initiatives « ouvrières » n’ont guère de poids. Il existe bien une fédération des sociétés ouvrières chrétiennes et des patronages, mais leur inspiration est plutôt le fruit des catholiques sociaux qui développent une activité intense pour « éduquer les ouvriers » dans le sens d’un conformisme social voulu par la bourgeoisie catholique pour faire barrage au socialisme, et non dans une perspective d’émancipation sociale. Une exception est le Cercle régional d’études sociales pour ouvriers dans la région du Centre, qui a pour vocation d’informer et de discuter les questions économiques, sociales et politiques.[16] D’autres initiatives existent comme les cercles d’étude d’enseignement mutuel et d’études sociales créés par la Ligue antisocialiste de Gand, fréquentés par des travailleurs, mais également par des jeunes gens des classes supérieures, même si un effort est fait pour avoir des « orateurs ouvriers » généralement mieux accueillis par le public qui fréquente le cercle que par les jeunes intellectuels. Malgré cette limite, Jean Neuville estime que ces cercles peuvent être considérés comme des instruments d’éducation morale et intellectuelle centrée sur les problèmes quotidiens de la vie ouvrière.

Il faut attendre la mise en place en 1904 du Secrétariat général des unions professionnelles chrétiennes sous l’égide du dominicain, le Père Georges Rutten, pour que se développe une véritable politique de formation de cadres des organisations. Les Semaines sociales ou syndicales organisées par le Secrétariat se réunissent à Louvain pour les Flamands et à Fayt-lez-Manage pour les Wallons, pour la première fois en 1908. Le public de ces Semaines est plus restreint que celui des cercles d’études sociales. Elles sont destinées aux dirigeants et répondent davantage au système classique d’enseignement, avec des leçons et une discussion, que l’enseignement mutuel qui caractérise les cercles d’études.

L’effort des organisations ouvrières se portera, dès qu’elles en ont la force financière, également vers la création d’écoles professionnelles et industrielles pour répondre aux besoins de qualifications des travailleurs et des travailleuses, mais c’est un sujet à part entière que nous n’abordons pas dans ce numéro dédicacé aux initiatives d’éducation populaire.

Cette première approche portant sur les initiatives de formation et d’éducation des travailleurs et des travailleuses permet de souligner le fait que, dans une première phase, l’éducation ouvrière est fortement tributaire de la bonne volonté de certains bourgeois bien disposés. La conséquence est que la culture dispensée aux ouvriers est souvent un succédané de la culture bourgeoise, ce qui explique sans doute le succès mitigé des diverses tentatives. Dans un deuxième temps, lorsque le mouvement ouvrier s’organise, il prend lui-même la formation ouvrière en main, mais se pose un autre problème : faut-il privilégier la formation intellectuelle des individus et développer leur capacité d’analyse critique ou former des militants à une cause, ce qui présente le risque de réduire à la seule acquisition de réflexes favorables à ceux qui dispensent ce savoir ? La formation est et reste un enjeu problématique permanent pour le mouvement ouvrier.

Ce numéro porte sur les initiatives émergentes au 19e siècle qu’elles soient d’origine libérale, socialiste ou chrétienne. Elles visent pour la plupart à l’éducation du peuple. La manière de les nommer est significative de l’intuition et des milieux qui les ont fait naître : chambre du travail, extension universitaire, université populaire, université ouvrière, institut industriel, mais encore semaine syndicale ou semaine sociale, cercles ouvriers, cercles populaires, etc. Elles sont souvent à l’initiative d’intellectuels bourgeois, mais les dirigeants des organisations ouvrières y participent en attendant d’avoir la force d’organiser par eux-mêmes leur propre structure de formation militante.

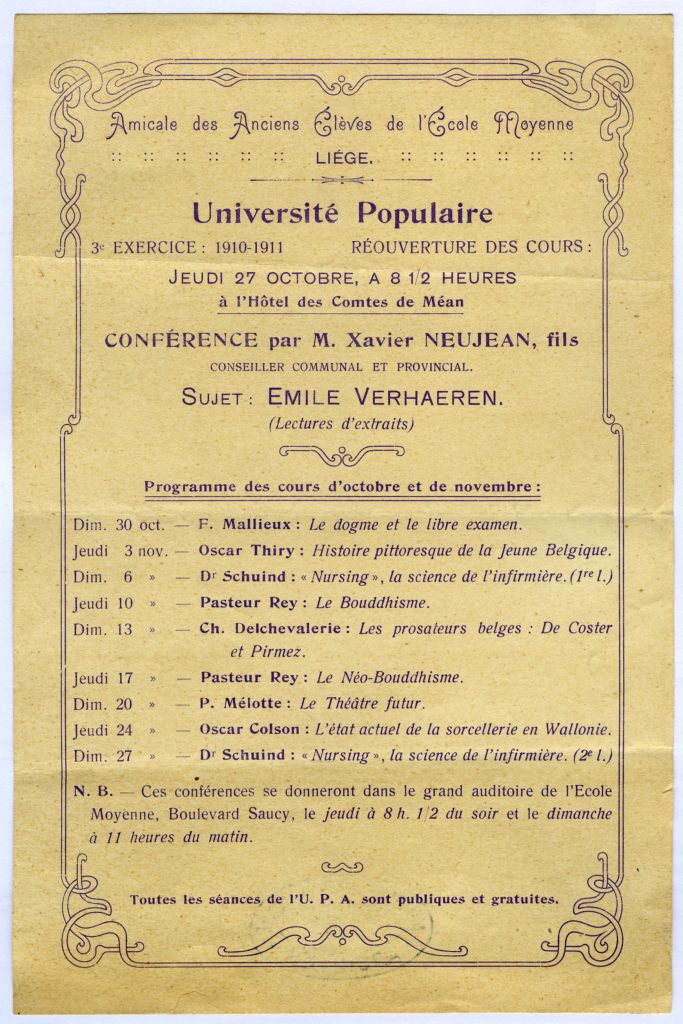

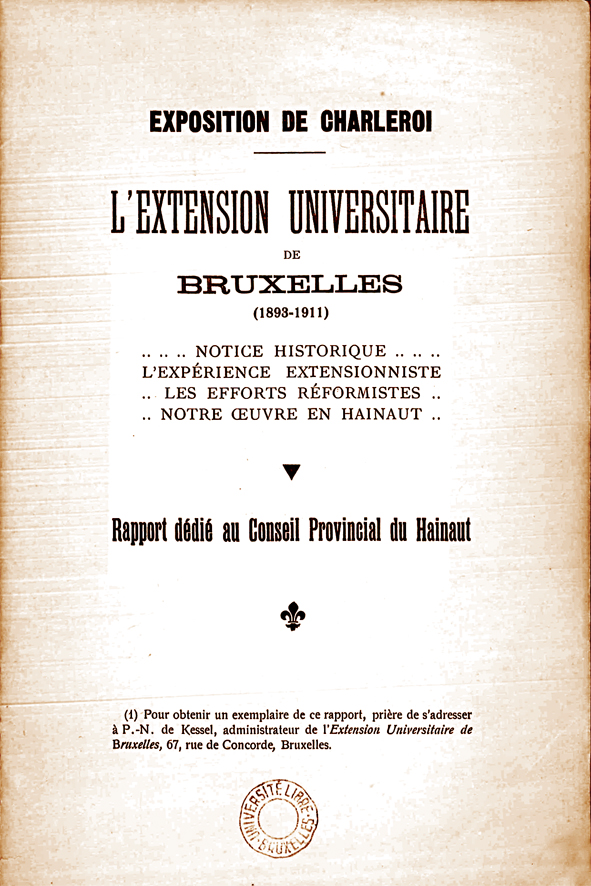

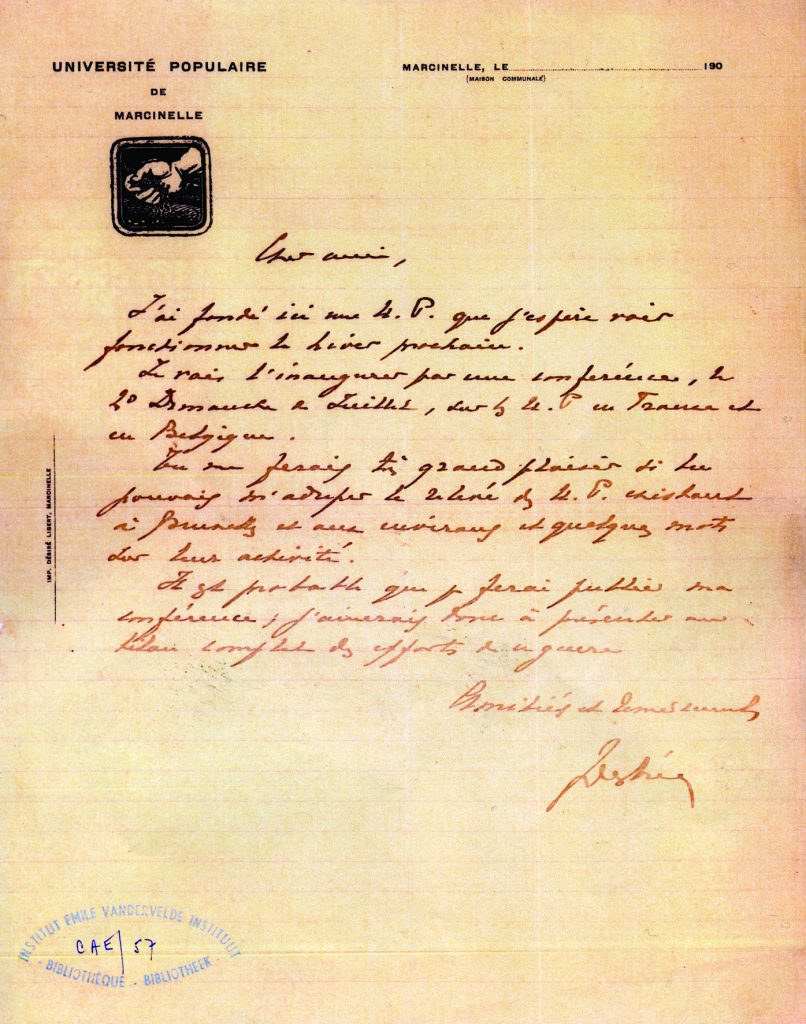

Nous les aborderons en fonction de leur apparition chronologique. Nous retenons, comme exemple pour le mouvement extensionniste, l’étude de l’historienne Michèle Stessel sur l’Extension universitaire de Bruxelles.[17] Pour le mouvement des universités populaires, l’historienne Renée Dresse nous présente l’expérience de l’institution de Marcinelle, créée à l’initiative de Jules Destrée, socialiste, qui s’est fortement investi dans le développement d’initiatives culturelles.[18]

Le monde catholique connaît également une floraison d’œuvres dont il n’est pas toujours aisé de percevoir la finalité. Nous nous intéresserons aux premières initiatives de formations syndicales comme les cercles d’études sociales et les semaines syndicales wallonnes.

Le CARHOP est aussi un centre d’archives. La bibliothèque, héritée de Jean Neuville, possède de nombreuses brochures, reflets de cet effort de diffusion la connaissance au sein du monde ouvrier, à une époque où le pouvoir se préoccupe très peu de démocratie politique et encore moins de démocratie culturelle. Luc Roussel met le focus sur une collection pédagogique de l’Entre-deux-guerres, L’Églantine, publiée par le POB et diffusée sous forme d’abonnement. Valoriser les traces de cette lutte pour une démocratisation de la culture et de la connaissance, sous quelques formes que ce soient, accompagne toute notre démarche d’analyses.

Ce numéro se conclut avec une lecture critique de Christine Machiels consacrée aux Actes du Colloque international sur Histoire de l’éducation populaire 1815-1945, Lille, 17, 18 et 19 juin 2015[19].

Notes

[19] Colloque organisé par plusieurs universités et centres de recherche : Université de Lille 3 – IRHI UMR CNRS 8529 – Institut universitaire de France – Université de Tours, CeTHIS EA 6298.

POUR CITER CET ARTICLE

Référence électronique