Christine Machiels (historienne au CARHOP asbl,

enseignante à l’Institut Cardijn-HELHa)

On dit souvent des assistants sociaux qu’ils n’ont pas de mémoire collective. Dans un objectif de transmission, m’est venue l’idée d’aborder ce chantier d’histoire en allant d’abord à la rencontre de l’une d’entre elles[1]. Marie-Christine Renson travaille à Schaerbeek, dans le quartier où se situe le siège social du CARHOP, une association qu’elle connait bien. Il y a quatre ans notamment, elle sollicitait le CARHOP pour coconstruire l’histoire associative du GAFFI, groupe d’animation et de formation pour femmes immigrées du quartier, dont elle est la présidente[2]. Ma préparation à entrer dans l’« histoire singulière »[3] d’une assistante sociale m’a d’emblée permis de nuancer le constat des historien.ne·s et des sociologues sur l’absence de mémoire collective des travailleurs sociaux. Dès mes premières recherches, je découvre que les Services sociaux des quartiers 1030 de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode, où elle travaille depuis plus de 40 ans, ont régulièrement activé cette dynamique de la transmission au travers de l’écriture de l’histoire de leurs différents projets : sur le comité de quartier Botanique (1979, 1987), sur l’Union des locataires (1984), sur la lutte des habitants de l’îlot Lotimo (1991).[4]

Comment cette dynamique de transmission (originale ?) contribue-t-elle à questionner la légitimité des actrices et des acteurs de l’intervention sociale et de leurs pratiques, hier et aujourd’hui ? Il faut reconnaître que ces traces de l’action sociale laissées par les Services sociaux des quartiers 1030 relèvent davantage d’une contribution à l’histoire des luttes urbaines, menées par les acteurs associatifs de quartiers, que d’une mémoire centrée sur les pratiques des travailleurs sociaux et les questionnements qu’elles suscitent. En revanche, la démarche que mène l’équipe des Services sociaux des quartiers 1030 en 1995 est plus inédite. Cette année-là, plusieurs d’entre eux prennent la plume pour témoigner de leur expérience de travailleur social. Les textes sont réunis dans un livre 20 ans de travail social : entre cauchemar et espoir. À côté des propos immédiats que suscite leur expérience de travail au quotidien, on y découvre une réflexion sur le sens du travail social, qui mobilise parfois l’histoire sociale comme clé de compréhension : « Par toutes ses nouvelles mesures [nouveaux travailleurs sociaux, nouveaux fonds, nouvelles structures] et faute de pouvoir agir sur l’économique, le pouvoir politique remet le travail social en question et nous force dès lors à nous redéfinir. Réfléchir sur le sens du travail social, ses missions et son avenir, implique nécessairement de faire un détour par le passé. (…) En raison de sa position dans le champ social et parce qu’il est étroitement lié à l’histoire des solidarités, le travail social est condamné à réfléchir sur sa pratique et partant, à se transformer »[5].

Aujourd’hui, plus de vingt ans sont passés ; si la démarche sociohistorique n’a pas perdu de sa pertinence, le sens du travail social gagne à être à nouveau questionné, à l’aune des mutations contemporaines. C’est dans cette perspective que s’inscrit ma rencontre avec Marie-Christine Renson, qui travaille aux Services sociaux des quartiers 1030 depuis 1974. Mes questionnements, je les emprunte à Joseph Rouzel, éducateur spécialisé et psychanalyste, qui, pour introduire un numéro de la revue de l’Institut régional de travail social (IRTS), Le sociographe, spécialement dédié au thème « L’histoire en pratiques » (septembre 2000) écrit : « Du côté des travailleurs sociaux, l’histoire singulière rencontre une histoire professionnelle. Des histoires de vie conduisent à des engagements, des convictions, une éthique. Comment s’inscrivent les travailleurs sociaux dans l’histoire des institutions ? Qu’en retiennent-ils ? Qu’en savent-ils ? Est-ce un point d’appui dans leur pratique ? Comment font-ils cas des histoires singulières des personnes prises en charge ? »[6].

Questionner les institutions

Notre rencontre a lieu dans les locaux du CARHOP, situés dans le bâtiment de l’école sociale de la rue de la Poste (aujourd’hui l’Institut supérieur de formation sociale et de communication, l’ISFSC), à Schaerbeek. C’est là que Marie-Christine Renson a suivi sa formation d’assistante sociale. Le lieu rappelle des souvenirs ; j’avais anticipé sur le contexte de l’interview et retrouvé dans les collections du CARHOP son mémoire de fin d’études, intitulé « Un projet éducatif dans le cadre d’un travail social en milieu scolaire ». Ces mémoires sont une source formidable pour les historien.ne.s. Ils témoignent tout autant de réalités sociales que d’un discours réflexif sur ces réalités, inscrits dans un contexte sociopolitique souvent décrit.[7] L’occasion est belle de lui rappeler ses premières interrogations. En effet, à partir de son expérience de stage dans une école de Schaerbeek, en 1974, Marie-Christine Renson questionne les institutions. Elle écrit, par exemple, sur la relation entre l’école, les services sociaux et le quartier : « Face à la réserve manifestée par les parents à l’égard des services sociaux, je me pose la question de leur intégration dans une vie de quartier »[8].

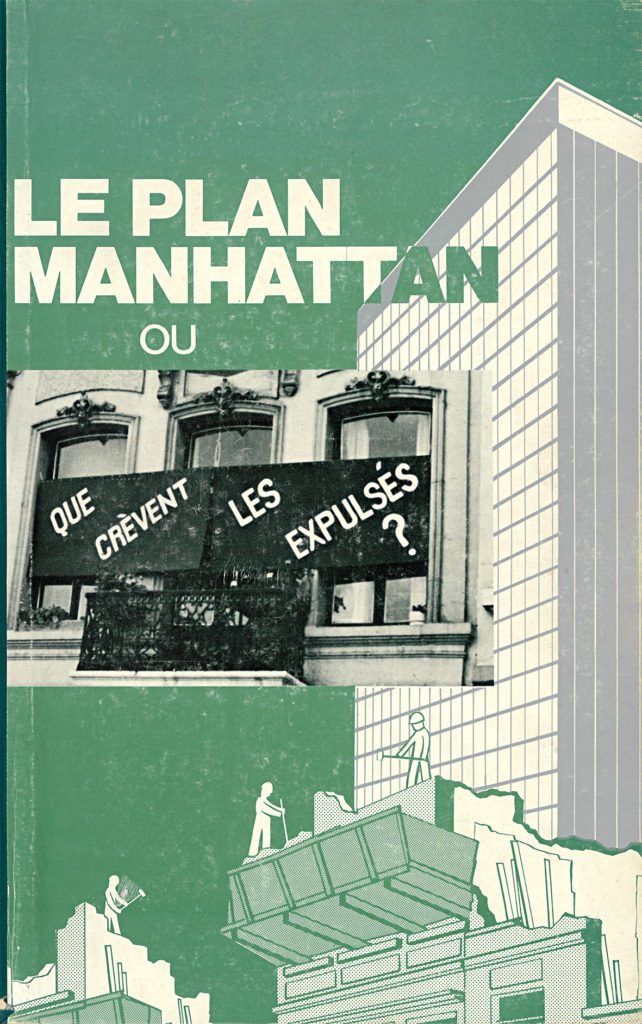

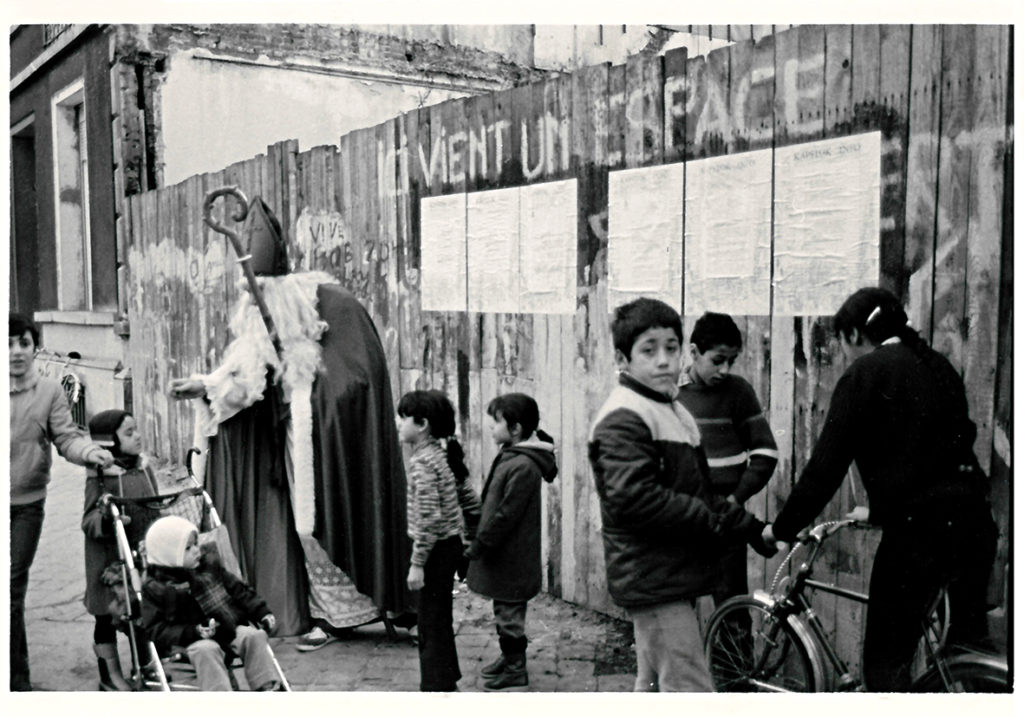

La critique est spontanée et témoigne d’une réflexion de terrain. Mais, il y a aussi, à l’origine de ces questionnements et des manières de les formuler, une personne : Pierre Massart, Frère des Écoles chrétiennes, qui travaille comme instituteur primaire dans une école de Schaerbeek. « Haut personnage du quartier », celui-ci s’engage dans l’insertion et l’accueil des migrants, particulièrement des populations turques et marocaines, qui arrivent massivement dans le cadre des politiques de regroupement familial dans le quartier. Témoin des mutations que connaît la ville de Bruxelles, celui-ci fait partie du « croissant pauvre, allant de Schaerbeek jusqu’à Saint-Josse-ten-Noode au nord, via Molenbeek et Anderlecht à Saint-Gilles au sud, tout en incluant la partie occidentale du Pentagone. Les travailleurs immigrés se sont quasi exclusivement installés dans ces quartiers à cause de leur faible niveau de revenus et du mythe du retour »[9]. Ils y trouvent des logements vétustes, parfois insalubres, que des propriétaires louent sans toutefois les entretenir ; Schaerbeek, menacé par le projet urbanistique « Plan Manhattan »[10], est voué à une démolition certaine.

|

Pierre Massart (1933-2016) [11] Frère des Écoles chrétiennes, Pierre Massart s’installe à Schaerbeek en 1970 avec la volonté d’enseigner dans les quartiers pauvres. Il enseigne notamment dans des écoles primaires du réseau libre catholique subventionné de Schaerbeek, dont l’École Saint-Joseph (rue L’Olivier), l’École Saint-Augustin (rue de la Ruche), l’École Sainte-Marie (rue Philomène). Militant à Hypothèse d’école[12], il lance en 1972, une première école de devoirs et ateliers de créativité Rasquinet. À partir de cet engagement, il s’insère et participe aux associations qui mènent les luttes urbaines de Schaerbeek. |

Les écoles de Schaerbeek subissent l’arrivée des populations turques et marocaines, sans aucune préparation, aucune réflexion et aucun moyen. Pierre Massart perçoit alors l’importance de ces questions : méconnaissance de la langue, du système d’enseignement, et, malgré tout, une attente énorme vis-à-vis de l’école, car elle fait partie du projet migratoire des parents. « On a vu arriver dans les écoles, des populations de familles entières, des gosses qui n’avaient jamais mis les pieds à l’école, notamment des filles » explique Marie-Christine Renson. « C’était Pierre Massart qui était venu me chercher », poursuit-elle, « qui m’avait proposé ce stage. Il m’avait dit : ton boulot, c’est de faire le lien école-famille-quartier, [autrement dit] essayer d’aider à l’intégration, voir comment on pouvait faire pour ouvrir l’école aux milieux, à la population qu’elle était censée accueillir, (…), faire le lien avec les familles, faire un travail, on pourrait dire maintenant d’éducation permanente, avec les familles sur le rôle de l’école ».

Éducation permanente, le mot est lancé. Il n’est pas étranger à Marie-Christine Renson, alors étudiante, qui s’est sentie baignée, le temps de sa formation, dans une réflexion visant à se positionner comme assistante sociale, « actrice de changement ». C’est dans l’air du temps : à partir d’expériences associatives, allant toutes dans le sens des mouvements de travail social communautaire et des mouvements d’émancipation, se met en route le secteur de l’aide aux personnes ambulatoires [aujourd’hui, le secteur de l’action sociale et de la santé de la Commission communautaire française (COCOF) et de la Commission communautaire commune (COCOM)]. Plusieurs enseignant.e.s de l’école de la rue de la Poste sont engagés au sein d’une association-pilote à Schaerbeek : la Gerbe asbl. Celle-ci s’inscrit au sein du mouvement d’antipsychiatrie qui explose en Europe[13]. La Gerbe se structure comme « équipe de travail en milieu ouvert de la protection de la jeunesse, centre de santé mentale, et équipe de développement communautaire »[14]. En plus de ces missions, elle réalise autour du psychologue, Jacques Pluymaekers, un travail important de formation, de révision de travail et d’encadrement de jeunes travailleurs sociaux (éducateurs, animateurs, travailleurs psychosociaux, assistants sociaux) dans le quartier.

Lorsqu’au moment de son stage, Marie-Christine Renson amorce une première réflexion sur son rôle d’assistante sociale au sein d’une école, ce terrain entièrement nouveau, elle est baignée dans le contexte de ce mouvement de l’antipsychiatrie, mais également des mouvements antiracistes. Ses principales interrogations portent sur les enjeux et les liens institutionnels, sur le sens de son travail, qui n’est pas de créer un service social classique dans une école, mais d’ouvrir le champ du possible, dans une perspective de changement social. Marie-Christine Renson se souvient : « Je pense que si j’ai pu émettre des réflexions de ce type-là, c’est certainement par des rencontres, parce que j’ai rencontré des gens qui étaient questionnant là-dedans, parce que c’étaient des courants d’époque. Je pense quand même que les années 1970, (…) c’était des années où le champ d’intervention sociale était vierge, était en train de se créer… Il y avait du possible. (…) On était dans un courant de militance. L’associatif avait ce rôle d’interpellation du politique, de l’organisation, [de] ramener ce qu’il découvrait auprès des personnes, et essayer de le porter avec un message plus politique, plus opérationnel, de changement ».

En revanche, elle fait remarquer qu’à ce stade, elle ne fait pas encore le lien entre ce champ social qui se structure, et d’autres mouvements, comme les mouvements ouvriers ou les mouvements citoyens qui portent des revendications plus politiques. Certains militants ou intellectuels, qui habitent le quartier, font quant à eux certainement ce lien, et appellent à cette époque à une vision plus globale. Mais sur le terrain où elle se trouve, rappelle-t-elle, « on était très dans le « que faire ? », « qui suis-je ? » [comme assistante sociale], « pourquoi je le fais ? ». Est-ce que l’institution est adéquate ? Il faut changer l’institution, il faut changer les lois… On avait l’idée du changement, mais dans le sens d’une adaptation aux besoins réels des populations ».

Ouvrir le champ des possibles. De la théorie aux pratiques

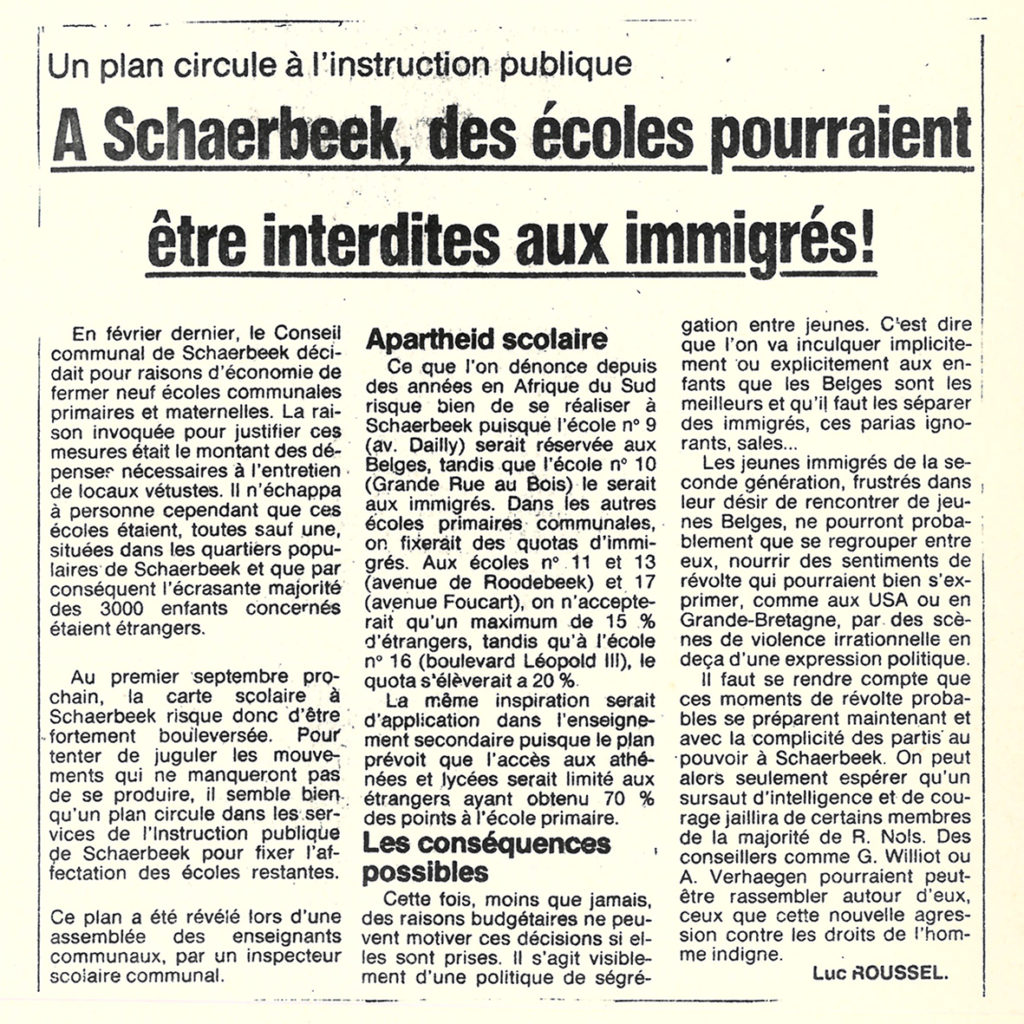

À partir de son expérience de stage, Marie-Christine Renson fait plusieurs constats. D’abord, sur l’organisation spatiale du quartier et des écoles : « Tu avais les rues larges, les rues des bourgeois, et les rues étroites, avec les arrières maisons, les ateliers. C’était un quartier avec beaucoup d’ateliers, c’étaient les milieux populaires. Et tu avais les grosses écoles comme les Dames de Marie et Sainte-Marie qui se sont ouvertes bien plus tard à cette immigration car elles avaient encore la population traditionnelle du quartier, elles ont pu continuer à fonctionner…[15] Les écoles qui se trouvaient dans ces rues plus populaires, elles, elles n’avaient pas le choix. » C’est en effet une question de survie institutionnelle, mais aussi de volonté des pouvoirs organisateurs, pour ces écoles primaires du réseau libre catholique, comme l’École Saint-Joseph, rue L’Olivier, et l’École Sainte-Marie, rue Philomène, d’accueillir ces populations issues de l’immigration. Autrement, leur avenir est compromis dans un quartier voué à l’abandon, voire à la démolition. Il faut noter que, dans ce contexte, la majorité du bourgmestre Roger Nols[16] avait élaboré un plan de fermeture de dix écoles communales toutes situées dans les bas de la commune, soit dans les quartiers populaires et immigrés. Il s’agissait là d’une volonté claire d’abandonner tout investissement communal dans les quartiers populaires et immigrés du bas de Schaerbeek entre la gare du Nord et la ligne de chemin de fer de la moyenne ceinture passant à proximité de l’avenue Deschanel. Éventé, ce plan n’a pas pu être mis en œuvre. Il aurait mis en difficulté les très nombreuses familles du quartier ayant des enfants en bas âge.

Ensuite, Marie-Christine Renson assiste à l’impuissance des institutrices et des instituteurs qui, concrètement, doivent gérer l’accueil. Le choc culturel est intense : « [les instits] n’avaient jamais entendu parler de l’histoire de l’immigration, elles ne savaient pas que cela existait. (…) On leur apprend à enseigner à des petits enfants belges moyens des années 1970. Et puis, elles arrivent, et devant une classe où les filles, par exemple, elles ne savaient même pas s’asseoir sur une chaise parce qu’elles ne savaient pas ce que c’était un banc, elles s’asseyaient par terre… Les intellectuels turcs qui passaient ici, qui encadraient la population et qui nous ont aidés, disaient souvent qu’ils passaient en 4 heures d’avion du Moyen-âge à une société post-industrielle ». Ces familles turques viennent principalement d’Emirdağ, une région agricole du plateau d’Anatolie. Aucun des professeurs n’est préparé, par exemple, à enseigner le français comme une langue étrangère. Des familles marocaines s’installent aux côtés des familles turques : elles sont « moins nombreuses mais avec autant de difficultés d’adaptation à notre société occidentale. Elles ont cependant un avantage : une connaissance élémentaire du français »[17]. Dans ce contexte, le lien école-famille-quartier apparait important. Mais comment pérenniser cette action, puisque, dans le cadre scolaire, il n’existe pas, en dehors des PMS [les centres psycho-médico-sociaux], de structure qui permette d’engager une assistante sociale ?

La création des Services sociaux des quartiers à Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode

Quand Marie-Christine Renson évoque son engagement au sein des Services sociaux des quartiers 1030, elle parle d’un « concours de circonstances positives ». Pour comprendre l’émergence de cette asbl, il faut faire appel au contexte de production des mesures législatives relatives à l’aide sociale.[18] En 1974, à l’heure du vote de la loi sur les Centres publics d’aide sociale (CPAS) qui réforme l’assistance[19], certains parlementaires du Parti social-chrétien (PSC) et du Christelijke volkspartij (CVP) craignent, avec la définition de missions des CPAS, pour la survie des services sociaux privés qui se sont particulièrement développés depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment sous l’impulsion des milieux chrétiens. Ils conditionnent le vote de la loi sur les CPAS à l’adoption d’une loi visant à subventionner, au moins en partie, ces services sociaux privés (arrêté royal du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 13 juin 1974). C’est pour obtenir cette reconnaissance que Paul Lauwers[20], doyen à Schaerbeek, a l’intuition de regrouper tous ces services paroissiaux, basés jusqu’alors sur le bénévolat en une seule asbl. Les subsides publics permettent d’engager des assistantes sociales. Il manque alors un troisième temps plein pour compléter une équipe qui ne se connait pas, mais qui a été formée pour obtenir la reconnaissance. Pierre Massart souffle le nom de Marie-Christine Renson. « Je suis arrivée là par hasard, pas par conviction », rappelle-t-elle. Les Services sociaux des quartiers 1030 sont nés en 1974. La même année, l’institution est reconnue et subsidiée comme « Centre de service social ».

Albert Martens, sociologue à l’Université de Louvain (KULeuven) et habitant du quartier, est membre du comité d’action du Quartier Nord (1968-1974) ; il accepte de présider le conseil d’administration de la nouvelle structure. Il impulse d’emblée « une vision positive du travail social » et un « esprit de cogestion ». Celui-ci est formalisé dans la rédaction d’une charte (1975), dans laquelle on peut lire : « L’asbl reconnaît au groupe des travailleurs sociaux, impliqués quotidiennement dans une pratique qui dicte leur travail, la faculté de déterminer ces priorités d’action, avec l’appui « technique » du conseil d’administration ayant du recul et d’autres acquis »[21]. Marie-Christine Renson raconte les débuts : « Au départ, c’était très théorique parce qu’on se connaissait très mal, on n’avait aucune pratique pour travailler ensemble, et on venait d’horizons différents [paroisses, écoles, service social de logement[22]]. (…) On a dû apprendre à se connaître et à travailler ensemble. (…) J’ai été marquée par le mouvement de travail social communautaire, qui nous a pas mal interpellés pour qu’on construise un projet qui sorte de l’assistanat, qui s’inscrive plus dans des actions sociales, collectives, communautaires, émancipatrices. C’était le leitmotiv complet, mais (…) il a fallu quand même beaucoup de temps pour que le projet devienne un projet de tout le monde, que [tout le monde] se l’approprie ».