PDF

Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl) sur base d’une interview de Eva Jimenez Lamas et Magali Verdier, de La Ligue des travailleuses domestiques CSC-Bruxelles

Le vendredi 14 juin 2024, à la veille de la journée internationale du travail domestique et quelques jours après les élections politiques européennes, fédérales et régionales, les militantes de la Ligue des travailleuses domestiques de la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) de Bruxelles, avec le soutien du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) de Bruxelles, se mettent en grève. La Ligue en profite pour organiser un événement retraçant son parcours historique de lutte. Elle établit par la même occasion le 1er gouvernement du courage politique, gouvernement symbolique dont les protagonistes sont interprétées par les militantes elles-mêmes. Aux pied du Palais de Justice de Bruxelles, les revendications, critiques et témoignages se succèdent devant plusieurs centaines de personnes. Sous un ciel gris et dans le froid d’un printemps qui n’arrive pas, l’assemblée passe du rire aux larmes, tant certains parcours de vie sont rudes et émouvants. Pourtant, malgré les difficultés, ces femmes luttent ensemble pour leur dignité. Elles revendiquent une protection juridique contre les abus, une régularisation et un accès aux formations professionnelles dans les métiers en pénurie. Quelques jours avant cette échéance importante, j’ai la chance de rencontrer Eva Jimenez Lamas et Magali Verdier, les deux coordinatrices de la Ligue, dans leurs bureaux de la rue Pletinckx, située au centre de Bruxelles. Pour cette contribution, elles proposent d’aborder la thématique des revendications pour les droits des femmes en les développant sous l’angle syndical. Elles retracent les origines de la Ligue, ses combats, ses revendications et les stratégies élaborées pour obtenir le respect du droit de chaque travailleur et travailleuse à être défendu et de cotiser à la Sécurité sociale.

Comment en êtes-vous arrivées à travailler pour la Ligue ? Deux parcours féminins et féministes différents

Engagée comme permanente syndicale en 2008 à la CSC, Eva Jimenez Lamas effectue en parallèle un mémoire sur la mobilisation des travailleurs sans papiers dans le domaine du « care ». Dans ce cadre, elle réalise entre 2011 et 2012 une observation partic ipante dans ce qui s’appelle à l’époque le Groupe de travailleuses domestiques avec et sans-papiers de la CSC. Pendant environ un an, elle accompagne Anna Rodriguez, la responsable de ce groupe mais aussi sa collègue du bureau (Eva travaille déjà à la CSC lorsqu’elle commence son stage). Elle est particulièrement touchée par les situations que vivent ces femmes, situations proches de celles qu’elle a vécu elle-même et considéré comme une humiliation : avoir étudié et être pourtant réduite et confinée dans l’espace domestique parce qu’il faut survivre et payer son loyer, être victime de racisme, de rapports de domination parfois très violents. C’est ce lien qui l’unit aux femmes et qui la porte depuis les débuts : « j’ai été travailleuse domestique car il fallait que je paie le loyer et que je subvienne aux besoins, à l’époque. Ma mère a vécu dans une Espagne post-franquiste et dans la véritable pauvreté. Tous ses frères et sœurs ont été placés dans des orphelinats, elle a élevé seule sa fille pendant 6 ans et demi en Espagne, ensuite elle s’est mariée avec un Belge et nous sommes arrivés en Belgique. (…) Je ne suis pas là comme observatrice. Il y a tout un parcours qui m’a amenée à déconstruire et à lutter contre les violences faites aux femmes dans le secteur du travail, parce que malheureusement j’en ai vécu beaucoup et ma mère en a vécu encore davantage ». Aujourd’hui responsable syndicale interprofessionnelle CSC Bruxelles, elle s’occupe notamment de la Ligue des travailleuses domestiques, qui fait partie du Comité des travailleurs et travailleuses migrant.es avec et sans-papiers de la CSC Bruxelles. De son parcours, Eva Jimenez Lamas tire une bonne partie de ses convictions et de sa force.

Magali Verdier, animatrice au MOC Bruxelles, s’installe en Belgique au début des années 2000, même si elle y est déjà venue pour ses études dans les années 1990. D’abord coordinatrice sociale pour un contrat de quartier à Saint-Josse, elle est engagée comme responsable régionale de Vie Féminine (VF) Bruxelles en 2005. Elle y reste durant 13 ans : « ce que j’ai trouvé très intéressant à VF justement, c’est que c’est un mouvement vraiment ancré dans les milieux populaires et qui n’a pas de jugement par rapport aux femmes. Elles avaient une ouverture totale (…) Vie Féminine en tout cas m’a beaucoup apporté. Et je me suis inscrite là-dedans. C’est vraiment d’avoir une émancipation individuelle et collective, petit à petit en partant des femmes ». Dans son travail à Vie Féminine, elle rencontre également Anna Rodriguez, qui occupe à l’époque elle aussi un poste d’animatrice dans le mouvement féministe. Elles réalisent avec des femmes sans-papiers des assemblées, participent à des occupations, des grèves de la faim. « C’est une des questions qui m’a touché, comme plein d’autres mais celle-ci m’a touché en particulier ». Magali Verdier souhaite alors se réinscrire dans une démarche de travail de terrain, c’est ainsi qu’elle est engagée en 2018 à ce poste qu’elle occupe aujourd’hui encore, animatrice en éducation permanente, genre et migration : « J’ai eu l’opportunité d’être engagée au MOC de Bruxelles avec une mission spécifique, qui était de soutenir le Comité des travailleurs avec et sans-papiers organisé par la CSC-Bruxelles.

Pour retracer leurs parcours, spontanément, Eva et Magali commencent par évoquer la question du féminisme. « Pendant très longtemps, m’explique Eva, j’ai dit que je n’étais pas féministe parce que j’étais en rupture avec des féministes qui n’accordaient pas une place dans la société à toutes les femmes ». C’est en travaillant avec les femmes migrantes et sans-papiers qu’elle évolue sur la question : « à partir du moment où on revendique le droit des femmes et qu’en plus on vit nous-mêmes des injustices comme femme, ce qui est mon point de vue situé, c’est que je vis des injustices comme femme, racisée et travailleuse, donc je suis une féministe intersectionnelle ».[1] Eva me signale néanmoins que cette notion est sujette à débats chez les féministes, mais assume sa position. De son avis, les différentes étapes de sa vie ont fait d’elle la féministe qu’elle est aujourd’hui. Pour sa part, Magali se sentait féministe dans l’âme, sans vraiment savoir ce que cela signifiait : « je dirais que je portais le féminisme de ma mère, qui ne se déclarait pas elle-même féministe. Mon père ne voulait pas que ma sœur étudie l’architecture et voulait que je sois secrétaire. Ma sœur pleurait dans la cuisine devant le frigo, je m’en souviendrai toute ma vie, et notre mère nous a défendues pour qu’elle puisse faire un métier soi-disant ̋d’homme ̏. Ça, c’était le féminisme de ma mère. Moi je viens plutôt d’une classe moyenne aisée, ce n’est pas le même parcours qu’Eva mais voilà, ce sont quand même des choses qui te portent en tant que femme ».

D’où vient la Ligue ?

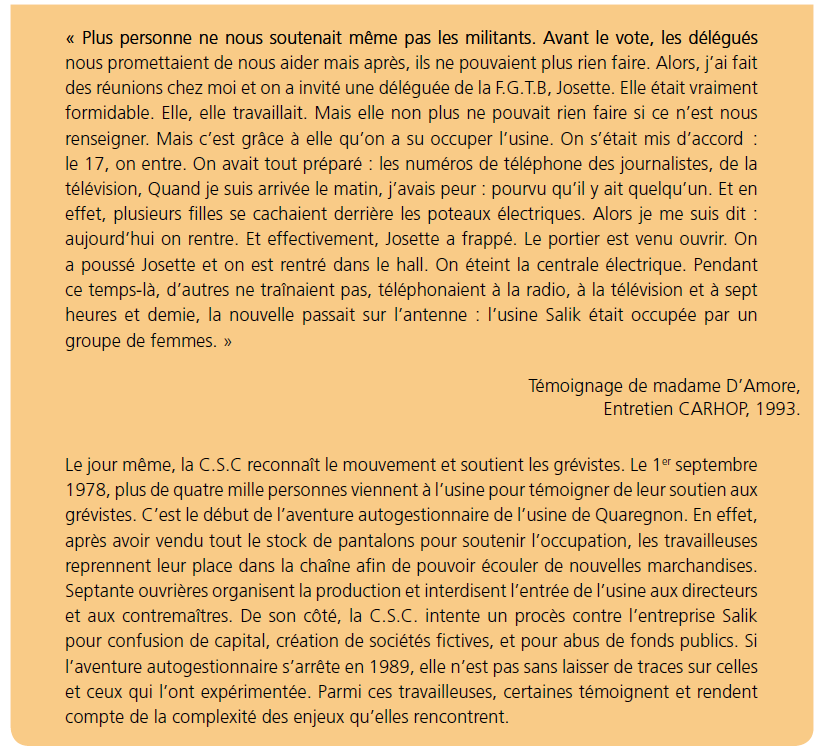

En 2008, le gouvernement Leterme inscrit dans sa déclaration politique du gouvernement, la régularisation des personnes sans-papiers suivant certains critères ».[2] Le rapport de force est favorable et la CSC s’inscrit alors structurellement dans la lutte pour la cause des sans-papiers. Elle engage Anna Rodriguez comme responsable migrations et sans-papiers et Eva, embauchée en même temps comme permanente syndicale, partage son bureau. Sous l’impulsion d’Anna Rodriguez, un comité de travailleurs et travailleuses sans papiers se met en place progressivement fin 2008. En son sein, un groupe des travailleuses domestiques prend vigueur. Protéiforme, il est composé de travailleuses avec et sans-papiers et des déléguées syndicales de secteurs comme les titres- services, le nettoyage, le travail domestique ou les soins. Le slogan est à l’époque « d’ici ou d’ailleurs, nous sommes toutes et tous des travailleurs », car c’est le travail de lutte contre l’exploitation qui est mis en avant au sein de la CSC, qui investit cette question suivant le principe que tout.e travailleur et travailleuse a le droit d’être défendu.e et de cotiser à la Sécurité sociale.

L’influence de Vie Féminine et l’usage de la langue française

Dans son rapport au groupe, Anna Rodriguez utilise des méthodes qu’Eva identifie comme propres à Vie Féminine : « il y a une modulation de se parler, il y a beaucoup plus de self-care, c’est en tout cas ma vision des choses, et c’est un plaisir de se retrouver ». Magali rappelle à son tour l’importance de l’ancrage du mouvement féministe dans les milieux populaires et l’attention qu’il apporte au développement d’une émancipation individuelle et collective, en partant des femmes. Au niveau de l’usage des langues, l’idée est à l’époque dans le comité « de parler français pour que les femmes puissent s’auto-émanciper par la langue également ». Elles sont alors plus autonomes, peuvent suivre un enseignement ou des formations. Aujourd’hui, nous le verrons, cette position n’est plus tout à fait d’actualité.

La Convention N° 189 de l’Organisation Internationale du travail (OIT)

Ce groupe de femmes coordonné par Anna Rodriguez travaille en étroite collaboration pendant plus d’un an avec Solidarité Mondiale WereldSolidariteid (WSM), la CSC-ACV et particulièrement la Centrale Alimentation et Services de la CSC, présidée par Pia Stalpaert, afin de participer à l’élaboration de la convention n° 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques.[3] L’OIT, une agence spécialisée de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a pour mission de rassembler les gouvernements, employeurs et travailleurs et travailleuses de ses États membres dans le cadre d’une institution tripartite, en vue d’une action commune pour promouvoir les droits au travail, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social. Des déléguées du groupe partent à Genève, ville dans laquelle se déroule la réunion de l’OIT cette année-là, afin de participer aux réunions de travail. Eva tient à souligner le travail exceptionnel réalisé avec le soutien d’Anna Rodriguez mais également de Nancy Tas alors permanente syndicale de l’alimentation et titres-services ACV et de Pascale Maquestiau, aujourd’hui responsable femmes CSC dans le Brabant Wallon. Pour le groupe, l’adoption de cette convention marque une victoire historique : « elles y ont participé et cela a été un moment très fort dont nous parlons encore à l’heure actuelle ».

Le Comité change de nom

La période qui suit celle de la ratification de la convention s’apparente à un moment de transition. Beaucoup de femmes sans papiers restent dans le comité, au contraire des déléguées syndicales qui le quittent progressivement. Anna Rodriguez fait de même, elle est remplacée par Eva, et le nom du groupe change également « je trouvais que Voir-Juger-Agir, la méthode Cardijn de révision de vie, c’était important, et que l’analyse intersectionnelle ajoutait quelque chose d’important également. Donc à partir de 2012, on change le nom et cela devient le Comité des travailleurs et travailleuses migrant.es avec et sans-papiers de la CSC Bruxelles. C’est super long mais il y a la convergence de luttes et le féminisme inclusif à l’intérieur du nom ».[4]

Recruter pour la création d’un espace « femmes »

Devant la difficulté d’obtenir des papiers ou de voir leur situation évoluer, de nombreuses femmes quittent le groupe pour tenter leur chance à l’étranger. Le comité est composé en majorité d’hommes, même si les femmes représentent selon Magali au moins la moitié des personnes migrantes. Si certaines études parlent dans les années 2010 d’une féminisation des migrations, il conviendrait plutôt de parler d’une plus grande visibilité des femmes au sein des phénomènes migratoires.[5]

En 2018, le manque de femmes au sein du comité l’incite à agir pour que la situation change. Myriam Djegham, alors secrétaire fédérale du CIEP-MOC de Bruxelles, propose de recruter une personne qui aurait notamment pour mission d’obtenir une meilleure parité dans le groupe. C’est ainsi que Magali est engagée, à la base pour une courte durée, mais ensuite précise Eva, « on va se rendre compte que c’est quand même important de bien garder un espace non mixte, dédié aux femmes ».

Magali rencontre rapidement sur le terrain des femmes qui travaillent dans les salons de coiffure du quartier Matongé à Ixelles ou dans des boulangeries : « j’ai arpenté les rues, j’ai mis des petits flyers partout où il y avait déjà des occupations (de sans-papiers), la première c’était devant le cinéma Nova (…). Il se trouve que le gardien de ce bâtiment était philippin et qu’il avait une amie philippine qui était sensible aux questions des droits des femmes. Il m’a fait rencontrer cette femme dans un café et elle m’a dit qu’elle connaissait plein de Philippines qui étaient sans-papiers, qui étaient travailleuses domestiques. (…) J’ai rencontré des femmes autour de leur vécu, j’ai appliqué Voir-Juger-Agir, la méthode Cardijn… Cela a commencé avec des Philippines qui n’étaient pas très nombreuses, elles étaient 5 ou 6. Nous avons fait une première manifestation, c’était le 1er mai 2019 ». Sur la banderole que ces travailleuses sans papiers brandissent, elles écrivent « The cleaning ladies have a brain ». Lucia, une travailleuse brésilienne les rejoint ensuite, « elle était extrêmement politisée », se rappelle Eva, et remet en question le choix de l’appellation originelle : « Je ne suis pas une cleaning lady moi, je suis une travailleuse domestique ! » argumente-t-elle. « C’est comme cela que le groupe cherche un nouveau nom (…) quelque chose de plus fort… » la Ligue des travailleuses domestiques est née.

Les difficultés à mobiliser

Si les travailleuses sans papiers sont actives et bien présentes en Belgique et vivent des situations parfois très dures, organiser la mobilisation n’est pas simple pour autant. Après cinq années de travail, la Ligue représente une vingtaine de femmes très actives, en de rares occasions, entre 40 et 50. Magali nous en explique les raisons : « Elles dépendent d’un ou de plusieurs patrons (…), elles sont dans des liens individuels très complexes (…). Les enfants appellent certaines femmes leur seconde mère, parce qu’elles passent plus de temps avec les enfants que leurs propres mères ou parents ». Pour les infirmières, les aides-soignantes ou les travailleuses dans les maisons de repos, ce lien affectif est présent également, continue Magali. D’autres difficultés existent : « ces femmes sont très isolées. Il y a la question de la langue, il y a la question de la peur de perdre son travail et elles sont confinées dans les maisons. (…) Pour effectuer le travail syndical, il faut adopter d’autres méthodes, en fait (…). La grosse difficulté, c’est comment mobiliser des femmes qui sont dans des temps de travail différents où ce ne sont jamais les mêmes horaires, où elles ont très peu de temps pour elles ». Pour faire face à ces obstacles, Magali souligne qu’il faut « faire preuve de beaucoup d’imagination, d’humilité et de beaucoup de patience ». À ces difficultés s’ajoute le fait que le groupe soit composé de femmes de plusieurs nationalités. Ce qui est intéressant dans la ligue continue Magali, « c’est qu’on a réussi à dépasser cela. (…) l’ancrage commun, c’est le travail domestique qui n’a pas de nationalité ». Parce que dans le paysage des sans-papiers il existe « des collectifs indépendants qui s’organisent via des occupations, comme la Voix des sans-papiers, la Coordination des sans-papiers mais souvent, ce sont des groupes qui sont, je dirais, communautaires ». Ils se rassemblent plutôt, sans en faire une généralité, autour d’une langue et d’une culture commune. Pour Magali, ce constat découle notamment de la difficulté que représente la barrière de la langue : « à un moment donné, on avait essayé de donner des cours de français avec des bénévoles. Mais les filles étaient explosées de fatigue. Et donc les langues, c’est une vraie question qui n’est pas résolue ». Magali et Eva s’exprimant correctement en anglais et en espagnol, l’emploi unique du français est aujourd’hui révolu : « dans la Ligue depuis 2018, on les utilise vraiment dans un esprit d’inclusion, (…) mais malheureusement, il y a une démarche d’auto-émancipation qui est défaillante ». Eva souligne néanmoins que cette évolution accompagne de nouvelles tendances, qui voient des jeunes féministes antiracistes gagner en importance et en visibilité : « le féminisme 2.0 des femmes racisées, c’est un féminisme qui perce partout. Ces féministes-là ont des milliers et des milliers de followers (…). C’est extrêmement intéressant aussi et c’est aussi un féminisme beaucoup plus polyglotte ».

Que revendiquer ?

Lorsqu’elles défilent aux pieds du Palais de Justice le 14 juin, les travailleuses de la Ligue présentent trois revendications principales. Premièrement, elles exigent une protection juridique qui leur permet de porter plainte en toute sécurité et dignité contre les employeurs abusifs, notamment par le biais d’une autorisation de séjour durant la procédure de la plainte. Souvent, les femmes sans-papiers n’osent pas porter plainte, de peur d’échouer en centre fermé ou de se faire expulser du pays. Selon l’alinéa 4 de l’article 13 de la directive du parlement européen et du conseil de l’Europe de 2009 relative aux normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les travailleurs et travailleuses concerné.es doivent pouvoir bénéficier d’un titre de séjour temporaire en fonction de la longueur des procédures nationales. Pourtant, après analyse explique Eva, les travailleuses de la Ligue constatent que « dans la directive, l’alinéa 4 de l’article 13 n’a pas été transposé ! C’est le seul alinéa d’article qui n’a pas été transposé ! ».[6] Deuxièmement, les travailleuses de la Ligue demandent un accès légal au marché du travail afin de mettre fin à la précarité de leur situation et de pouvoir cotiser à la Sécurité sociale. D’après une étude de 2023 de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), il y a en Belgique 217 000 ressortissant.e.s européen.ne.s irrégulier.e.s (étudiant.e.s et touristes non enrégistré.e.s, travailleurs et travailleuses des pays de l’Est qui n’arrivent pas à activer leur liberté de circulation…) et 112 000 ressortissant.e.s non européen.ne.s en situation irrégulière. [7] De l’avis de la Ligue, la régularisation des travailleurs et travailleuses sans-papiers permettrait de combler un énorme manque à gagner pour l’État en termes de cotisations sociales, puisque ces personnes devraient alors payer des impôts, ce qu’elles ne peuvent pas faire actuellement. Enfin, les travailleuses domestiques réclament l’accès aux formations professionnelles délivrées par Actiris dans les métiers en pénurie afin de valider leurs compétences. Eva nous explique cette revendication en prenant l’exemple d’Angèle, « elle travaille auprès d’un enfant autiste, elle a acquis toute une série de compétences que les infirmières, en fait, n’ont pas dans le traitement de l’autisme et l’adoption de certaines techniques relationnelles avec l’enfant. (…) Par contre, il y a toute une série de techniques de manutention qu’elle ne suit pas comme il se devrait pour se protéger elle-même et pour protéger l’enfant. C’est ce que nous demandons à travers la formation Actiris ».

Les stratégies déployées, l’importance du plaidoyer

La Ligue et ses travailleuses domestiques développent au fil des années un arsenal de compétences et de techniques pour faire connaitre leur cause et arriver à leurs fins. Pour Eva, le premier élément de stratégie, c’est la « dénomination qui permet de renverser le stigmate. Elles sont travailleuses, sans-papiers, mais elles sont travailleuses. Et ça, c’est le syndicat qui (le) permet. (…) C’est le fait de pouvoir mettre en avant quelque chose de positif, même si s’appeler sans-papiers, ça fait partie de la lutte ».

Vient ensuite l’idée de se revendiquer « travailleuses domestiques ». Les femmes de la Ligue ne sont pas seulement membres du Comité des travailleurs et travailleuses migrant.e.s avec et sans-papiers de la CSC Bruxelles, elles s’affichent, se reconnaissent et s’identifient vers l’extérieur comme des travailleuses domestiques. Cette stratégie, elle s’inscrit dans le prolongement du modèle suisse « Papyrus » poursuit Eva. En février 2017, le canton de Genève initie ce projet permettant la régularisation de près de 3 000 travailleurs et travailleuses sans-papiers résidants depuis plusieurs années dans le canton.[8] Or, la Ligue est en contact avec la plateforme de soutien aux sans-papiers genevois. Elle invite deux fois à Bruxelles le Suisse Thierry Horner, secrétaire du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), qui lorsqu’il est interrogé à propos du modèle « Papyrus », déclare : « on peut faire peur avec les sans-papiers. Mais ça ne marche pas d’avoir peur de la petite nounou brésilienne ». Alors, comme en Suisse, la Ligue continue son combat en véhiculant les portraits des femmes qui en sont membres, qui travaillent dans les secteurs des soins, de l’aide à la personne, du nettoyage et en lançant la campagne « Legal pay matters » le 16 juin 2022, rappelant aux responsables politiques bruxellois.es la nécessité d’instaurer une égalité de droits entre les travailleurs et travailleuses.

Le troisième élément mis en avant pas Eva et Magali, peut-être le plus important, c’est le plaidoyer politique. Ce travail de plaidoyer, il commence avec le Comité dès 2010 en préparation de la convention n° 189 de l’OIT et se poursuit jusqu’aujourd’hui. La Ligue en fait une de ses spécialités. Les textes législatifs sont étudiés et analysés en groupe. Il s’agit à la fois de tenter de faire évoluer les lois, mais également de vérifier que les normes édictées au niveau européen ou mondial soient bien appliquées en Belgique. Cette démarche se concrétise de manière formelle le 30 novembre 2017, quand Eva intervient au parlement fédéral en exposant le cas de Khadija (voir supra), aujourd’hui régularisée dans le cadre de la traite des êtres humains. L’un des accès aux titres de séjours passe par cette procédure, le Comité et la Ligue le comprennent bien, et insiste.

Le 17 décembre 2022, la Ligue entre dans l’enceinte du parlement bruxellois où elle préside l’ouverture d’un colloque sur l’accès l’égal au permis de travail pour les travailleuses domestiques et inaugure le Parlement du courage politique. Le 17 février 2023, six formations politiques, le Parti Socialiste (PS), One.Brussels (Vooruit), Groen, Ecolo, le Parti du Travail de Belgique (PTB), Agora, ainsi qu’une députée indépendante, Véronique Lefrancq, appuient publiquement une motion déposée par la Ligue au Parlement en novembre 2022, demandant que leurs droits soient respectés en tant que femmes et travailleuses. Le 23 avril 2023, une pétition récolte 1 000 signatures, permettant à deux travailleuses de la Ligue d’être auditionnées par le Commission des Affaires Économiques et de l’emploi et d’y présenter leur plaidoyer et leurs trois revendications principales (voir supra).

Le 16 juin 2023, les travailleuses entament leur deuxième grève et mettent en place un Tribunal du courage politique aux pieds du Palais de Justice de Bruxelles. L’objectif est d’inciter les responsables politiques à l’action sur ce dossier. La Ligue annonce également l’introduction d’une plainte à la commission des pétitions du Parlement européen, dans laquelle elle dénonce le non-respect de certaines directives européennes de la part de l’ensemble des différents niveaux de pouvoir en Belgique. Elle met également en exergue l’obligation de respecter la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite convention d’Istanbul[9], ainsi que des conventions de l’OIT, la n°189 mais aussi la n°190, relative à la violence et au harcèlement sur le lieu de travail.[10]

Une nouvelle est franchie le 23 janvier 2024, quand la Ligue des travailleuses domestiques intervient au Parlement européen afin d’exposer la plainte rentrée le 16 juin. Les suites sont d’ailleurs toujours en cours, indique Eva, et « la plainte est maintenant transmise à la commission justice, la commission égalité femmes-hommes et la commission affaires économiques et sociales ».

Théâtralisation et médiatisation de l’action

Magali complète les propos de sa collègue en évoquant l’importance du partenariat avec le monde artistique afin de visibiliser les travailleuses domestiques : « travailler avec l’art, avoir une image différente dans l’espace public dans la manière de se vêtir, dans la manière de faire des banderoles, dans la manière de dire des choses ». Je dirais qu’une des spécificités de la Ligue, poursuit Magali, c’est d’axer le travail dans le « champ culturel en travaillant avec différentes collaboratrices qui étaient féministes (…) avec des collectifs indépendants ou des personnes (…) qui soutenaient la lutte des migrantes. On a travaillé avec des journalistes, on a travaillé avec des photographes, on a travaillé avec des cinéastes (…) avec des comédiennes ». À l’occasion de leurs sorties dans l’espace public, les femmes de la Ligue se mettent en scène : « À chaque fois, on théâtralisait (…) on déroulait le tapis rouge devant le Parlement, on avait des T-shirts violets. Et ça c’est vraiment important, cela fait un peu « com » mais vraiment, il y a une identité, il y a des costumes, il y a une voix et elles sont « repérées » dans l’espace public. (…) Par le biais du théâtre, les artistes travaillaient, à la fois avec Eva sur la question de tout le contenu politique, et sur comment le transformer de manière théâtrale, qu’il soit compréhensible par tout le monde ».

Gagner leur place dans la CSC

Grâce à leur mobilisation, les travailleurs et travailleuses sans-papiers gagnent de manière progressive leur légitimité dans le syndicat. Lors du Congrès national d’octobre 2019 de la CSC-ACV à Ostende est votée à l’unanimité la motion qui demande que les personnes sans-papiers qui portent plainte doivent être protégées durant toute la procédure (le respect de la directive « sanction », voir supra), et des critères clairs et permanents de régularisation. Qui défend ces revendications devant le Congrès ? Les travailleurs et travailleuses sans-papiers eux-mêmes, qui depuis le congrès de 2010, possèdent un mandat exécutif dans toutes les instances de la CSC comme au Congrès national. Cette identité de travailleurs et travailleuses domestiques termine Eva, elle est effectivement « mise en application au travers de mandats dans des instances à la CSC ».

Perspectives : se voir reconnaitre une place dans la société

Les travailleuses domestiques sans-papiers de la Ligue se montrent solidaires des luttes de l’ensemble des sans-papiers. Elles sont néanmoins aujourd’hui organisées pour dénoncer les situations spécifiques dont elles sont victimes. Les obstacles vers l’obtention de leurs droits sont nombreux, mais elles ont déjà gagné leur place dans le syndicat et elles espèrent bien obtenir la reconnaissance de leur place et de leur travail dans la société.

Notes

[1] Le féminisme intersectionnel revendique l’idée de représenter la lutte pour les droits des femmes, tout en établissant comme principe qu’il est nécessaire de reconnaitre les différentes façons dont une femme peut vivre des discriminations. Par exemple, selon le féminisme intersectionnel, il faut admettre que la lutte menée par une femme racisée peut-être différente de celle menée par une femme non-racisée.

[2] Il s’agit de la déclaration gouvernementale de l’équipe Leterme, le 18 mars 2008, qui promet l’élaboration rapide d’une circulaire précisant des critères clairs de régularisation. AN H., « Sans papiers : union contre l’inertie », La Libre, 16 mars 2009. https://www.lalibre.be/belgique/2009/03/17/sans-papiers-union-contre-linertie-GZ4FAGUS5NFDVNR46B2D6VRFBQ/ , consulté le 25 mai 2024.

[3] Organisation internationale du travail, Co189 – Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (Entrée en vigueur : 05 septembre 2013), Adoption : Genève, 100ème session de la CIT- Conférence internationale du travail du 16 juin 2011, https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189 , consulté le 24 mai 2024.

[4] Voir-Juger-Agir, méthode d’éducation par l’action développée par le cardinal Joseph Cardijn. Voir, c’est constater une situation d’injustice, individuellement puis en groupe, c’est commencer à prendre conscience de cette situation. Juger, c’est analyser, confronter les points de vue pour approfondir l’analyse, puis faire des choix d’objectifs. Agir, c’est devenir acteur ou actrice de changement dans le but de modifier la situation de départ.

[5] MOROKVASIC M., « La visibilité des femmes migrantes dans l’espace public », Hommes & Migrations, vol. 1311, no. 3, 2015, p. 7-13, https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2015-3-page-7.htm , consulté le 27 mai 2024.

[6] DIRECTIVE 2009/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009, Journal officiel de l’Union européenne, L 168/24, 30.06.2009, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:fr:PDF , consulté le 20 juin 2024.

[7] VERHAEGHE P-P., GADEYNE S., Étude non publiée, VUB, https://emnbelgium.be/fr/nouvelles/il-y-112000-personnes-sans-titre-de-sejour-en-belgique-selon-une-nouvelle-etude-de-la , consulté le 27 juin 2024.

[8] Chiffres de décembre 2023. KEYSTONE A., « Papyrus a amélioré les perspectives des sans-papiers à Genève », Radio Lac, 12 décembre 2023, https://www.radiolac.ch/actualite/geneve/papyrus-a-ameliore-les-perspectives-des-sans-papiers-a-geneve/ , consulté le 20 juin 2024.

[9] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, 12 avril 2011, Conseil de l’Europe, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462533 , consulté le 20 juin 2024.

[10] Organisation internationale du travail, Co190 – Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 (Entrée en vigueur : 25 juin 2021), Adoption : Genève, 108ème session de la CIT- Conférence internationale du travail du 21 juin 2019. https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 , consulté le 24 mai 2024.

Pour citer cet article

TONDEUR J., « Exiger un accès légal au travail et rendre visible l’invisible », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 23, De la rue au parlement : femmes en luttes pour leurs droits, juin 2024, mis en ligne le 3 juillet 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/