Jonas Campion

(Chercheur associé, Irhis, U. Lille 3

Chargé de cours invité, UCLouvain)

Depuis les attentats de Charlie Hebdo et de l’hypercasher à Paris en janvier 2015, et dans la foulée du démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, le gouvernement belge a pris la décision de déployer des militaires dans les rues du pays. Face au risque terroriste, ils ont pour mission d’augmenter la sécurité – à savoir assurer la protection des personnes, des biens et des institutions -. Ils apportent leur soutien à la police locale et fédérale dans la protection des lieux sensibles. Dispositif temporaire à l’origine, la présence de l’armée dans l’espace public est régulièrement prolongée par le gouvernement Michel, au gré d’un niveau de menace toujours considéré comme élevé. Les effectifs déployés varient. Ils sont passés d’environ 150 hommes à l’origine à près de 1 800 après les attentats de mars 2016 à Bruxelles, pour se stabiliser au printemps 2017 aux alentours de 1 250 unités, hommes et femmes.

La présence de l’armée dans les rues doit être questionnée selon deux axes. D’abord, il faut interroger son caractère inédit dans l’histoire contemporaine du pays. D’autre part, il faut envisager les conséquences et les risques potentiels d’une telle mobilisation : comment participe-t-elle à transformer l’ordre public, le rapport à l’espace public ou plus largement la démocratie ?

(DÉS)ÉQUILIBRE SÉCURITAIRE ?

Fin 2015, la mobilisation de militaires pour contribuer à la sécurisation de la société belge rencontre à l’origine une large approbation des partenaires de la majorité, malgré des réserves initiales du CD&V dénonçant un « plan antiterrorisme » manquant de transparence. Par contre, elle donne rapidement lieu à des réticences de la part de syndicats policiers et/ou militaires qui invoquent à son égard des raisons identitaires, de spécialisation des institutions, de formation de leurs membres mais 2 aussi d’attribution inadéquate de ressources financières.[1]

Pour eux, policiers et militaires sont des métiers distincts, basés sur des moyens et une formation particulière. Ils reposent surtout sur des «identités professionnelles» spécifiques. Selon les syndicats policiers, plutôt que de faire exercer les tâches des premiers par les seconds, il conviendrait de veiller à renforcer la police en lui donnant notamment les budgets nécessaires pour garantir l’efficacité de l’institution et lui permettre d’exercer ses missions dans de bonnes conditions. Les syndicats militaires dénoncent quant à eux la surcharge de travail induite par cette mobilisation massive. Ils relèvent également la surqualification des militaires pour les tâches demandées. Enfin, ils mettent en lumière l’impact de cette mission sur l’entraînement des unités et sur la vie privée des militaires.[2]

Ils soulignent pour finir la nécessité d’envisager une stratégie claire d’emploi de l’armée, envisageant déjà les cadres de son retrait de l’espace public, face à une sécurité absolue impossible à garantir.[3]

En réaction à diverses propositions faites par des membres du gouvernement (faire revêtir l’uniforme policier à ces militaires, rendre leur présence permanente,…), un discours critique face à cette mesure se fait progressivement entendre au sein de la société civile. Premier point d’orgue de cette opposition, plusieurs associations (CNAPD, la Ligue des droits de l’homme, de Liga voor Mensenrechten et Vrede vzw,…) annoncent le 5 mai 2015 qu’elles portent plainte contre cette décision, jugée à la fois comme « anxiogène » (puisque la présence permanente et massive de militaires en rue peut contribuer à ancrer et développer la crainte parmi la population), « injustifiée » et « illégale ».[4]

La situation évolue après les attentats de Bruxelles : si l’unanimité politique est à nouveau de mise, le point de vue de l’armée sur cette nouvelle mission reste nuancé. Certes, sa hiérarchie souligne la disponibilité de l’institution et l’intérêt de cette mission pour son image au sein de la société. Mais elle insiste également sur la pression qu’elle exerce sur les effectifs, le rythme normal de ses missions, ses capacités. La hiérarchie souligne également les contraintes (notamment familiales et personnelles) qui en découlent pour les militaires mobilisés.[5]

Présentée comme une mesure exceptionnelle face à une menace terroriste inédite, la présence de ces militaires au coeur de l’espace public interroge. À certains égards, il est possible de considérer cette mesure comme rompant divers équilibres propres à l’exercice de la sécurité en démocratie : d’unepart, elle va à l’encontre de la distinction traditionnelle entre la sécurité extérieure de l’État, exercée par l’armée et la sécurité publique, prise en charge par la police. Elle réinterroge donc la distinction entre menace intérieure et extérieure, qui s’était progressivement ancrée au sein de l’État moderne.[6] D’autre part, elle redéfinit les termes du contrat social entre l’État, ses agents et les citoyens. En effet, si les autorités politiques se plaisent à souligner que les militaires déployés en rue connaissent largement les cadres et les limites de leur mission (soutien de la police, interdiction de procéder à des contrôles d’identité sans la présence de policiers,…), formalisés dans un mémorandum signé dès janvier 2015, l’on peut s’interroger sur la connaissance de ces mêmes règles par les citoyen-nes, quotidiennement confronté-es à la présence des militaires dans les espaces publics. Le risque de déséquilibre, d’abus, ou de comportements inadéquats de la part de militaires ou de citoyen-nes est patent.[7]

Enfin, il faut poser la question de l’effet réel de cette mesure de sécurisation face aux objectifs recherchés et sur son impact à long terme : dans quelle mesure les militaires empêchent-ils la menace terroriste de croître ? Surtout, la prolongation de l’opération « Vigilant Guardian » n’ancre-t-elle pas une mesure exceptionnelle dans une forme de normalité et donc d’acceptation sociale, posant le risque de sa pérennisation alors même que la menace qui la justifie n’existerait plus ? Enfin, politiquement, sera-t-il possible de sortir un jour de cet état d’exception, alors que les questions d’insécurité, quotidienne d’abord et terroriste ensuite, structurent depuis près de quarante ans l’ensemble du spectre politique ?

En réalité, les termes de ce débat[8] mobilisent des concepts fondamentaux de l’exercice de la sécurité au cœur d’une société démocratique. À côté de la redéfinition et de l’évolution du « risque » menaçant le vivre-ensemble, il s’agit de la répartition des tâches et des fonctions de police ; de l’identité de leurs titulaires, de l’articulation entre autorités centrales et locales dans l’exercice de l’ordre et enfin, de l’équilibre entre liberté individuelle et sécurité collective.

LE MILITAIRE ET LA SÉCURITÉ : RETOUR D’UN VIEUX PRINCIPE ?

Sous-jacentes à la décision prise, se perçoivent des tensions loin d’être inédites entre caractère civil ou militaire des institutions en charge de l’exercice de la sécurité. Pour en comprendre la complexité, il est certainement utile de replacer ces questions dans une perspective de moyenne durée et de revenir sur l’impact qu’ont pu avoir ces logiques militaires sur l’exercice de l’ordre dans une démocratie parlementaire.

Si l’on se réfère aux évolutions du système policier belge, la présence de militaires investis de fonctions de police est loin d’être inédite. En 1830, le législateur fait le choix d’un appareil policier pluriel, bâti sur des équilibres multiples et faisant la part belle à l’autonomie locale au sein de la jeune démocratie.

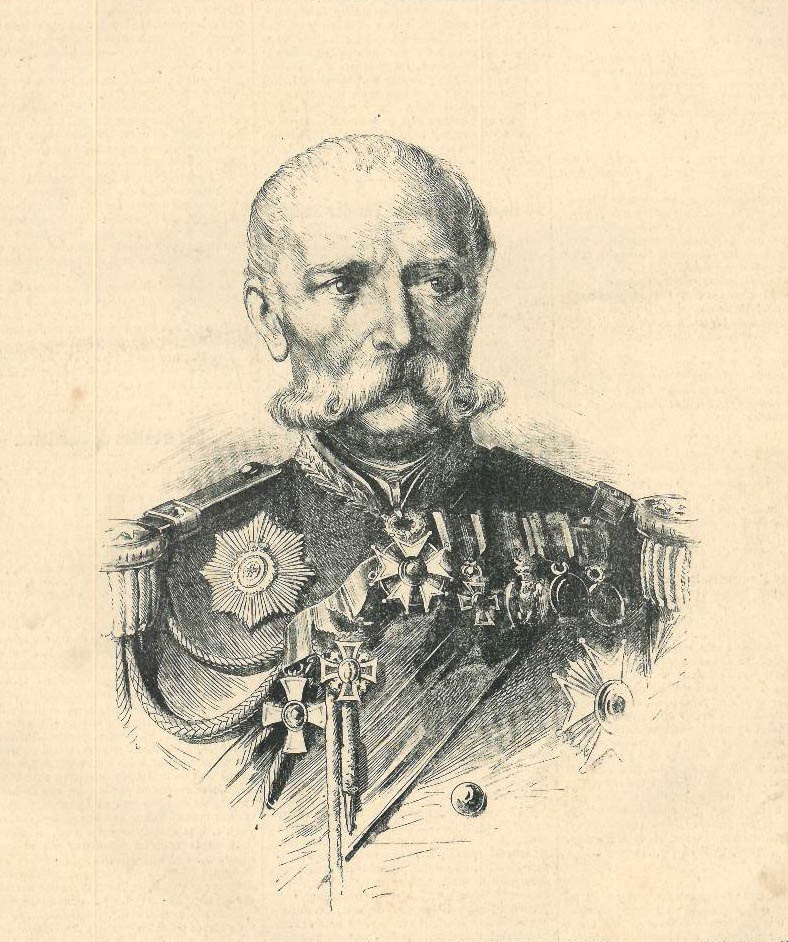

Depuis l’indépendance et jusqu’en 1918, date du premier redécoupage d’ampleur des missions policières, la troupe est, à côté de la garde civique, l’élément majeur du rétablissement de l’ordre dans les villes et les bassins industriels. En théorie émanation de la Nation belge, elle est en réalité essentiellement composée des catégories sociales les plus fragiles.

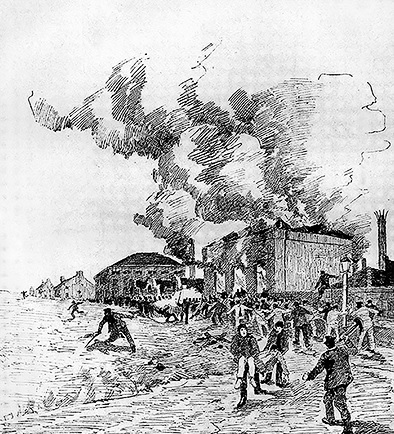

Le contingent astreint au service militaire est en effet déterminé par tirage au sort au sein des classes d’âge, tempéré par la possibilité, pour les hommes les plus aisés, d’échanger contre rétribution un tirage contraire. Garante de la neutralité et de la sécurité extérieure du jeune État, l’armée intervient pourtant principalement à l’intérieur du pays lors des troubles sociaux et économiques. Lors des grèves ou émeutes, ses interventions sont fréquentes, violentes et perçues comme légitimes par les élites et la bourgeoisie. «La présence de l’armée aura donc toujours un effet salutaire, qui ne pourra nuire qu’aux pillards et aux casseurs de vitres», déclare ainsi le procureur général de la Cour d’appel de Bruxelles, lors de l’ouverture de l’année judiciaire en 1857.[9] À l’inverse, elles sont décriées par les milieux populaires et militants. Lors des grèves de 1886, le recours à l’armée atteint un climax, tant par les effectifs mobilisés (près de 45 000 hommes), que dans les stratégies mises en place. L’armée applique un état de siège de fait dans les bassins industriels touchés par la contestation. Il se caractérise par un usage accru des armes, par une logique de confrontation, par la primauté de l’autorité militaire sur le pouvoir civil, par des arrestations nombreuses.

Plus largement, les logiques de recours à l’armée évoluent au cours du 19e siècle. Elles révèlent et incarnent les tensions inhérentes à la conception de l’ordre dans les élites belges, entre action préventive et répressive d’une part, entre dynamiques locales ou centralisées d’autre part. Si, à l’origine, seuls les bourgmestres peuvent demander l’intervention de la troupe pour faire face à des troubles effectifs, elle est de plus en plus souvent mobilisée préventivement. À la fin du siècle, elle dépend principalement de l’autorité centrale (assurée notamment par les gouvernements catholiques) qui cherche à s’imposer face à l’autonomie locale des grandes villes tenues par des bourgmestres libéraux.

Au milieu du 20e siècle, la logique du recours à l’armée s’est progressivement transformée. La situation évolue à partir de la fin de la Première Guerre mondiale : alors que la démocratie se transforme (suffrage universel masculin, libéralisation relative du droit de grève, reconnaissance du mouvement ouvrier devenu une force gouvernementale), que l’on reconnait les mérites patriotiques de la population belge et l’héroïsme de l’armée, celle-ci ne remplira plus, en temps ordinaires, des missions intérieures de police. Elle sera seulement mobilisée, ou mise en alerte, en tant que force d’appoint, lors de périodes de crises où la stabilité des institutions semble mise en péril : Marche rexiste sur Bruxelles (1936), crise politique de la Libération (1944), Question royale (été 1950), Grande grève (1960-1961) ou plus récemment, menaces des Cellules communistes combattantes (CCC) et des Tueurs du Brabant. Dans le contexte international de Guerre froide, l’armée est pensée comme une institution intervenant également dans la « défense intérieure » du territoire, notamment face aux risques de « subversion » ou de « sabotages » – des notions éminemment idéologiques – dans un conflit avec le bloc de l’Est.

Actuellement, la loi sur la police intégrée de 1998 n’envisage l’intervention de l’armée, sur demande des bourgmestres, que comme un dernier recours. Elle peut être requise face à l’insuffisance des moyens policiers et en cas de troubles importants à l’ordre public. La loi stipule en effet que « lorsque les moyens des services de police ne suffisent pas pour maintenir l’ordre public, le bourgmestre peut requérir les forces armées ».[10]

Au quotidien, la militarité du maintien de l’ordre ne disparait pas pour autant au long du 20e siècle. Jusqu’alors cantonnée à un rôle relativement restreint, la gendarmerie devient, à partir de la fin de1918, l’atout des autorités dans la restauration policière rendue urgente par la menace révolutionnaire touchant l’Europe depuis la Révolution russe de 1917 et par une explosion de la criminalité, dans un contexte de pénuries. Profitant de la presque disparition de l’armée dans l’exercice des missions d’ordre, mais également du non rétablissement de la garde civique, ce corps militaire de police bénéficie d’un appel d’air au sein de l’appareil sécuritaire. D’une force essentiellement présente dans les campagnes au long du 19e siècle, concentrée sur la répression de la petite criminalité rurale ou le contrôle des routes, la gendarmerie devient une véritable police « complète » : elle est dorénavant largement présente dans les villes et les zones industrielles. Outre son action répressive qui ne fait que croître, elle oriente également son action vers le maintien et le rétablissement de l’ordre public. Sa place ne fait que croître tout au long du 20e siècle, suscitant progressivement craintes et critiques, notamment en rapport à l’indépendance dont elle réussit à jouir vis-à-vis de ses multiples autorités de tutelle (ministères de la Défense, de l’Intérieur et de la Justice). Elle gagnera progressivement la réputation d’être un « État dans l’État », décidant de ses logiques et priorités en matière de sécurité. Ces critiques entraîneront finalement, dans un contexte de fin de la Guerre froide, sa démilitarisation (1991) puis, suite à la dénonciation de nombreux dysfonctionnements au sein de l’appareil policier, la réforme des polices de 1998 visant à la fois à remettre sous contrôle les polices et à sortir des logiques de guerre entre services.

MILITARITÉ ET SÉCURITÉ : LUTTE CONTRE LES «RISQUES» OU SITUATION RISQUÉE ?

Au vu de ce bref exposé, l’on constate que si l’emploi des militaires dans l’espace public est inédit dans l’histoire récente du pays, ce n’est pas le cas sur une perspective de plus long terme. Au fil des décennies, l’armée ou la gendarmerie ont successivement pu incarner l’ordre bourgeois face aux « classes populaires », face à diverses formes d’extrémismes (de gauche ou de droite) ou à des moments de tensions sociales, politiques ou économiques. L’institution militaire, relevant par définition de l’autorité nationale, incarne également un contre-pouvoir face à l’autonomie locale, principe fondateur de l’ordre depuis l’indépendance de la Belgique. Il s’agit pour le gouvernement d’encadrer par ce biais des bourgmestres jugés laxistes, inefficaces ou développant une vision contraire à son point de vue quant aux enjeux relatifs à l’ordre public. Dans l’Entre-deux-guerres, des gouvernements peuvent ainsi dénoncer avec force « l’inaction » de bourgmestres socialistes, notamment dans le Hainaut, jugés trop tolérants lorsqu’ils doivent gérer grèves ou mouvements sociaux. Ils poussent alors à l’emploi de la gendarmerie, plutôt que le recours aux polices communales.[11]

La question primordiale reste celle de la définition de la menace justifiant et légitimant la mobilisation de moyens militaires ou militarisés dans la sphère publique. Il en est de même du cadre réglementaire, ordinaire ou d’exception, qui fonde l’action de ces institutions. Une crise amène toujours des adaptations sécuritaires : il faut réagir dans l’urgence, mais également anticiper de nouveaux troubles potentiels. L’action législative du gouvernement, durant et après la Grande grève de 1960-1961, cherchant à durcir la législation relative au maintien de l’ordre, est à cet égard exemplaire.[12]

Or, la conjonction de ces deux dynamiques produit des effets bien plus larges et bien plus durables qu’il n’y paraît au premier abord. On observe en effet un mouvement de normalisation (si pas dans les faits, à tout le moins dans les opinions publiques) et d’hybridation entre ces mesures d’urgence et les mesures pensées à plus long terme. La question du risque de dérives démocratiques dans l’articulation de ces mesures se pose alors : sont-elles vraiment appelées à être rapportées une fois la menace encadrée ? Surtout, sont-elles exclusivement utilisées dans le but ayant justifié leur instauration ou, au contraire, assiste-t-on à un glissement de leurs « cibles » ?

Un détour dans l’histoire récente française illustre à merveille les données du problème : instauré suite aux attentats de novembre 2015, c’est-à-dire pour contrer le risque de terrorisme islamiste, l’état d’urgence est depuis systématiquement prolongé par le Parlement à la demande du gouvernement. Le président Macron, nouvellement élu, a ainsi fait connaître le 24 mai 2017, sa volonté de voir l’état d’urgence être prolongé jusqu’au 1er novembre 2017.[13]

L’instauration de l’état d’urgence a été couplée à une mobilisation massive de l’armée pour assurer la sécurité du territoire et des Français (opération « Sentinelle », initiée dès les attentats de janvier 2015 et montée en puissance en novembre 2015). Dans ce contexte, il faut d’abord observer une tendance ou une volonté à inscrire dans le droit ordinaire, certaines des mesures d’exception qui caractérisent l’état d’urgence (interdictions de séjour, perquisitions administratives,…) et le contexte actuel (remilitarisation de la sécurité). Ensuite, il faut remarquer que ces mesures ont été appliquées à divers publics, bien éloignés de la menace terroriste : lors de la COP 21 d’abord, en vue d’interdire certaines manifestations de militants écologistes puis tout au long du printemps 2016, lors des mouvements de protestation contre la loi travail.[14]

Cette dynamique s’observe également en Belgique. Que l’on pense d’abord à l’intense travail législatif faisant suite aux attentats de Bruxelles (loi sur le secret professionnel, volonté d’augmenter la durée de la garde à vue, élargissement des méthodes particulières d’enquête). Si la « gestion » du risque terroriste est systématiquement mise en avant par les autorités pour justifier ces mesures, il faut s’interroger sur leur efficacité réelle, sur les possibles glissements auxquels elles peuvent donner lieu sur le court et le moyen terme, ainsi que sur leurs conséquences pour le respect des libertés individuelles. Enfin, il faut encore réfléchir à l’impact de leur mobilisation dans le fonctionnement social au coeur d’une société où l’armée assure des missions de police sans perspective claire de « désengagement » et où la sécurité privée se développe de plus en plus.

Ce sont là autant de facteurs qui nous invitent à repenser les multiples utilisations de l’espace public par les citoyens, que ce soit pour s’y mouvoir, s’y divertir ou revendiquer. Celui-ci ne peut être contraint au nom d’une idéologie marquée par la recherche d’un impossible « tout sécuritaire ».

POUR EN SAVOIR D’AVANTAGE

– Campion, J., De Koster, M., Keunings, L., Majerus, B., Rousseaux, X., Welter, F., « L’appareil policier en Belgique (1830-2010) », dans De Koster, M., Heirbaut, D., Rousseaux, X. (dir.), Tweehonderd Jaar Justitie. Historische Encyclopedie van de Belgische Justitie. Deux siècles de justice. Encyclopédie historique de la justice belge, Bruges, La Charte, 2015, p. 385-419. – Campion, J., « Vers un ˝ État dans l’État ˝ ? La gendarmerie belge, d’une sortie de guerre à l’autre (1918-1957) », dans Houte, A., Luc, J.-N. (dir.), Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours, Paris, PUPS, 2016, p. 173-185. – Keunings, L., Des polices si tranquilles, Une histoire de l’appareil policier belge au XIXe siècle, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009 (Histoire, justice, sociétés). – Tixhon, A., « L’essor de la gendarmerie belge et la mesure de la criminalité au 19e siècle », dans Luc, J.-N. (dir.), Gendarmerie, État et Société au 19e siècle, Paris, PUPS, 2002, p. 459-472.

Notes

Référence électronique

Jonas Campion, « Démocratie, situations « exceptionnelles » et militarisation de l’espace public », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 2, juin 2017 [En ligne], mis en ligne le 28 juin 2017. URL : http:// www.carhop.be/revuescarhop/