Edito

Soyez riches, vous vivrez plus longtemps et en meilleure santé ! Quant aux plus précarisés… À gros traits, il s’agit là du principal constat d’une étude de la Mutualité chrétienne, parue le 23 mai dernier[1]. Les facteurs sont divers et variés : accès différencié à l’information sur les soins de santé, part des soins médicaux dans les revenus des ménages, accentuation de la pénibilité des conditions de travail, impact des métiers exercés sur l’invalidité, environnement social, etc.[2]. Autant de facteurs sur lesquels une politique de santé purement curative et inscrite dans la marchandisation des services collectifs les plus élémentaires ne peut agir. À l’autre bout du spectre, depuis plus de 40 ans, les maisons médicales repensent le droit à la santé et les stratégies collectives à mener. En choisissant les territoires où elles s’ancrent, en travaillant avec leur patientèle les facteurs impactant leur santé, en tissant leur action dans un réseau associatif aux multiples ramifications, en se coalisant, y compris avec d’autres secteurs qui influencent directement ou indirectement la santé des patient.e.s, en cassant les freins à l’accès à une médecine préventive, autrement moins coûteuse, les maisons médicales font le choix politique d’un droit à la santé pour tous et toutes. Au travers des articles de ce numéro de Dynamiques, plongez-vous dans le quotidien de quelques maisons médicales, dans leurs spécificités, mais aussi dans ce qui les relie, entre elles, mais aussi avec leur patientèle.

Bonne lecture !

[1] La Mutualité complète ce constat avec des pistes d’actions à mener pour détruire cette logique.

[2] BURGRAFF é., « Quand la pauvreté rend malade », Le Soir, 23 mai 2025.

Introduction au dossier

Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)

Aujourd’hui, dans un contexte de poussée du néolibéralisme, de défiance croissante envers les institutions, de montée en puissance de l’extrême droite et de la stigmatisation des migrant.e.s et des allocataires sociaux, les initiatives se multiplient pour défendre la solidarité et les droits humains. Mais comment agir efficacement ? Dans un texte mobilisateur publié en 2025 par la Fondation Ceci n’est pas une crise, le militant et communicant politique Jérôme Van Ruychevelt Ebstein constate en effet une « déconnexion croissante entre les organisations de gauche et les classes populaires qu’elles veulent représenter »[1], une déconnexion qu’il attribue notamment à la disparition progressive selon lui, durant le dernier quart du 20e siècle, d’une série d’organisations ouvrières de terrain qui, depuis le 19e siècle, avaient inlassablement agi pour rassembler, échanger sur les dures conditions d’existence, conscientiser politiquement et mobiliser pour une société plus juste et solidaire. Ce « maillage social », qui allait du café au syndicat, en passant par la coopérative, la mutualité, le club sportif, la fanfare ou la troupe de théâtre, « nourrissait les combats des organisations qui devaient traduire politiquement les problématiques des gens » ; elles « façonnaient un rapport au monde (…) notre manière d’interpréter la société »[2]. Outre une refonte des narratifs de gauche, ce militant plaide dès lors pour la (re)multiplication des espaces de rencontre et de mobilisation des milieux populaires, et il présente les maisons médicales comme « un excellent point d’entrée pour ce genre de démarche »[3].

Dans une période qualifiée de « critique », marquée par la marchandisation des services publics, la destruction de l’État social et la dissolution des liens sociaux et des cultures du vivre-ensemble, le Mouvement ouvrier chrétien s’interroge aussi, durant sa Semaine sociale en 2024, sur les « formes plurielles de résistance qui, si elles ne permettent pas de faire dérailler ce train fou, ont la capacité de poser de nouveaux rails »[4]. Là aussi, les maisons médicales, parce qu’elles développent une médecine de proximité à vocation sociale, figurent parmi les quelques initiatives mises à l’honneur[5]. Fortes de leurs 300 000 patient.e.s, les 140 maisons médicales de Wallonie et de Bruxelles représentent en effet un véritable potentiel de transformation sociale.

Nées au début des années 1970, dans la foulée des mouvements contestataires des années 1960 et en réaction à la médecine marchande et hospitalière, les maisons médicales développent en effet depuis plus cinquante ans une médecine sociale de première ligne qui vise à l’émancipation de leurs patient.e.s, avec une attention particulière pour les personnes précarisées et marginalisées. C’est cette facette de leur histoire que ce présent numéro de Dynamiques entend mettre en exergue.

Soigner les personnes précarisées et marginalisées

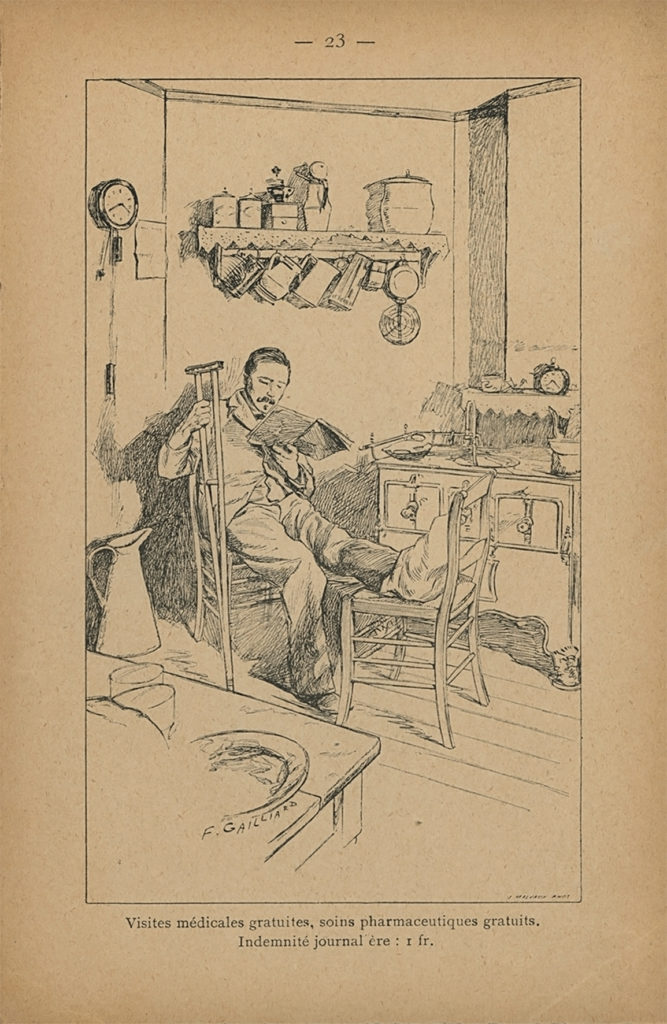

Les pionniers et pionnières des maisons médicales se nourrissent notamment des théories du Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM) qui, fondé en 1964, entend défaire les relations hiérarchiques et marchandes dans le monde médical. Dès la fin des années 1960, dans le dessein d’offrir une médecine de première ligne efficace et accessible, quelle que soit la condition sociale de la patientèle, le GERM promeut le modèle théorique du Centre de santé intégré (CSI) bientôt repris par les maisons médicales[6]. Il porte aussi une attention particulière aux populations précarisées et marginalisées qui suscitaient jusqu’alors peu d’intérêt dans les milieux médicaux. En 1975, il publie un dossier sur les personnes du quart-monde, annonçant d’emblée dans son introduction :

« Il s’agit, dans l’immédiat, d’approcher un des milieux les plus délaissés et ignorés, en tout cas le plus aliéné et « étranger » de notre société de surabondance médicale, pharmaceutique, hospitalière, scolaire, universitaire, etc. : celui des exclus »[7].

Un an plus tard en 1976, il se penche sur la situation sanitaire des personnes migrantes qui, en plus de la pauvreté, subissent les épreuves de l’exil[8]. Au-delà des différences, comme « la santé des migrants est plus l’affaire de classe que de culture »[9], le GERM établit des convergences dans les vécus des personnes migrantes et du quart-monde : les privations multiples qui affectent leur santé physique et mentale, et les contrastes culturels qui influencent la perception du corps, la capacité à sentir et à accepter la maladie, à décrire les symptômes et à comprendre le langage des professionnels de la santé. Il s’ensuit que :

« les travailleurs les plus démunis, mal logés, mal nourris, employés dans les conditions les plus malsaines et en prise avec des problèmes d’usure physique et mentale d’une époque pour nous révolue, demeurent en marge des institutions médicales modernes »[10].

Sensible à la deuxième vague féministe qui réclame haut et fort l’égalité et la levée des tabous sur le corps des femmes, le GERM cherche aussi à identifier, durant les années 1970, l’impact du corps et des rôles sociaux féminins sur la santé physique et mentale des femmes, leur accès aux soins médicaux et leurs relations avec le corps médical. Car :

« Le manque d’intérêt, quand il s’agit des maladies, pour ce que vit la femme, et plus généralement le manque d’intérêt pour les problèmes spécifiquement féminins, nous a frappé. Il est temps que cela change »[11].

Des maisons médicales pour soigner et transformer le monde

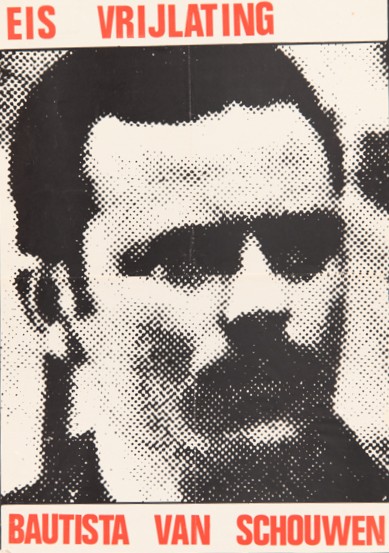

Au tournant des années 1970, des étudiant.e.s et des travailleurs et travailleuses de la santé s’intéressent aux théories du GERM. Souvent reliés par l’amitié, très engagés socialement, situés à gauche voire à l’extrême gauche politiquement, et bien convaincus de leur capacité à transformer le monde, ils décident de passer à l’action. Ils choisissent un quartier où s’établir et fondent les premières maisons médicales : d’abord à Tournai (Le Vieux Chemin d’Ère, 1972), à Molenbeek (Norman Béthune, 1972), à Seraing (Bautista Van Schowen, 1974). Au fil des ans, une mosaïque d’initiatives riches et très variées se construit, « au point qu’on peut se dire qu’il n’y a pas deux maisons médicales semblables dans leurs apparences extérieures, même si leurs objectifs généraux concordent »[12]. Cette variété montre la grande souplesse des maisons médicales, leur capacité à construire de multiples synergies et à s’adapter aux nécessités locales et aux réalités de terrain.

Même si elles agissent de manière spontanée et autonome, les maisons médicales partagent d’évidentes convergences avec le GERM. Chacune à leur manière, elles adoptent le modèle du CSI. Pluridisciplinaires, agissant en autogestion, prodiguant des soins globaux, continus et intégrés, elles montrent une sensibilité forte aux besoins des quartiers et de leurs habitant.e.s et se préoccupent d’emblée des personnes du quart-monde, des personnes issues de l’immigration, des femmes et d’autres personnes vulnérables. Pour défendre collectivement leur philosophie de soins auprès des autorités publiques, une trentaine de maisons médicales décident en 1979 de s’assembler en une Fédération des maisons médicales. Souvent en collaboration avec le GERM, c’est ensemble qu’elles défendent à présent le modèle du CSI et, fortes de leurs pratiques de terrain, elles enrichissent la connaissance sur la santé et l’accès aux soins des populations précarisées et marginalisés[13].

Les maisons médicales se construisent donc en opposition avec la médecine libérale et marchande et s’érigent en espaces de revendications et de transformation politique. En 1997, Pierre Drielsma, qui s’implique à la fois à la Maison Bautista Van Schowen à Seraing et à la Fédération des maisons médicales, écrit avec fougue dans un article intitulé « Pour la guerre sociale ! » :

« Le Modèle marchand vise non seulement à l’hégémonie, mais plus encore au monopole de la pensée. C’est la fameuse pensée unique, en ce qu’elle prétend à l’impossibilité de penser une autre vie, un autre mode de fonctionnement social. (…) Historiquement, les maisons médicales se sont toujours trouvées du côté des petits. Il y a urgence à fournir des armes contre le Moloch’ Marchand »[14].

Trente ans plus tard, les maisons médicales restent des lieux de résistance qui entendent à présent servir de point d’appui pour lutter contre les extrémismes. C’est le message que la secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, Fanny Dubois, vient d’adresser aux patient.e.s et aux travailleurs et travailleuses des maisons médicales, aux autorités politiques et aux citoyen.ne.s :

« Osons le dialogue mutuel, car la division est notre pire ennemie. Ouvrons nos maisons médicales vers l’extérieur, à la découverte de l’autre, de celui ou de celle qui va bousculer les « entre soi » pour faire vivre la démocratie. Ouvrons nos cœurs aux liens de soins pour les protéger de la culture comptable qui transforme l’humain en un chiffre dénué de sa subjectivité. Résistons aux logiques qui poussent à l’individualisme, à rompre nos collectifs, à rendre nos rapports sociaux marchands. Ces autres histoires de rencontre avec l’altérité que nous tissons au quotidien fabriquent l’avenir de l’histoire de l’humanité, indispensable pour l’avenir de nos enfants et du vivant »[15].

Au menu de ce Dynamique

Sans occulter l’ancrage ancien de la médecine sociale, un premier numéro de Dynamiques, paru en décembre 2024, était revenu sur la création du mouvement des maisons médicales, leur projet politique et leur constitution en organisation fédérative, la Fédération des maisons médicales[16]. Cette fois, l’objectif est de mettre en exergue des initiatives inspirantes de terrain, jeunes et moins jeunes, situées en Wallonie et à Bruxelles, toutes singulières, mais partageant des caractéristiques communes qui les démarquent radicalement de la médecine libérale et privée: le terreau de l’engagement, l’ancrage dans un quartier, la volonté d’assurer une médecine de première ligne globale, continue et intégrée, accessible à tous et toutes, mais aussi celle de défaire les hiérarchies par l’autogestion et de travailler, via l’émancipation de leur patientèle, à une refonte beaucoup plus profonde de la société.

Dans un premier article, Julien Tondeur nous mène à Marchienne-Docherie dans l’entité de Charleroi, un quartier populaire et ouvrier en proie à la désindustrialisation. En 1974, des jeunes médecins épris de justice sociale s’y installent, bien décidés à y pratiquer une médecine sociale et émancipatrice. Ils fondent une Boutique de droit, un lieu d’expérimentation sociale qui offre différents services et qui mobilise les techniques du Mouvement d’animation de base pour conscientiser et émanciper les habitant.e.s du quartier. Ils y dispensent aussi des soins médicaux, à l’origine de la Maison médicale La Glaise. Outre l’ancrage militant, Julien Tondeur raconte les interactions fortes entre l’équipe médicale et les habitant.e.s du quartier, ainsi que les défis de l’institutionnalisation et du renouvellement des équipes pour la continuité du projet politique.

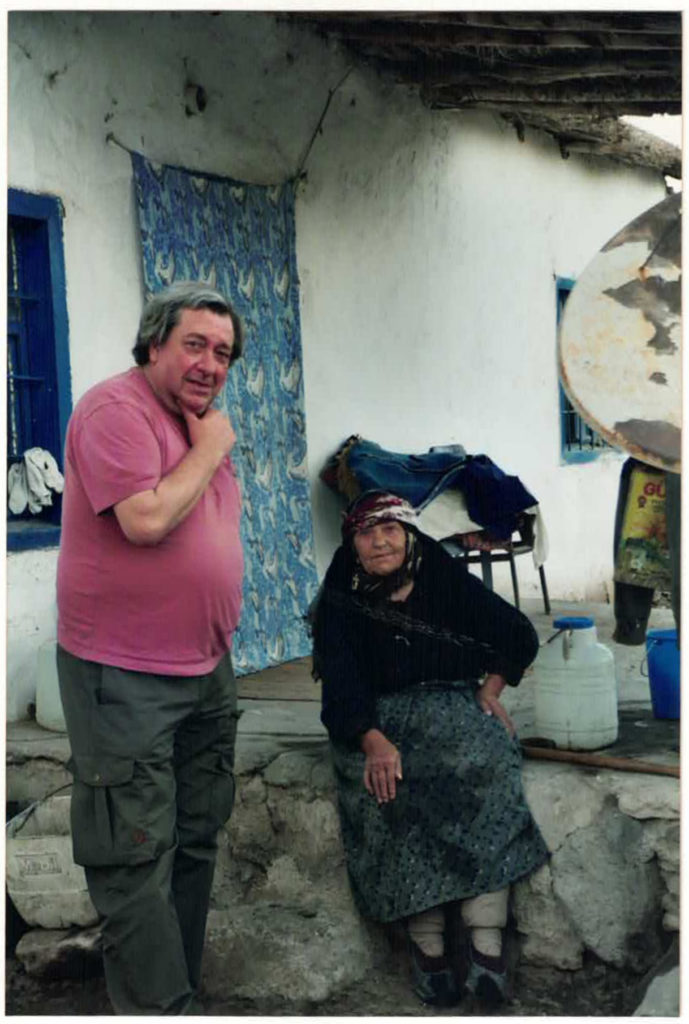

Avec la Maison médicale du Nord, c’est dans un autre quartier précarisé que nous convie Marie-Thérèse Coenen, un quartier situé aux alentours de la Gare du Nord à Bruxelles, qui concentre une forte proportion de populations immigrées vivant dans des conditions très difficiles. C’est dans ce contexte que des soignant.e.s impliqués dans d’autres projets socio-médicaux, décident de fonder une maison médicale. Pour répondre aux multiples problèmes sociaux de la patientèle, ils s’organisent en collaboration étroite avec l’association Services sociaux des quartiers, tandis que dans un contexte multiculturel, ils pensent et adaptent leurs pratiques médicales à la sensibilité et aux besoins de santé de patient.e.s confrontés à l’exil et au déracinement culturel.

Dawinka Laureys nous rapporte le témoignage du docteur Pierre Drielsma qui s’investit pendant plus de quarante ans à la Maison médicale Bautista Van Schowen à Seraing, et à la Fédération des maisons médicales où il défend le paiement au forfait. Outre ses racines post-soixante-huitardes, il raconte la volonté émancipatrice d’une Maison médicale installée au cœur d’une localité industrielle et ouvrière, qui a l’originalité de mettre sur pied une coopérative de patient.e.s. Son témoignage montre aussi l’envers du décor, comme les revers de l’implication de la patientèle, de l’autogestion et de l’égalité salariale.

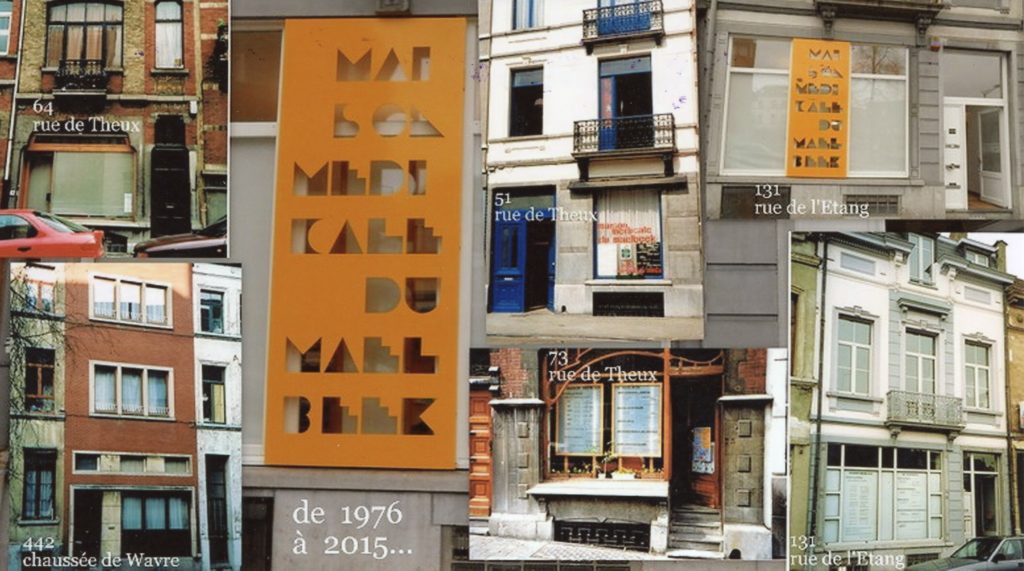

Avec la Maison médicale du Maelbeek fondée à Ettebeek (Bruxelles) en 1976, c’est au genre que nous convie Claudine Marissal. Dans une période où les violences contre les femmes sont encore largement minimisées, y compris dans le monde médical, la Maison médicale du Maelbeek construit une collaboration étroite avec le Collectif pour femmes battues, une association féministe qui gère le premier refuge dédié aux femmes victimes de violences familiales. L’équipe est socialement très engagée, et prendre soin des personnes les plus exclues, avec toute la prudence et la délicatesse que leur fragilité réclame, s’inscrit pleinement dans ses conceptions de la médecine.

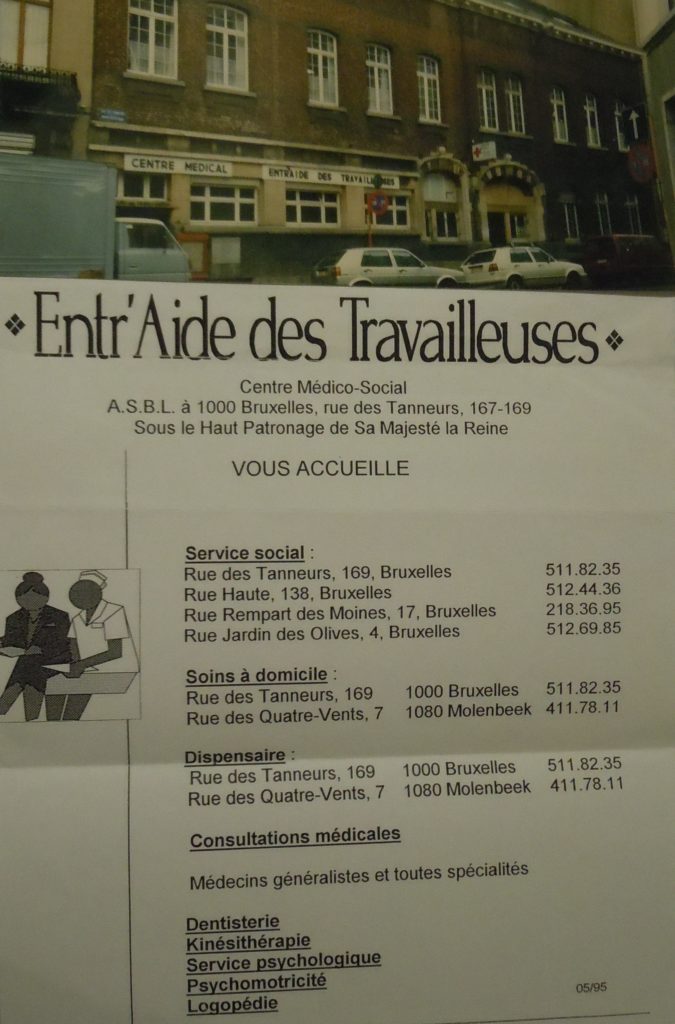

Quelques décennies plus tard, au tournant du 21e siècle, c’est aussi le genre qui pousse l’Entr’aide des Marolles à Bruxelles à initier un projet de santé communautaire pour améliorer le bien-être mental d’hommes isolés et précarisés, parfois dans l’errance, qui restent à l’écart des services médico-sociaux. C’est en favorisant le lien social et l’estime de soi et en les associant progressivement à des activités collectives du quartier, que le projet Hommes des Marolles entend agir sur leur santé mentale. Avec l’Entr’aide des Marolles, Claudine Marissal montre aussi la capacité d’adaptation d’une association médico-sociale fondée dans l’entre-deux-guerres[17], aux nouvelles conceptions de la médecine et de l’action sociale, jusqu’à s’intégrer dans le mouvement des maisons médicales.

Avec la Maison médicale Les Arsouilles fondée en 2000 dans le quartier populaire Saint-Nicolas à Namur, Édith Lepage pointe aussi l’importance des activités de santé communautaire pour améliorer l’état sanitaire. Après avoir rappelé les textes des organisations internationales promouvant ces pratiques, elle explique leur mise en œuvre aux Arsouilles, dans un quartier populaire délaissé souffrant de l’absence d’infrastructures et de logements dégradés, à l’origine d’un état dépressif collectif contre lequel la Maison médicale entend agir. C’est pourquoi, dès le début des années 2000, l’équipe initie un vaste projet citoyen de réhabilitation du quartier, en interaction étroite avec les habitant.e.s et les associations de terrain. De diverses manières, elle veille aussi à impliquer la patientèle dans l’organisation de la Maison médicale, pour en faire des acteurs et actrices à part entière de leur santé.

Avec la Maison médicale de Médecine pour le Peuple fondée en 1999 à La Louvière, Camille Vanbersy nous plonge dans une médecine contestataire à vocation révolutionnaire. Elle montre en effet comment le projet politique communiste de Médecine pour le Peuple, présenté dans le précédent numéro de Dynamiques[18], prend forme dans une localité post-industrielle. Pour Médecine pour le Peuple, le droit à la santé implique une réforme en profondeur de la société. C’est pourquoi, avec le soutien de sa patientèle, la Maison médicale se confronte à l’Ordre des médecins. Elle documente aussi les problèmes sanitaires et sociaux et se mobilise pour défendre collectivement les droits sociaux ou le pouvoir d’achat de la patientèle.

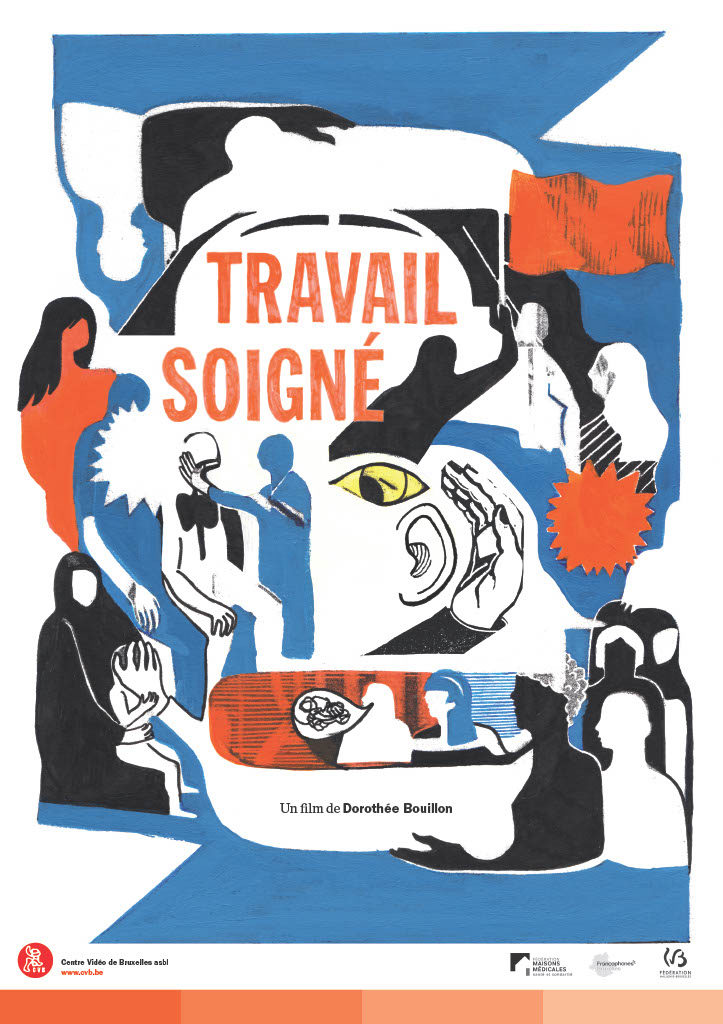

Enfin, pour conclure sur une vision politique, François Welter a recueilli les propos de Fanny Dubois, la secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, sur les enjeux et des maisons médicales. Elle évoque notamment leur implantation territoriale, la mixité sociale de leur patientèle et le financement au forfait pour soutenir la solidarité. Elle n’élude pas les menaces des politiques néolibérales pour les soins de santé, insistant sur l’importance primordiale d’une protection sociale forte et de la concertation sociale pour assurer la sécurité collective. En conclusion, François Welter rappelle qu’en travaillant à la transformation sociale, les maisons médicales font partie intégrante du processus d’éducation permanente.

Au terme de ces deux numéros de Dynamiques consacrés aux maisons médicales, constatons humblement que nous n’avons dévoilé que quelques facettes d’une riche histoire d’engagements. Souvent partis de presque rien, les pionniers et pionnières ont réussi à lancer un mouvement qui réunit d’aujourd’hui 140 maisons médicales et une Fédération qui défend leur projet politique. Cette histoire montre la force du oser agir, espérons qu’elle serve de levier pour de nouveaux engagements.

Notes

[1] VAN RUYCHEVELT EBSTEIN J., Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ? Le cas de la Belgique francophone : comprendre les échecs et reconstruire des récits qui gagnent la bataille culturelle, Fondation Ceci n’est pas une crise, 2025, https://cecinestpasunecrise.org/wp-content/uploads/2025/03/Pourquoi-les-narratifs-de-gauche-ne-touchent-plus-les-classes-populaires_VdefWeb.pdf.

[2] Ibidem, p. 12.

[3] Ibidem, p. 38.

[4] 101e Semaine sociale du MOC. Quels services publics et associatifs depuis nos lieux de vie, demain ?, revue Politique, collection Politique, n° 6, 2025, p. 8.

[5] THIÉMARD C., NAVEAU, B., « Diagnostic et territoire », 101e Semaine sociale du MOC…, p. 58-62.

[6] Sur l’histoire du GERM et son influence sur les maisons médicales : POUCET T., VAN DORMAEL M., « 1964-1990 : le GERM pour un système de santé solidaire, » et MORMONT M. et ROLAND M., « Maisons médicales, semailles et germinations », Politiques, n° 101, septembre 2017, p. 28-37, https://www.revuepolitique.be/wp-content/uploads/2017/11/Pour-une-gauche-me%CC%81dicale.pdf; HENDRICK A. & MOREAU J.L., « Esquisse historique de la Fédération des maisons médicales », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25, décembre 2024, www.carhop.be.

[7] MOERMAN F., « Présentation : les exclus… », GERM : lettre d’information, n° 87, avril 1975, p. 3.

[8] « La santé des migrants », GERM : lettre d’information, n° 94, janvier 1976.

[9] MEESTERS J., « Santé des migrants ou santé des ouvriers ? », GERM : lettre d’information, n° 94, janvier 1976, p. 25.

[10] Extrait de : de VOS van STEENWIJK A.A., La provocation sous-prolétarienne, Sciences et services, 1972. Cité dans GALAND P. (Dr), « Santé et Quart-monde », GERM : lettre d’information, n° 87, avril 1975, p. 33.

[11] « La femme, objet de santé publique », GERM : lettre d’information, n° 99, juin 1976, p. 3.

[12] « Ces maisons médicales qui ont 10 ans et plus…, Actualité Santé, une publication du GERM, n° 56, novembre 1983, p. 3.

[13] À partir des années 1980, des articles paraissent régulièrement sur les personnes précarisées, les personnes immigrées et les femmes dans les revues du GERM et de la Fédération des maisons médicales.

[14] DRIELSMA P., « Pour la guerre sociale ! (éléments pour une stratégie politique) », Courrier, périodique de la Fédération des Maisons médicales et Collectifs de santé francophone, n° 7, février 1997, p. 5-6.

[15] Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones, Rapport d’activités 2024, p. 7, mis en ligne en 2025, https://www.maisonmedicale.org/wp-content/uploads/2025/05/rapport-annuel-2024.pdf.

[16] Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25 : Les maisons médicales. Le droit à la santé pour tous et toutes !, mis en ligne le 18 décembre 2024, www.carhop.be.

[17] Sur la création de l’Entr’aide en 1925 et son évolution jusqu’aux années 1970 : MARISSAL C. « Soigner pour évangéliser ? L’Entr’aide des travailleuses (1925-années 1960) », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25, décembre 2024, www.carhop.be.

[18] Sur la création et le projet politique de Médecine pour le Peuple : COENEN M.-Th. « Médecine pour le Peuple : des maisons médicales luttent pour le droit à la santé », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25, décembre 2024, www.carhop.be.

Pour citer cet article

Marrisal C., « Introduction au dossier », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 26 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes ! Panorama d’initiatives inspirantes, mai 2025, mis en ligne le 28 mai 2025, https://www.carhop.be/revuecarhop/

« S’englaiser » à Marchienne-Docherie : d’une boutique populaire à une Maison médicale

Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)

Introduction

En 1975, de jeunes étudiant.e.s en médecine imprégné.e.s de l’idéal post-1968 et de ses luttes sociales, s’installent au cœur du quartier populaire et industriel de Marchienne-Docherie dans la région de Charleroi. Ils y ouvrent la Boutique populaire La Glaise, bientôt un point névralgique du quartier, aux activités sociales aussi diverses que foisonnantes : consultations médicales bien sûr, mais aussi consultations psychologiques, boutique de droit, animations de jeunes, point d’information de quartier, soutien aux populations immigrées, etc. S’appuyant sur les références théoriques et pratiques que sont le Mouvement d’animation de base (MAB) et la pédagogie de Paulo Freire, cette Boutique populaire donne naissance quelques années plus tard à la Maison médicale La Glaise, toujours active aujourd’hui.

Cet article revient sur cette histoire riche, variée et engagée, qui souffle bientôt ses 50 bougies, en mettant l’accent sur l’ancrage militant des jeunes médecins à l’origine de la Maison médicale, leur projet politique, leurs références théoriques et leurs méthodes pour soigner, conscientiser et émanciper des habitant.e.s d’un quartier ouvrier en proie à la désindustrialisation. Outre des articles de revue et quelques documents d’archives de la Fédération des maisons médicales (FMM), trois témoignages ont servi à sa rédaction : Jacques Charles, Monique Boulad et Thérèse Delattre ont accepté de se prêter au jeu de l’interview[1]. Leurs souvenirs forment l’ossature de ce texte.

Des pionnier.e.s ancré.e.s dans l’idéal post-1968

L’histoire de la Maison médicale La Glaise s’inscrit dans une dynamique de transformation sociale initiée à la suite des années 1960 et des événements de Mai 1968 en particulier. La médecine, comme de nombreux secteurs professionnels, est alors traversée par une remise en question profonde des modèles établis[2]. L’univers de la santé des années 1960 est dominé par un puissant courant de médecins conservateurs. En 1964, prenant le contrepied de ce dernier, un groupe de médecins hospitaliers progressistes met sur pied le Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM), un collectif qui porte une conception radicalement différente des soins de santé[3]. Inspiré.e.s par les critiques formulées par des collectifs tels que le GERM, de jeunes médecins et militant.e.s réfléchissent à une pratique médicale alternative, en rupture avec l’exercice libéral traditionnel de la médecine et plus proche des réalités des populations marginalisées.

C’est dans ce contexte que Xavier Rousseaux et Jacques Charles, jeunes étudiants carolorégiens à la faculté de médecine de Louvain, affinent, lors de leurs contacts avec le GERM, leur réflexion sur les pratiques de santé en médecine générale et développent un intérêt pour les maisons médicales. Après avoir étudié les initiatives existantes à Tournai, Molenbeek et Seraing, ils ressortent convaincus de l’importance de tenter l’expérience à Charleroi, dans le quartier de Marchienne-Docherie qui cumule les facteurs d’exclusion et de pauvreté et dans lequel la densité médicale est très faible. En 1974, ils s’installent dans le quartier afin d’en analyser plus précisément les besoins.

La Docherie, une colline entourée de terrils

Marchienne-Docherie, souvent abrégé en La Docherie ou plus familièrement « La Doche », est un quartier de Marchienne-au-Pont, une des 15 sections de la ville de Charleroi. Situé en périphérie, il s’inscrit dans la longue tradition industrielle de la région, marquée par l’exploitation du charbon, de la sidérurgie et du verre. Le hameau se peuple à partir de 1840, en parallèle au développement industriel et des puits d’extraction miniers qui s’ouvrent sur son espace. En 1853, 721 habitant.e.s y sont recensé.e.s alors qu’en 1893 il y en a plus de 6 000, démontrant la grande attractivité de la région[4]. À partir des années 1950, la crise industrielle s’installe. La fermeture des charbonnages et la restructuration des industries métallurgiques entraînent un effondrement de l’emploi et une paupérisation croissante de la population. Dans les années 1970 et 1980, ce phénomène s’accélère, laissant place à un paysage urbain marqué par la désindustrialisation, le chômage massif et l’exode des familles les plus aisées. Le quartier se transforme en un territoire fragilisé, où l’accès aux services de base se complique, notamment en matière de santé et de protection sociale.

Soigner dans un quartier majoritairement immigré : la Maison médicale du Nord à Schaerbeek

Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)

La Maison médicale du Nord (MMN) est le fruit d’une interaction entre un territoire, le quartier Nord à Bruxelles, le groupe de réflexion Culture et développement et des jeunes, un médecin et des paramédicaux qui s’interrogent sur le sens de leur engagement professionnel.

Au début des années 1970, le quartier Nord, situé entre le canal, les alentours de la gare du Nord jusqu’à Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, fait l’objet d’un projet immobilier pharaonique qui va entraîner la destruction de plusieurs quartiers et le déplacement d’une grande partie de la population. En 1970, les habitants sont majoritairement des familles immigrées vivant dans des conditions précaires. Elles y côtoient une population belge vieillissante qui n’a pas les moyens de partir. Quelques intellectuels s’y installent, animés d’un « vouloir vivre ensemble » plus juste.

C’est dans ce contexte social instable que des soignant.e.s décident de créer une maison médicale. Cette analyse revient sur la création et l’organisation de ce projet innovant, les liens qui se tissent et la mise en œuvre de la pluridisciplinarité et de l’autogestion. Elle met aussi en exergue la manière dont l’équipe répond aux besoins d’une patientèle multiculturelle et immigrée[1].

Les prémisses : la section schaerbeekoise de Culture et développement

Sœur hospitalière et infirmière à La Croix jaune et blanche (CJ&B), Nadine Schelstraete se forme à la pédagogie de libération de Paulo Freire[3], introduite en Belgique par Jef Ulburghs[4]. Elle vit dans le Groupe communautaire au numéro 168, rue Verte à Schaerbeek[5]. Participant aux nombreuses initiatives émergentes dans cette localité bruxelloise, elle lance en 1974 le groupe Communauté et développement, section du mouvement Culture et développement lancé par Jef Ulburghs. Ce groupe se divise selon trois thématiques : le troisième âge, la scolarité des immigré.e.s et les besoins de santé.

Colette Scheenaert participe à la réflexion sur les soins de santé. Kinésithérapeute, en attente de partir à Goma (Congo), elle est animatrice au Service de santé mentale La Gerbe à Schaerbeek : « Nous souhaitions aborder l’accès aux soins dans le quartier. Nous avons invité Jef Ulburghs qui nous a fait travailler sur la connaissance des entités du quartier et sur les besoins de santé, sur ce qu’il fallait faire. C’est là que j’ai croisé Bernard »[6]. Jeunes diplômés en médecine en 1974, Bernard Vercruysse et son épouse, Myriam Provost, réfléchissent à leur orientation professionnelle. Myriam travaille dans un hôpital à Namur et Bernard assure bénévolement une consultation à la Free clinic d’Ixelles, où il croise Brigitte Dohmen, psychologue, membre du groupe Santé, qui l’invite à rejoindre l’initiative schaerbeekoise. « Ce groupe », écrit-il, « rêve d’une autre approche de la santé. Le travail se ferait en équipe, sorte de mini-clinique intégrant préventif, curatif, éducation à la santé, autoformation entre les patients et création de réseaux de solidarité entre les habitants. Le principe de base est l’autogestion. »[7] Bernard, Colette, Nadine décident d’ouvrir une maison médicale qui s’adresse à tous et à toutes, dans le quartier.

1975, la Maison médicale ouvre ses portes dans un quartier majoritairement immigré

En septembre 1975, Bernard commence ses consultations au numéro 93 de la rue Dupont. « Nadine et Colette travaillaient déjà dans le quartier », précise-t-il, « moi, j’étais le nouveau. »[8] Il prend contact, via le groupe Santé, avec deux « leaders » de la communauté turque qui apprécient l’installation d’un médecin « social » dans le quartier : « Cela a certainement joué pour mon image dans cette communauté »[9]. Colette s’installe comme kinésithérapeute dans le sous-sol et Nadine aménage, avec le soutien financier de la CJ&B, un dispensaire. « Dès le départ, on a fonctionné en trilogie et en autogestion. »[10] L’initiative est innovante ; il s’agit d’une des premières maisons médicales en Belgique et dans la capitale.

Médecins indépendants de première ligne, Bernard Vercruysse consulte beaucoup et tard le soir, Myriam Provost prend en charge deux demi-journées de consultations par semaine. Jean Fontaine les rejoint en 1977, remplacé par Paul De Munck en 1982. Leur patientèle s’étend rapidement. Les trois infirmières, Brigitte Installé, Nadine Schelstraete et Maggy Payen[11], sont employées par La CJ&B qui assure leurs prestations, fixe leur agenda, verse une subvention pour le dispensaire et prend en charge le temps des réunions. Également indépendants, les kinésithérapeutes s’adaptent aux spécificités de la patientèle. « Au début », se souvient Colette, « nous avons fait beaucoup de soins à domicile. Cela n’a pas duré longtemps, car rapidement, je ne pouvais soigner que les femmes turques ou marocaines. Les hommes ne voulaient pas que je les soigne. Ils voulaient bien des massages, ce que je ne voulais pas faire. Loin d’être anodine, cette situation a posé beaucoup de questions. »[12] Clément Loix, kinésithérapeute, s’occupera désormais des hommes. En 1979, Luc Lenel le remplace. Colette, observant le mal-être des femmes du quartier, se forme à la méthode Mézières[13] et adapte sa pratique aux soins de groupe. Comme la MMN maintient les soins de kiné individuels, elle rejoint en 1981 le planning familial Josaphat où elle travaille avec des groupes de femmes migrantes, sans toutefois couper les ponts avec la MMN.

L’équipe de la MMN s’agrandit, quand les moyens le permettent, avec l’arrivée d’une secrétaire et d’un diététicien en 1982 et d’une dentiste en 1986. La MMN est également un lieu de stage pour des étudiant.e.s (médecins, infirmières, assistant sociaux), des médecins en recyclage ou des visiteurs étrangers.

Le 9 février 1978, l’équipe réunie en assemblée générale[14] adopte les statuts de l’association sans but lucratif (ASBL) Maison médicale du Nord. L’article 3 en fixe les objectifs : « Améliorer les conditions de santé et de bien-être au niveau d’un quartier, en se basant sur les besoins et désirs spécifiques des habitants, tout en respectant le contexte socioculturel de chacun. Pour atteindre ce but, elle emploie entre autres les moyens suivants : 1. un travail d’équipe médico-social au niveau des soins préventifs et curatifs ; 2. une collaboration avec des groupes formels et/ou informels travaillant dans le quartier ou tout autre moyen qu’elle jugera utile pour atteindre ce but. »[15] Sont nommés administrateurs, Clément Loix, président, Myriam Provost, secrétaire, et Maryrose [sic] Warichet[16]. Le siège social, d’abord situé à la rue Dupont, se déplace le 13 juillet 1993 dans une maison rénovée, au numéro 10, rue des Palais à Schaerbeek.

En 1985, la MMN s’affilie à la Fédération des maisons médicales. En 1995, elle est reconnue dans le cadre du Décret du 29 mars 1993 de la Communauté française relatif à l’agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée. Elle bénéficie d’une subvention de 400 000 francs belges de la Commission communautaire francophone (COCOF), soit 20 % de son budget, pour assurer une mission de prévention, l’accueil et l’organisation d’un secrétariat. Elle s’équipe de l’outil informatique nécessaire pour répondre aux critères d’évaluation de la COCOF, avec une base de données qui permet une approche quantitative et objective de la patientèle et qui sera très utile lors du passage au forfait.

L’indispensable volet social

Confrontée aux multiples problèmes sociaux de sa patientèle, l’équipe sollicite très vite l’appui de l’ASBL Services sociaux des quartiers 1030 (SSQ 1030) et une collaboration étroite s’engage entre les deux projets[17]. Marie-Rose Warichet-Misson, assistante sociale à l’ASBL, évoque cet épisode. « En 1978, Bernard m’a téléphoné. Il avait créé une maison médicale avec une équipe pluridisciplinaire et souhaitait une assistante sociale déjà « présente » dans le quartier (…) J’ai trouvé cela intéressant, j’ai dit oui et ai rejoint cette équipe… à temps partiel. »[18] Les SSQ 1030 acceptent de détacher du temps de travail d’une, voire de plusieurs de leurs assistantes sociales, et cela pendant plus de 20 ans. Leur philosophie du travail social est en adéquation avec celle de la MMN : « Viser l’autonomie du patient, à savoir écouter et entendre la demande, aider à trouver les solutions, accompagner et expliquer comment se débrouiller… »[19] Les patient.e.s de la MMN s’adressent à la permanence sociale des SSQ 1030, et les assistantes sociales participent aux réunions de l’équipe médicale, y amenant notamment la préoccupation des personnes âgées[20]. Bernard Vercruysse devient en 1977, membre de l’ASBL SSQ 1030.

Pour améliorer les problèmes de communication entre l’équipe médicale et les personnes immigrées maîtrisant mal le français, une autre assistante sociale est sollicitée, Marie Bezerdjan, libanaise, employée au centre d’aide aux personnes Brabantia créé en 1974 et situé au numéro 43, rue de la Charité à Saint-Josse-ten-Noode. Plus tard, les médecins feront appel à un service externe pour préserver la confidentialité de la consultation.

Lors des visites à domicile, l’équipe rencontre des situations extrêmement difficiles tant au niveau de l’hygiène des patient.e.s que du contexte de vie. Une aide familiale s’avère indispensable. Au départ, elle est la seule à intervenir auprès des patient.e.s de la MMN, mais comme ses tâches sont particulièrement lourdes, la MMN signe une convention avec un service d’aide, ce qui permet de mobiliser plusieurs travailleuses en fonction des besoins.

Depuis 1993, la MMN dispose à la rue des Palais d’une belle salle d’attente où les assistantes sociales proposent un accueil individualisé, l’information et des animations en santé communautaire.

Construire du sens : analyser des cas et réfléchir en équipe

Le rôle du conseil d’administration (CA) et de l’assemblée générale (AG) de la MMN est relativement limité. L’AG entérine les orientations, le CA gère le volet administratif et les relations avec les autorités ; le cœur stratégique de l’association, c’est l’équipe et le mode d’organisation, l’autogestion.

La cohérence de l’équipe se construit lors des temps collectifs. La réunion hebdomadaire du jeudi midi réunit l’équipe interne (indépendants) et externe (assistantes sociales, infirmières, aides familiales). C’est un moment d’échange d’informations, de concertation et d’ajustement de l’agenda. Deux fois par mois, l’équipe se retrouve en soirée : l’une, dédiée à l’étude de cas de patient.e.s qui réclament un éclairage pluridisciplinaire ; l’autre, consacrée au projet Maison médicale. À cela s’ajoutent, si nécessaire, des week-ends de réflexions et d’ajustement. « Cette implication était exigeante », souligne Marie-Rose, travailleuse sociale à la MMN, « mais j’ai apprécié d’être dans une équipe pluridisciplinaire pour analyser les situations et partager chaque semaine, les questions autour d’une table. C’était un plus pour tous (…) On avait un pôle de médecins très dominant, un pôle kiné qui avait aussi son mot à dire, et nous, les extérieurs, on essayait d’influencer, de faire contrepoids. Je défendais l’idée de travailler en cogestion. J’étais attentive que la parole de chacun soit entendue de la même façon. »[22]

L’équipe noue aussi de nombreux liens : les médecins s’investissent dans les associations professionnelles tandis que l’équipe est présente dans les associations locales, avec un programme de prévention à la santé. Ainsi, elle anime en 1980 une émission hebdomadaire à Radio Panik sur la santé[23].

S’adapter à la multiculturalité de la patientèle

Confrontée à des plaintes récurrentes d’une patientèle, notamment immigrée, que la thérapie curative semble impossible à apaiser, l’équipe fait appel dès 1980 à Antoine (Toon) Gailly, spécialiste des liens entre culture et migration. Il est psychologue au Centrum voor Welzijnswerk de Laeken (CW Laeken) et propose une approche anthropologique des plaintes atypiques. Bernard Vercruysse en souligne l’intérêt : « L’approche anthropologique mobilisée décode comment des souffrances existentielles ou sociales peuvent s’exprimer par des signes extérieurs ou des symptomatologies physiques parfois très codifiées : femme « ouverte » ou « fermée », voilée ou non, bon ou mauvais mariage (…) Cela nous a permis d’être plus à l’aise avec ces plaintes parfois bizarres. [Toon] nous a appris la modestie et la tolérance. La part de l’être en face de nous qui nous échappe complètement est immense chez tous nos patients. »[24]

Constatant une surreprésentation des femmes diabétiques dans leur patientèle et une certaine indifférence à adopter de bonnes pratiques, l’équipe lance, avec l’aide d’un diététicien, Hassan Katib, un groupe de parole de femmes diabétiques. Elles connaissent leur pathologie, mais sont plutôt dans la non-acceptation de la maladie. La balle est donc dans le camp des soignant.e.s[25]. Le diabète occulte aussi un autre problème, l’obésité. Intéressée par le sujet, Karin De Vriendt[26], chercheuse en anthropologie et collaboratrice au CW Laeken, mène, en étroite collaboration avec la MMN, une enquête sur la signification culturelle de l’obésité chez les femmes turques et présente les résultats à l’assemblée générale de mars 1986[27]. « La lecture de ce travail », signale Bernard, « m’a définitivement guéri de la priorité absolue de faire maigrir les obèses, tant les signifiances multiples de cette obésité sont d’une importance majeure pour la personne (sociologique, familiale, communautaire, sexuelle…). La patiente elle-même n’en est souvent pas consciente, la stigmatiser sur son poids, peut, dans ce contexte, être lourd de conséquences. »[28]

Constatant une situation de mal-être dans les familles immigrées, l’équipe décide en 1995 de mener une recherche-action sur le lien parental avec une focale spécifique sur les pères dans la communauté musulmane. Pascale Degryse[29] pilote l’enquête par questionnaire, mène des entretiens semi-directifs et programme des rencontres entre l’équipe et une institutrice, une assistante sociale, un juge de paix, une ilotière, un imam. Ce qui peut apparaître comme une démission parentale n’est pas propre aux seuls parents immigrés, mais est une conséquence de leur situation de précarité sociale et de déracinement culturel. L’État, la Justice, l’avocat, l’école peuvent rappeler la norme, mais ne peuvent suppléer à tous les manques. Davantage d’écoute et de dialogue entre les différents acteurs serait sans doute une piste de solution pour atteindre un mieux-être[30].

La pratique réflexive régulière amène aussi l’équipe à aborder la tension psychologique qui peut se poser entre les patient.e.s et les soignant.e.s sur le terrain. Lina Balestière, psychothérapeute et psychanalyste au Centre de guidance et de formation de l’Université catholique de Louvain à Woluwe-Saint-Lambert, entame une fois par mois une supervision/formation consacrée aux situations apportées par l’équipe, mais, constate Bernard Vercruysse, « c’est aussi le bien-être et les motivations de l’équipe soignante qui sont interrogés »[31].

L’expertise des membres de la MMN est reconnue. Paul De Munck participe au groupe de réflexion sur les problèmes psychiatriques des patients immigrés au CW Laeken[32]. Bernard Vercruysse intervient sur la question de santé des immigré.e.s et sur la gestion de la plainte dans la consultation transculturelle à l’Université catholique de Louvain. Il participe, avec Maggy Payen, à la Commission de la culture portant sur les personnes âgées, une commission installée au sein de l’administration du Ministère de la Culture française (aujourd’hui Fédération Wallonie-Bruxelles)[33].

Le forfait, pour mieux atteindre les objectifs de la MMN

Au départ, le budget de la MMN se limite aux frais encourus par l’ASBL. Les indépendants versent une participation au prorata de leurs honoraires : 20 % pour le kiné, 23 % (Paul) et 57 % (Bernard et Myriam)[34]. Ces entrées couvrent 90 % des frais de la MMN. Le solde est couvert par des cotisations versées par chaque membre de l’équipe comme contribution aux coûts de formation et aux diverses affiliations de la MMN, comme par exemple la cotisation à la Fédération des maisons médicales.

Un des fils rouges de la Maison médicale est le respect de l’autonomie du patient qui peut choisir son propre réseau de soignants (infirmièr.e, kiné, médecin traitant, …) ou l’offre de soins de la MMN. L’assemblée générale de 1985 se penche sur cette question et distingue les patients externes qui n’usent que d’un seul service, des internes qui font appel à au moins deux services de la MMN. Trois quarts des patients qui fréquentent le dispensaire ou les permanences sociales sont attachés à la Maison médicale, un quart sont externes. En kinésithérapie, c’est l’inverse. Luc Lenel, kinésithérapeute, s’inquiète du déséquilibre qu’il constate dans sa patientèle : est-ce sa pratique qui n’est pas suffisamment adaptée au public ou l’effet dissuasif du ticket modérateur qui éloigne la patientèle trop précaire ?[36] Cette question reste pendante et joue dans le choix d’adopter le système de maison médicale au forfait.

À la MMN, le patient paie chaque acte au prestataire de soins et l’accès au service social ne lui coûte rien[37]. Une partie importante des consultations et visites se font au tiers payant avec ou sans perception du ticket modérateur. Cette liberté laissée au soignant questionne : pourquoi certaines consultations et pas d’autres ? Quels sont les critères retenus ? Le système au forfait ne serait-il pas une solution d’équité ? À partir de 1997, l’équipe consacre beaucoup d’énergie à examiner ses avantages et ses limites[38]. D’un côté, il y a la gratuité des soins de base pour les patients, la sécurité budgétaire, la sortie d’une sorte de productivisme. Le forfait remet le patient au centre des préoccupations de l’équipe pour coordonner les soins et les besoins sociaux. Le forfait, c’est aussi une forme de solidarité entre les bien-portants et ceux qui nécessitent davantage de soins, l’intervention mutuelliste étant calculée par affilié.e. De l’autre côté, le forfait signe la perte du libre choix du patient et une limitation de son autonomie, ce qui peut être un frein d’ordre socioculturel : la MMN remarque que sa patientèle migrante consulte couramment, en même temps, un ou deux autres médecins et le service d’urgence d’un hôpital, en fonction de ses attentes et de ses besoins propres. Comment la convaincre de se limiter à la seule MMN ?

En réalité, le risque de voir la population du quartier se détourner de la MMN semble minime. Un sondage réalisé en 1993-1994 démontre que 60 % des patients sont favorables au forfait tandis que 9 % ne le sont pas et que 31 % s’interrogent. En 1997, la MMN a quelque 3 600 dossiers ouverts. Même si un tiers de la patientèle s’en détourne, il restera 3 093 patients, ce qui fait une estimation budgétaire de 32 645 596 francs belges[39], nettement mieux que les recettes via la médecine à l’acte. Le passage au forfait interroge le projet de maison médicale. Réservés, les médecins veulent que leurs revenus soient garantis et que la liberté du patient soit préservée. Après réflexion, ils finissent par donner leur accord. La MMN passe au forfait le 1er avril 2000, ouvrant la voie à une dynamique nouvelle autour d’un noyau de base et d’une équipe fortement renouvelée[40].

Une expérience réussie

Entre l’utopie telle que débattue dans le groupe Santé de Schaerbeek en 1974 et le tournant de l’an 2000, la MMN reste fidèle à ses options de base : une implantation dans un quartier populaire, auprès d’une population majoritairement migrante, qui évolue au fil des vagues migratoires mais dont les caractéristiques sont les mêmes : précarité, difficultés d’adaptation, déracinement et multiples fidélités, ce qui reste lourd à porter au quotidien. L’équipe met le patient au centre de ses préoccupations, en respectant sa liberté comme acteur de sa propre guérison, en l’invitant par une coéducation à sauvegarder sa santé, voire à accepter son état si c’est son souhait. La MMN prend sa place dans le tissu associatif schaerbeekois et elle reste partenaire dans de nombreuses initiatives qui émergent après 2000.

Notes

[1] Pour retracer la genèse de la Maison médicale du Nord, nous nous sommes appuyées principalement sur un mémoire rédigé par Bernard Vercruysse au moment de son départ à la retraite en 2015. VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, tapuscrit, s.l., [2015], n.p., ainsi que sur les dossiers se rapportant à la MMN et couvrant la période de 1978 à 2000 environ, présents dans le fonds d’archives des Services sociaux de quartiers-1030 (SSQ 1030), lequel a fait l’objet d’un relevé par le CARHOP : Relevé du fonds SSQ 1030 et UL, Bruxelles, septembre 2024.

[2] « Équipe d’animation communautaire du quartier Nord », Courrier : périodique de la FMM et collectifs de santé, n°82, juin 1993, p. 3.

[3] FREIRE P. (1921-1997), La pédagogie des opprimés, s.l., Édition portugaise en 1968, traduction française : Éditions Maspero, 1974.

[4] Jozeph (dit Jef) Ulburghs (1922-2010), prêtre de l’Évêché de Liège puis au Limbourg, lance en 1969 un mouvement d’éducation populaire, les Wereldscholen, ainsi que le mouvement Culture et développement.

[5] BEDO J. et alii, Aventures fraternelles… ou Chronique de la vie des quartiers dans les années 70-80 à Schaerbeek, s.l., octobre 2016, p. 47.

[6] Entretien de Colette Scheenaert par Marie-Thérèse Coenen, Woluwe-Saint-Lambert, 4 février 2025.

[7] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 2.

[8] Ibidem, chapitre 1.

[9] Idem.

[10] Entretien de Colette Scheenaert.

[11] Elle est infirmière à la CJ&B, membre du Groupe communautaire de la rue Verte, voir BEDO J., Aventures fraternelles…, p. 47-52.

[12] Entretien de Colette Scheenaert.

[13] Méthode mise au point par la kinésithérapeute Françoise Mézières : en 1947, elle introduit la notion de chaînes musculaires et propose une rééducation globale qui considère l’être humain dans son ensemble. Au-delà de son action curative, cette méthode a vocation éducative et préventive. Elle restaure l’équilibre du système neurovégétatif, réharmonise le schéma corporel et favorise la prise de conscience des somatisations. Voir Association méziériste internationale de kinésithérapie (AMIK), https://methode-mezieres.fr/méthode-mezieres, page consultée le 24 mars 2025.

[14] Marie Bezerdjan, Brigitte Installé, Clément Loix, Myriam Provost, Nadine Schelstraete, Colette Scheenaert, Maggy Uytenbroeck-Payen, Bernard Vercruysse, Maryrose [sic] Warichet-Misson. Annexes au Moniteur belge, 20 avril 1978, p. 1479.

[15] Annexes du Moniteur belge, 20 avril 1978, p. 1479-1480.

[16] L’AG du 23 février 1984 révise certains articles. Sont nommés administrateurs Maryrose Warichet (présidente), Myriam Provost (secrétaire) et Luc Lenel. Annexes au Moniteur belge, 18 avril 1985, p. 2057.

[17] L’ASBL SSQ 1030 est lancée en 1973 par Paul Lauwers, à partir des secrétariats sociaux des paroisses. Elle est reconnue comme centre de service social par l’arrêté royal du 13 juin 1974. Elle dispose d’une permanence sociale, au numéro 45, rue Van Schoor. Elle développe des actions spécialisées : travail de quartier, logement, scolarité… Elle est à la base de réseaux : le Développement social de quartier, la Coordination sociale avec la commune et le CPAS, etc. Les archives de l’ASBL ont fait l’objet d’un relevé par le CARHOP. Voir aussi MACHIELS C., L’évolution du sens du travail social. Une rencontre avec Marie-Christine Renson, assistante sociale aux Services sociaux des quartiers 1030, CARHOP, Bruxelles, 2019.

[18] Entretien de Marie-Rose Warichet-Misson par Marie-Thérèse Coenen, Woluwe-Saint-Lambert, 4 février 2025.

[19] Fonds SSQ 1030 et UL, n°31, rapport d’activités 1979, p. 6.

[20] Équipe de la Maison médicale du Nord, « Projet « personnes âgées » », Santé conjuguée, n°10, octobre 1999, p. 63-65.

[21] « Formation d’interprètes immigrées en milieu médico-social », Courrier de la Fédération des maisons médicales, n°32, juin 1986.

[22] Entretien Marie-Rose Warichet-Misson.

[23] Dr. DE KEUSER, Dr VERCRUYSSE B., « La Fédération des associations des médecins généralistes de Bruxelles en action », Bruxelles Santé, n°3, septembre 1996, p. 11.

[24] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 4 ; VERCRUYSSE B., « Des plaintes extrêmement atypiques… L’expérience d’une Maison médicale immergée dans un quartier à forte densité de patients turcs », Santé conjuguée, n°7, janvier 1999, p. 35-38.

[25] L’équipe de la Maison médicale du Nord, « Groupe de parole de femmes diabétiques », Santé conjuguée, n°10, octobre 1999, p. 68.

[26] Voir DE VRIENDT K., Mijn hoofd kan mijn lichaam niet meer dragen. Een onderzoek naar de betekenis van de zwaarlijkvigheid binnen het klachtenpatroon van Turkse vrouwen, Leuven-Amerfoort, ACCO-Amersfoort, 1989, 121 p.

[27] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, rapport d’activité de la MMN présenté à l’assemblée générale du 27 février 1986.

[28] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 4.

[29] Pascale Degryse est assistante sociale stagiaire entre 1992 et 1993. Son rapport de stage a pour sujet : Coordination des soins à domicile. Expérience d’une année de collaboration entre la Maison médicale du Nord et les Services sociaux des quartiers 1030, octobre 1992-octobre 1993.

[30] Fonds SSQ 1030 et UL, n°19-1, note de Pascale Degryse présentée à la réunion de la MMN, 5 janvier 1995.

[31] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 4.

[32] LEMAN J., GAILLY A., Thérapies interculturelles : l’interaction soignant-soigné dans un contexte multiculturel et interdisciplinaire, Bruxelles, De Boeck Université, 1991.

[33] Fonds SSQ 1930 et UL, n°19-3, procès-verbal de l’assemblée générale de la MMN du 28 février 1985.

[34] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, procès-verbal du conseil d’administration de la MMN du 24 octobre 1985.

[35] News : périodique de la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones, n°9, octobre 1997.

[36] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, procès-verbal de l’assemblée générale de la MMN du 28 février 1985.

[37] « Une médecine à la dimension du quartier : la Maison médicale présentée par un de ses membres », Le Courrier de Schaerbeek-Saint-Josse, n°2, avril 1981, p. 2.

[38] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, compte-rendu de la journée de la MMN consacrée entièrement à la redéfinition du projet MMN, état des lieux, changement attendu et apport du passage au forfait ou non, du dimanche 14 septembre 1997.

[39] Fonds SSQ 1030 et UL, n°19-2, réunion de la MMN sur le forfait, juillet 1997.

[40] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 8.

Pour citer cet article

Coenen M.-Th., « Soigner dans un quartier majoritairement immigré : la Maison médicale du Nord à Schaerbeek », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 26 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes ! Panorama d’initiatives inspirantes, mai 2025, mis en ligne le 28 mai 2025, https://www.carhop.be/revuecarhop/

La Maison médicale Bautista Van Schowen à Seraing : témoignage du docteur Pierre Drielsma

Propos entre autres recueillis par Dawinka Laureys (historienne, IHOES asbl)

À partir de 1981, Pierre Drielsma s’implique activement à Maison médicale Bautista Van Schowen à Seraing (BVS) et à la Fédération des maisons médicales (FMM)[1]. Il a confié ses archives à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale de Seraing (IHOES). Féru de mémoire orale, ce centre d’archives privées a choisi, à l’occasion de cet article, de recueillir les propos de Pierre Drielsma sur son parcours de vie et son engagement dans le mouvement des maisons médicales. Des étudiant.e.s en histoire de l’ULg l’ont interrogé sur sa jeunesse, sa formation, sa pratique médicale à l’étranger et les aspects médicaux, sociaux et organisationnels du travail en maison médicale, tandis que Dawinka Laureys l’a questionné sur la création, les spécificités et l’évolution de BVS, mais aussi sur les défis actuels des maisons médicales[2]. Elle nous livre ici différents extraits de ces deux entretiens, qui témoignent de l’expérience du docteur Drielsma à la BVS. Pour plus de fluidité, des modifications de forme ont été apportées, en respectant le fond des propos.

La Maison médicale Bautista Van Schowen[3] voit le jour en février 1974 à Seraing[4]. Première du genre en région liégeoise, elle remet « en question l’image d’une médecine technique toute puissante » et défend « une approche holistique de la santé, la non-hiérarchie, l’autonomie et la participation des patients »[5]. Elle porte le nom d’un médecin chilien, militant révolutionnaire assassiné sous Pinochet en 1973. Elle s’enracine dans le mouvement de contestation de Mai 1968 et dans les travaux du Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM). Occupant le territoire de « l’ancien Seraing »[6], sa patientèle représente moins de 2 000 personnes au départ et plus de 4 000 actuellement. L’une des caractéristiques de ce centre de santé intégré est de fonctionner en autogestion. En 1980, une coopérative de patients s’y constitue. La même année, BVS fait partie des membres fondateurs de la Fédération des maisons médicales. En 1984, elle adopte le financement au forfait, une première pour une maison médicale. Longtemps, elle pratique l’égalité salariale de ses travailleurs et travailleuses, au nombre de huit en 1977 et de 34 aujourd’hui.

|

Brève biographie de Pierre Drielsma Pierre Drielsma est né à Liège le 28 janvier 1952. Voulant se lancer dans la recherche, il entreprend d’abord des études de biologie à l’Université de Liège. Enfant de Mai 68, soucieux de faire correspondre sa carrière professionnelle avec un combat politique ancré à gauche, il s’oriente ensuite vers des études de médecine à l’Université libre de Bruxelles, discipline plus « concrète » qui lui permettra de pratiquer son métier en milieu populaire et d’appliquer sur le terrain le changement social radical qu’il appelle de ses vœux. En octobre 1981, son diplôme en poche, il est engagé au centre de santé intégré Bautista Van Schowen à Seraing. Il y porte une vision holistique de la médecine, consistant à dépasser la seule relation thérapeutique pour s’intéresser au patient dans sa globalité. Pierre Drielsma est également l’un des pionniers de la conquête du paiement au forfait en maisons médicales. Après 39 ans à BVS, il passe à la Maison médicale de Jemeppe-sur-Meuse et au Centre médical des Marêts à Seraing. Outre son travail de praticien, Pierre Drielsma est actif au sein de diverses institutions ou commissions en lien avec la santé, notamment dans le Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM), dont il a été le dernier président à partir de 1993 ; à la Fédération des maisons médicales (FMM) dont il rejoint l’organe d’administration en 2023, après plusieurs décennies passées dans diverses de ses instances (cellule politique, bureau stratégique, etc.) ; à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ; à la Commission d’agrément des Associations de santé intégrées (ASI) de la Région wallonne ; au Groupement belge des omnipraticiens (GBO) ; ainsi qu’à l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ). |

Soigner les femmes violentées : la Maison médicale du Maelbeek collabore avec le Collectif pour femmes battues

Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)

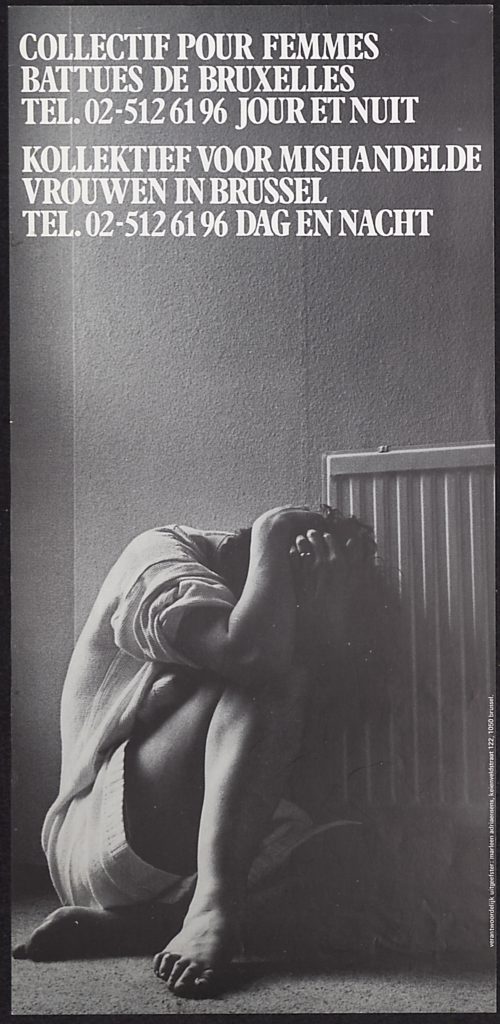

À partir des années 1960, dans une période de profonde remise en cause des relations d’autorité, les initiatives se multiplient pour défaire les hiérarchies et émanciper les personnes souffrant d’oppression. Parties prenantes de ce mouvement contestataire, les maisons médicales entendent favoriser, par le biais des soins médicaux, l’émancipation des populations précarisées. La Maison médicale du Maelbeek nous en offre un exemple éloquent. Dès sa création en 1976, elle construit de riches collaborations avec des organisations qui défendent les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables. Elle établit notamment une synergie étroite avec l’ASBL Le Pivot, une association qui construit de multiples projets avec les familles frappées de grande pauvreté. Elle tisse aussi une collaboration durable avec le Collectif pour femmes battues, une association féministe qui gère le premier refuge dédié aux femmes violentées[1].

Dans une période où les violences faites aux femmes sont encore largement minimisées, cette collaboration est pionnière et c’est pourquoi nous avons choisi de l’investiguer. Quelles sont ses racines, sa concrétisation et ses avantages pour les femmes en détresse ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers (deux médecins qui se sont activement impliquées au Refuge durant une quarantaine d’années), Marie-Pascale Minet (infirmière à la Maison médicale, également intervenante au Refuge)[2] et Odette Simon (co-directrice du Collectif pour femmes battues pendant 25 ans)[3]. Complétés par quelques archives conservées à la Maison médicale, leurs substantiels témoignages racontent la dynamique de l’engagement. Ils révèlent aussi la richesse des activités déployées en maisons médicales ; une richesse que notre angle d’approche, les soins aux femmes violentées, ne fera qu’esquisser[4].

La Maison médicale du Maelbeek

La création de la Maison médicale du Maelbeek remonte à 1976, quand quelques ami.e.s fraichement diplômé.e.s en médecine (ou en passe de l’être) décident d’exercer dans le quartier de la place Jourdan à Etterbeek, un quartier bruxellois qui concentre alors une population frappée de grande pauvreté. Dans le sillage de Mai 68, ils s’installent dans une maison communautaire et organisent les consultations médicales au rez-de-chaussée, dans une relation poreuse avec leurs espaces de vie, car ils souhaitent garder leurs portes « toujours ouvertes pour les patients et familles du quartier »[5]. À l’origine, l’équipe médicale se compose de deux médecins généralistes. Elle se renforce et s’interdisciplinarise rapidement avec l’arrivée en 1977 d’une infirmière, d’une kinésithérapeute, de deux nouveaux médecins et, plus tard, d’une assistante sociale.

En 1978, l’initiative s’institutionnalise et l’ASBL Promotion santé est créée. Une charte constitutive de la Maison médicale est alors rédigée, qui indique clairement sa volonté de « lutter contre tout ce qui entretient les inégalités sociales, raciales, sexuelles et culturelles devant la santé » et de travailler pour le « droit à la santé pour les personnes les plus exclues »[6]. Pour l’équipe, qui s’appuie sur les recommandations de la conférence de l’Organisation mondiale de la santé tenue la même année à Alma-Ata (URSS), soigner dépasse largement le cadre d’une consultation médicale individuelle. Pour être en bonne santé, les personnes doivent disposer de leurs droits fondamentaux, avoir une bonne estime d’elles-mêmes et être bien intégrées dans la société. Les patient.e.s doivent donc être appréhendés à la fois dans leur dimension physique, psychique et sociale, avec une large attention pour leur autonomie.

C’est pourquoi, dès l’origine, les consultations médicales se doublent de projets dits « communautaires » qui prendront au fil des ans des formes variées, comme des sorties au parc, des activités sportives, des cours de cuisine, la création d’espaces de paroles et de réseaux d’entraide ou la mise sur pied d’un service Garde d’enfants malades à domicile. En 1982, la Maison médicale du Maelbeek s’affilie à la nouvelle Fédération des maisons médicales.

Le terreau de l’engagement

La jeune équipe est socialement engagée. Le cofondateur de la Maison médicale, Luc Colinet, raconte avoir été marqué par Hélder Câmara, un évêque catholique brésilien qui militait pour les droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté. Il fréquentait aussi ATD Quart Monde, une association créée en France par le prêtre catholique Joseph Wrezinski pour combattre la grande pauvreté, et qui s’implante à Bruxelles au début des années 1970[7]. Professeur dans l’enseignement secondaire, Luc Colinet décide d’étudier la médecine pour partir en coopération au développement, avant de choisir de se consacrer aux patients précarisés en Belgique[8]. Anne-Françoise Dille se souvient avoir été bouleversée par les événements de Mai 68 qui la décident à s’« engager pour un autre monde »[9]. Durant ses études de médecine, elle s’active dans les assemblées étudiantes et adhère aux idées de gauche, voire d’extrême gauche. Bénédicte Roegiers raconte avoir grandi dans un « terreau familial avec une attention portée aux personnes qui ont moins de chance que nous »[10]. À l’école secondaire, des professeures lui font découvrir l’ASBL Rasquinet, une association fondée en 1972 à Schaerbeek et qui organise des animations sportives et culturelles, puis une école de devoirs pour les jeunes du quartier populaire Josaphat[11]. Durant ses études de médecine, elle se souvient aussi avoir été marquée par la personnalité de Jean Carpentier, un médecin communiste poursuivi en France pour avoir promu l’éducation sexuelle à l’école, et qui aurait « embarqué des générations de soignants dans sa rébellion à la fois joyeuse, clairvoyante, habile, se méfiant des institutions mais jouant avec elles, à la fois franc-tireur et fédérateur »[12].

Durant leurs études à l’Université de Louvain, ces trois futur.e.s médecins s’intéressent déjà au Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM) qui, fondé en 1964, conteste les hiérarchies dans le monde médical et propose différentes voies pour démocratiser l’accès aux soins médicaux, comme la création de centres de santé intégrés qui préfigurent les maisons médicales. Cette nouvelle manière de concevoir la médecine, pluridisciplinaire, émancipatrice et en phase avec les conditions de vie de la patientèle, correspond pleinement à leurs aspirations. Au terme de leurs études, Luc Colinet et Anne-Françoise Dille s’impliquent immédiatement dans la création de la Maison médicale du Maelbeek. Bénédicte Roegiers les rejoint en 1983, après avoir co-fondé une maison médicale à la rue de l’Enseignement à Bruxelles[13]. Marie-Pascale Mine, qui raconte avoir été baignée dans une culture familiale qui la portait à prendre soin des autres et s’être investie dans des chantiers d’ATD Quart Monde, rejoint l’équipe en 1988. Variés, les chemins de l’engagement, qui se conjuguent à des liens d’amitié, les conduisent donc au même projet.

Le Collectif pour femmes battues

Le Collectif pour femmes battues se construit aussi sur le socle de l’engagement, celui du féminisme de la seconde vague qui, dans les années 1970, conteste bruyamment le patriarcat et les inégalités qui frappent les femmes dans tous les domaines de la société[14]. Les militantes dénoncent aussi les violences physiques et sexuelles et la passivité des autorités publiques qui laissent les victimes sans moyen. En 1976, elles organisent à Bruxelles un Tribunal international des crimes contre les femmes qui réunit près de 2 000 participantes du monde entier[15]. Quelques mois plus tard, s’inspirant d’initiatives d’Erin Pizzey[16] en Angleterre, des militantes décident de créer des refuges où les femmes victimes de violences familiales pourront provisoirement trouver un toit, de l’aide et la sécurité. En 1977, l’ASBL Collectif pour femmes battues est fondée pour assurer « l’apaisement de la souffrance des femmes qui sont sérieusement ou régulièrement menacées ou maltraitées par leur (ex-)mari ou par d’autres hommes avec qui elles vivent ou vivaient, ainsi que l’aide à leurs enfants »[17]. Un premier refuge ouvre ses portes dans le grenier d’un bâtiment vétuste situé rue du Trône à Bruxelles, pas loin de la Maison médicale du Maelbeek.

Durant les premières années, le Refuge survit grâce à des dons privés et à l’investissement de militantes bénévoles. Au tournant des années 1970, au terme de vifs débats, il s’ouvre à la professionnalisation et aux reconnaissances des autorités publiques qui garantissent des subsides plus récurrents. C’est à ce moment qu’Odette Simon arrive au Collectif. Interrogée sur les racines de son engagement, elle raconte un milieu familial porté sur les soins aux autres (son père médecin soignait des patients du CPAS), des professeures qui l’ont éveillée au féminisme et la volonté, en entrant au Collectif, de s’engager pour les droits des femmes[19].

La rencontre

La sensibilité de la Maison médicale aux populations précarisées favorise la rencontre avec le Collectif pour femmes battues. Elle se produit en 1977, quand la sœur d’un médecin qui intervient au Refuge, demande à Anne-Françoise Dille si la Maison médicale pourrait participer aux soins. C’est le départ d’une longue collaboration toujours actuelle. « Cela s’est installé comme ça (…) on répondait de manière ponctuelle à des demandes, essentiellement des visites au Refuge (…) Petit à petit, notre collaboration, qui se passait bien, est devenue une évidence ; quand il y avait une demande médicale au Refuge, on s’adressait à la Maison médicale et, de fil en aiguille, on est devenus les référents du Refuge »[20].

Alors qu’à cette époque, les violences faites aux femmes restent encore largement taboues et que la lutte ne fait que s’amorcer, cet investissement (parfois bénévole) s’inscrit pleinement dans la philosophie de la Maison médicale et il reçoit immédiatement le soutien de l’équipe : « travailler en maison médicale, c’est un état d’esprit, c’est une envie de travailler ensemble, de travailler dans un quartier bien défini, avec une sensibilité à certaines souffrances d’une partie de la population dont faisaient partie les violences faites aux femmes »[21]. Bénédicte Roegiers confirme : « dans l’équipe, en tout cas au niveau des médecins, ce qui m’a toujours émerveillée, c’est que tout le monde y allait avec autant de bienveillance, de patience, d’envie de vraiment prendre soin de la personne »[22]. Pour Marie-Pascale Minet, « Il y avait cette volonté commune d’aborder autrement les populations en souffrance (…) C’est un mouvement qui dépasse largement la médecine générale et les projets mêmes d’une maison médicale, c’est un vrai projet de société »[23].

Une synergie au bénéfice des femmes en détresse

Pour plusieurs raisons, le Collectif pour femmes battues trouve avantage à collaborer avec l’équipe de la Maison médicale. Les médecins acceptent de dresser des certificats constatant les blessures, un acte très appréciable à une époque où la violence familiale n’est pas encore reconnue et où beaucoup de confrères rechignent à ces constats. « Vous étiez vraiment très précieuses aussi pour cela », se souvient Odette Simon[24]. Il y a aussi l’avantage des permanences, car un médecin peut être appelé à tout moment, même la nuit et le week-end, par exemple, quand des femmes font de fortes crises d’angoisse à soulager sans tarder. La confiance qui se construit au fil du temps est aussi très précieuse : le Collectif peut compter sur la qualité et la continuité des soins, mais aussi sur la discrétion de l’équipe qui est consciente que l’adresse du Refuge doit rester secrète et qu’elle doit agir en toute prudence. Au départ, les soins sont donnés au Refuge puis, dans les années 1990, les femmes commencent aussi à être reçues aux consultations de la Maison médicale. Elles y sont directement orientées par le Collectif (sans passer par le Refuge), ou elles y poursuivent leurs soins après leur sortie du Refuge.

Soigner avec délicatesse

Soigner les femmes violentées réclame beaucoup de tact et d’empathie. Comme le rappelle Odette Simon, « non seulement il y avait la violence qui venait de se produire, mais il y avait souvent aussi un long passé de violences, parfois dès l’enfance »[25], un passé traumatique qui peut laisser des traces durables dans la perception des corps. Les médecins doivent dès lors gagner la confiance de la personne « pour qu’elle accepte d’ouvrir son cœur et de se laisser examiner, pour qu’elle se livre un petit peu sur ce qui s’est passé, qu’elle nous autorise à l’examiner, à la toucher parfois. (…) que la personne accepte de se laisser examiner par quelqu’un qui était bienveillant, mais qui pouvait rappeler la personne violente qui avait été à la source de ses blessures »[26]. Une acceptation qui réclame un long travail de réappropriation : « c’est toute la réconciliation, au-delà de la première prise en charge, avec le fait d’accepter que quelqu’un l’aide dans la prise en charge de sa santé, l’aide à aller mieux, l’aide pour son bien-être … » [27]. Les militantes du Collectif et les médecins sont aussi d’accord de ne pas psychologiser et surmédicaliser le problème des violences. Pour les militantes, « une femme opprimée n’est pas une femme à soigner. (…) La vraie raison réside dans le fait que les hommes veulent être supérieurs aux femmes et maintiennent leurs pouvoirs en les traitant avec violence »[28]. Pour les médecins, « Il y a un grand souci de ne pas médicaliser à outrance les situations ; la globalité de la santé n’est pas un vain mot. »[29]

Les avantages d’une équipe pluridisciplinaire

La pluridisciplinarité de l’équipe de la Maison médicale est aussi un avantage, car tous les intervenant.e.s (infirmière, kinésithérapeute, psychothérapeute) apportent leur contribution. Les médecins ne sont pas seul.e.s face à des situations lourdes à gérer, aussi sur le plan émotionnel et, comme pour leurs autres patient.e.s, les cas complexes sont discutés en équipe pour obtenir un éclairage différent. La Maison médicale adapte aussi ses activités de santé communautaire à la situation particulière des femmes violentées. À partir de 2000, des réunions-santé sont organisées au Refuge, durant la soirée, quand les enfants sont au lit et que les femmes sont disponibles pour échanger. Comme les autres patient.e.s de la Maison médicale, ces femmes connaissent mal leur corps, leur cycle menstruel, la contraception, et elles s’interrogent aussi sur la santé et l’éducation de leurs enfants.

Comme « le pouvoir sur soi passe aussi par la connaissance de son corps »[31], Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers, qui s’investissent beaucoup au Refuge et qui ont la confiance des femmes, répondent durant ces soirées à leurs questions et favorisent le dialogue : « c’était un échange, cela n’avait rien de haut vers le bas, les femmes nous posaient des questions et on leur répondait, on apportait parfois des petits prospectus qu’elles pouvaient lire. (…) c’était tellement enrichissant, parce que là aussi, elles avaient confiance, elles se dévoilaient un petit peu, elles partageaient entre elles leurs soucis de santé et nous, on essayait d’y répondre (…) C’était vraiment un très beau partage qui a continué pendant plusieurs années »[32]. Les interventions de l’équipe médicale sont très appréciées, tant par les femmes que par l’équipe du Collectif. Pour Odette Simon, « Les échos étaient magnifiques, toujours, et les femmes étaient enchantées »[33]. Pour sceller davantage la collaboration, Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers entrent en 2003 dans l’Assemblée générale de l’association, rebaptisée depuis 1993 Centre de prévention des violences conjugales et familiales.

Dépister les violences au sein de la patientèle

Très sensibilisée à la problématique des violences, l’équipe de la Maison médicale s’attèle à déceler les situations préoccupantes au sein de sa propre patientèle, auprès de femmes qui ne se plaignent peut-être de rien, mais dont l’attitude laisse supposer des violences. Ce dépistage réclame aussi du tact et de la délicatesse, dans le choix des mots, la manière de poser les questions, selon la présence éventuelle du partenaire violent, selon la culture de la patiente, en prenant le temps nécessaire au dévoilement. Toujours sans brusquer, une aide est proposée qui peut aller jusqu’à la sécurisation de la personne si elle est en danger. Les femmes sont alors prioritairement orientées vers le Collectif, qui lui aussi agit dans le respect de la volonté de la personne. Comme en témoigne Odette Simon, « c’était accompagner quelle que soit la décision de la personne. Même si elle continuait à se faire frapper, tout ce que moi je pouvais lui dire, c’est « je suis inquiète, j’ai peur pour ta vie, j’ai peur pour ton intégrité, mais je ne peux pas le faire à ta place, à toi de voir, et au cas où, voici les possibilités.» Et puis, à un moment, elles finissaient par partir, mais parfois, ça prenait trois voire quatre ans »[34].

En l’absence de formation durant leurs études et dans une période où, répétons-le, la lutte contre les violences faites aux femmes ne fait que débuter, les médecins de la Maison médicale se forment sur le tas. Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers se nourrissent aussi d’échanges avec l’équipe du Collectif et, à partir des années 1990, de formations que celle-ci organise pour les professionnels médico-sociaux. Au fil du temps, elles-mêmes commencent à participer à des activités de sensibilisation à la prévention, l’accueil et les soins aux victimes. En 2013, Bénédicte Roegiers rédige ainsi un article « Violence conjugale, le soignant doit-il s’engager ? » pour la revue Medi-sphère destinée aux médecins généralistes[35].

Autres engagements

Cette sensibilité particulière pousse aussi l’équipe à collaborer avec d’autres organismes d’hébergement de femmes esseulées, précarisées ou violentées. À la demande du CPAS de Bruxelles, Chantal Hoornaert puis Bénédicte Roegiers se rendent chaque semaine au Home Victor Du Pré, un centre d’hébergement d’urgence bruxellois qui, depuis la fin du 19e siècle, accueille des femmes sans abri éventuellement accompagnées de leurs enfants, qui souffrent de misère extrême ou qui fuient des violences familiales[36]. Les médecins de la Maison médicale deviennent aussi les médecins référents de la maison maternelle Trois Pommiers à Etterbeek, qui accueille des femmes enceintes ou des mères esseulées qui font face à des problèmes sociaux, une séparation difficile ou des violences.

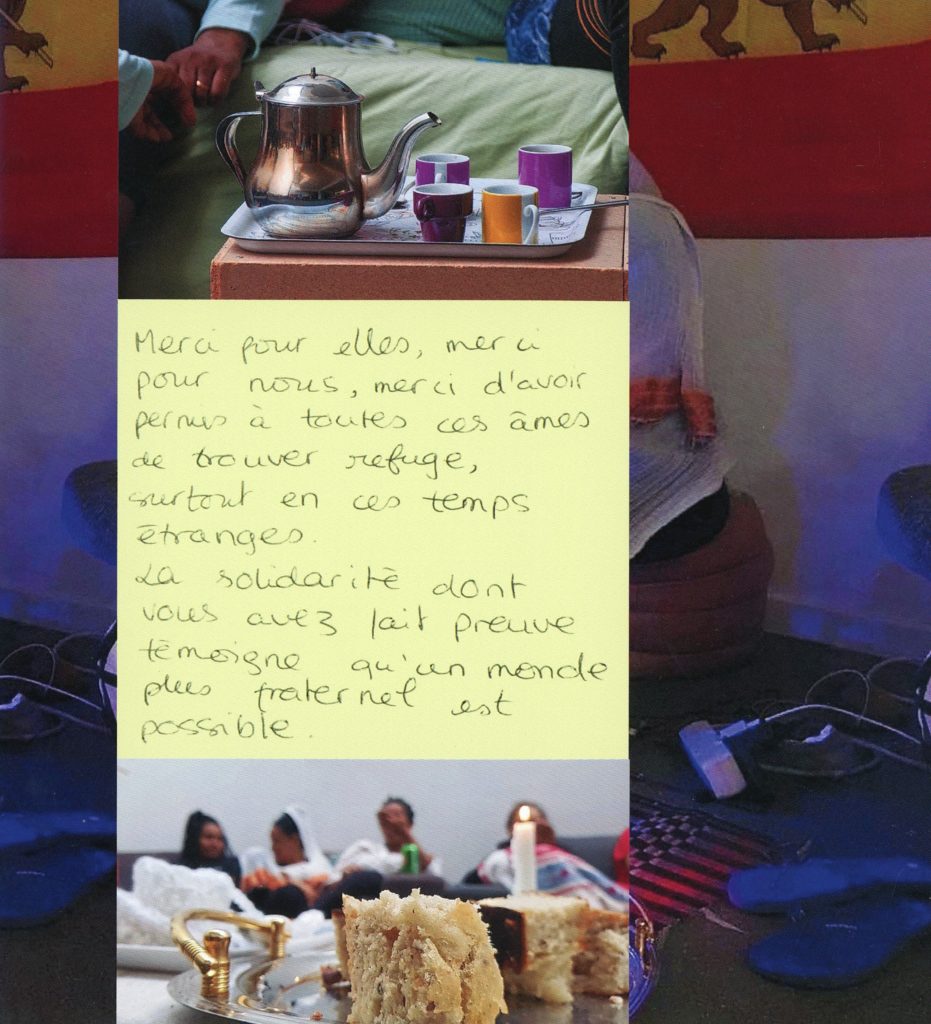

La Maison médicale, qui porte une attention particulière aux personnes immigrées, réfugiées ou sans papiers, collabore régulièrement avec des organisations qui défendent leurs droits[37]. En 2020, « une nouvelle aventure humaine a commencé »[38] : en pleine crise du Covid, elle met un bâtiment qu’elle possède rue de Haerne à Etterbeek, où ses activités seront bientôt transférées, à disposition du projet Sister’s House de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Durant dix mois, et avec le soutien de l’équipe et de bénévoles, près de 150 femmes migrantes y trouveront un toit et la sécurité[39].

« Ce sont des histoires humaines et d’engagements »[40]

Dans cette contribution, nous avons mis l’accent sur l’aide apportée aux femmes victimes de violences, ce qui n’est qu’une des multiples facettes des activités de la Maison médicale du Maelbeek. Cet angle d’approche permet de mettre clairement en perspective une dynamique de l’engagement qui, quoi qu’en disent les initiatrices, n’avait rien d’évident. La collaboration se construit alors que les violences faites aux femmes sont encore largement minimisées et que les lieux d’accueil restent dérisoires. Ni les militantes du Collectif, ni l’équipe médicale n’y sont formées. Engagées et résolues à agir, elles apprennent sur le tas et s’investissent sans compter, avec peu de moyens, sinon la ferme volonté de prendre soin des personnes les plus exclues dont font partie les femmes violentées.